皆さんこんにちは、科学コミュニケーターの安藤です。

相変わらず毎日暑いですね! 出勤するだけで汗だくですが、夏好きとしては段々と近づく秋の気配に怯えてもいます。少し前と比べると夜が過ごしやすくなったような……。

「まだまだ夏」を主張するため、髪をバッサリ切って湘南生まれを裏付けるような見た目になってみました。

実に一年以上ぶりのブログ投稿ですね! お久しぶりです。

去年一年間、私がブログも書かずに何をしていたかというと……

新しい展示を制作していました。

地球環境問題を扱った「プラネタリー・クライシス -これからもこの地球でくらすために」(通称プラクラ)という展示です。私たちの生活が地球環境にどのような影響を与えるかを知り、自分に何ができるかを考えていく展示なのですが、今までの未来館の展示とは一味違った空間に仕上がっています。

その違いは一目瞭然。

なんと展示の大半が木材でつくられています!

今回の展示ではなるべくサステナブルな素材を使い、さらに素材の生産地を把握することでトレーサビリティの確保にも努めました。

「サステナブル」「トレーサビリティ」って?

努めました……と書きましたが、そもそも「サステナブル」な素材の「トレーサビリティ」を確保、とはどういう意味でしょう?

「サステナブル」とは、「持続可能な」「ずっと続けていける」という意味です。例えばプラスチックは石油からつくられていますが、石油は生物の遺骸などをもとに、長い時間をかけて生成されたものです。近年の消費量から考えると、次の石油がつくられる前にいずれ枯渇してしまうと考えられています。こういった素材は、ずっと使い続けられないため「サステナブル」な素材とはいえません。

今回の展示ではスギやヒノキの木材を使いましたが、こうした木は、植えてから約70年で資材として使える大きさまで成長します。非常にサイクルが短く、今後使い続けていったとしても、きちんと次の世代の木を植えていけば枯渇することはありません。こうして使い続けることのできる素材のことを、「サステナブル」な素材といいます。

「トレーサビリティ」とは、その製品がいつ、どこで、だれによってつくられたのかを明らかにするために、原材料の調達から生産、そして消費・廃棄までを追跡可能な状態にすることです。これにより製造過程で児童労働や環境破壊が行われていないかをチェックすることができたり、もし製品に何か不備があった時には製造過程を遡って再発を防止することができたりします。

さらに今回の展示制作では、木材がどこで伐採されてどのように展示物になったかを把握することで、輸送距離を減らしたり、展示制作の過程で温室効果ガスの排出がどれだけ行われたかを算出したりしました。

クッションはどこからきたの?

さて、ここまで展示に使われた木材について話してきましたが、木材を使用した展示づくりの詳細については、YouTubeのMiraikan channelや未来館のHPに載っていますので、ぜひこちらも見てみてください。

森から展示ができるまで | 常設展示「プラネタリー・クライシス」製作記録映像

(「詳しい解説」の17~23で展示づくりについて掲載しています)

そして実は、プラクラの展示室内には、木材の他にも、とある国産のサステナブルな素材が使われています。

どこにあるでしょうか?

正解はこちら!

畳でつくられたクッションです。このクッションに使われている「畳表(たたみおもて)」は、イグサという植物を織ってつくられています。

クッションの素材といえば、布や綿、ウレタンなどが一般的です。しかし展示場に置くためにはある程度の耐久性が必要なことと、今回の制作ではできるだけサステナブルな素材を使いたいという思いから、さまざまな素材を検討した結果、イグサでクッションをつくろうということになりました。

畳がイグサからつくられているということは私も知っていますが、こうしてクッションを見ていてもあまり植物という印象は受けません。

そもそも、イグサってどんな植物なんでしょうか……。

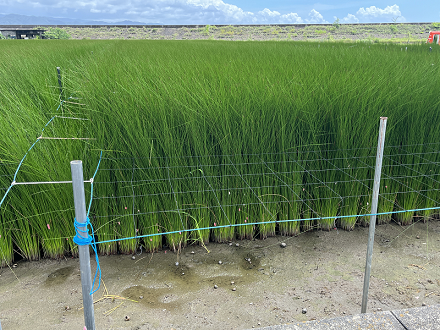

ということで、イグサの産地である熊本県八代市に来ました。

日本でつくられるイグサの約9割がここ八代市で栽培されています。例に漏れず、未来館の展示で使われているイグサもこの八代市でつくられたもの。

イグサはまず畑で育てられ、次に水田苗床で育ち、11月中旬頃に本田に植え付けられます。最終的な刈り取りは6月下旬から7月中旬。私が訪れたのは7月の初旬なので、正に刈り取り時期の真っただ中でした。

私が畳といわれて思い出すのは、神奈川にある実家です。子どもの頃から畳のある家で育ち、自分の部屋も和室だったので畳は身近な存在でした。

新品の畳は青畳ともよばれ、綺麗な緑色をしていますが(未来館のクッションも現時点では青畳ですね!)、実家の畳はすっかり緑色が抜けて落ち着いた飴色になっています。革製品のように、使えば使うほど味のある色合いになっていくのも畳の良いところですね。

実家を出てから10年以上経っているので、畳も懐かしい存在になっています。

さて、イグサはどんな風に育てられているのでしょうか?

イグサの流通を担っている瀬海秀人さん(有限会社太陽農研)に案内していただき、農地に出発です!

いざ、イグサの産地へ!

さぁ、イグサが育てられている水田に来ました!

な……長い!!しかも滅茶苦茶緑色だし、地面から生えてる!!!!

当然です。イグサは単子葉植物。頭ではわかっていたつもりでも、実際に見ると本当に“植物”だな……と改めて衝撃を受けました。

今回うかがったのはイグサ農家である草野邦彦さん(松品会)の農地です。松品会さんでは畳表を品質ごとにランク付けして販売しているそうですが、なかでも草野さんのつくられる畳表は最上級のランクを獲得しているそうです。

畳表はイグサを編んでいくことでつくられます。途中で他のイグサとつなぎ合わせることはできないので、少なくとも畳の短辺の長さ以上の高さがイグサ一本には必要になります。

しかも畳表に使える部分はイグサの茎部分だけなので、根から葉の先までを含めると、刈り取り期のイグサは実に150cmほどになっていました。

これだけの高さまでイグサを真っすぐ育てるために、畑には茎を支えるための網が掛かっています。それを刈り取りのために外すと……

イグサは自重で倒れてしまいます。大きくしなるイグサにヒヤリとしましたが、イグサは柔軟性に富んでいるためこの程度で折れることはないそうです。

この柔軟性は、イグサの構造に秘密があります。

イグサを一本拝借し、縦に裂いてみると中には白い綿のようなものが入っていました。

これはスポンジのような海綿組織で、昔はこの海綿組織に油をしみこませて火をつけて使っていたため、イグサには「灯芯草(とうしんそう)」という別名もあります。

これが中に入っていることで折れに強く、またこの海綿組織は吸湿力も高いため、自然に湿度調整をしてくれるという機能もあります。

イグサは専用の刈り取り機で束ごとにまとめられ、一定数が溜まったらコンテナに移されます。

軽く高さを揃えて積み上げているだけなのに、ほとんど同じ長さ・太さの植物が揃っていく様子は圧巻です。

こんなに綺麗に形が揃っていますが、野菜や米を育てるよりも弱い農薬しか使われていません。ではなぜここまで綺麗に同じ姿かたちのイグサが育つのかというと、実はここに生えているイグサは、同じ品種であればすべて一つの株から株分けしていって増やしたものです。つまりすべて同じ遺伝子をもつイグサなんですね。

実家にあった畳と同じ遺伝子をもつ畳が、日本のどこかにまだあるのかもしれないと思うと、不思議な気持ちになりました。

刈り取りが終わると、今度はコンテナごと冷水にさらされます。この水は夏でも冷たい地下水で、炎天下で刈り取られたイグサもみるみるうちに冷やされていきます。一時間ほど冷やすことで、刈り取った後もイグサの新鮮さを保つことができるそうです。

この後の作業はまた明日行われるので、今日の見学はこれで終わりです。

やはり知識として知っているだけというのと、実際に現地に行って過程を見るというのは全く別物ですね。特にイグサの巨大さは実物を見ないと体感できなかったので、ぜひ皆さんも熊本に行く際はイグサが生えているところを見てみてください。

草を泥で染める?

朝です。

夜型の人間なので、数年ぶりにこんな早朝から起きました。

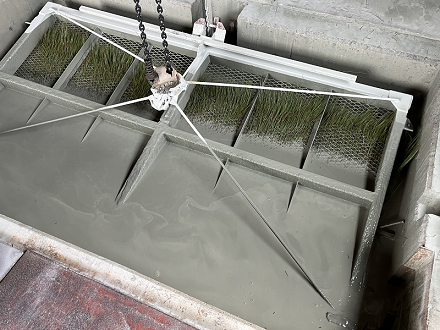

今日は刈り取りのその先、「泥染め」を見学します。

まだ暗いうちからホテルを出発し、再び水田近くの作業場に来ました。

どの時間にどんな作業をするかは農家さんによっても違うようですが、暑い時間は休んで早朝に作業をされる所も多いそうです。

行程の順序としては、刈り取り→泥染め→乾燥、の順ですが、一気に水田すべてのイグサを刈り取ることはできないので、毎日決められた量のイグサが刈り取られ、すべての行程が同時進行で進んでいきます。

「泥染め」とはその言葉の通り、イグサを泥に浸けて染めることをいいます。イグサの表面を泥でコーティングすることで、均等にイグサが乾燥し、葉緑素の酸化を防いで青く新鮮な状態を長く保つことができます。

泥に浸けられたイグサはその後乾燥機の中で乾燥させられますが、朝のこの時点では前日乾燥機に入れたイグサがまだ入ったまま。

ということで、泥染めに入る前に乾燥機を空けるため、まずはイグサを束ねる作業が入ります。

一足先に乾燥まで終わったイグサを見てみると……

白い!!

刈り立てのイグサはあんなに青々としていたのに、かなり落ち着いた色になっていました。急に植物から「素材」になったような気がします。

乾燥の終わったイグサは劣化を防ぐために黒い袋に入れられ、倉庫の中に保管されます。

さて、これで乾燥機が空いたので、いよいよ泥染めの作業です。

まずは刈り取られて冷却までが済んだコンテナが運び込まれます。

この時に使われる泥は、「染土」と呼ばれる国産の天然粘土です。あの畳独特の香りも、泥で染めることで生まれます。

コンテナ全体が穴の中に入ると、自動で泥が流し込まれます。

みるみるうちに…

イグサ全体が泥に沈んでしまいました

コンテナが見えなくなるまで泥が流し込まれると、すぐにまた泥が抜かれます。泥に浸ける時間は一瞬ですが、これでもう染まってしまうんですね。

泥がすべて抜かれ、再びコンテナが地上に顔を出しました。この時点では少し色がくすんだくらいですが、これを乾燥させると先ほど見た白い状態になります。

泥染めが終わったコンテナはそのまま乾燥所に移動させられます。その日に刈り取った大量のイグサをすべて泥染めするまでこの作業を繰り返し、終わったら翌朝まで乾燥させます。

刈り取り、泥染め、乾燥という工程を経て、保管されたイグサはその後長さごとに選別し、傷や太さをチェックしてから畳表に加工されます。

畳表は基本的には農家で織られますが、収穫されたイグサの一部は専門の織り業者に売られ、そこで畳表になります。

ということで、次は専門の織り業者を見学しに行きましょう。

植物を「織」る!?

うかがったのは、畳表を制作している深川俊一さんの工場です。深川さんは熊本城築城400周年事業「本丸御殿復元工事」の茶室用表も手がけている、正に「織り」のプロフェッショナルです。

深川さんの工場では、通常の畳表に加え、イグサの根本と中央部の色の違いを利用した市松柄の畳や、「目積」とよばれる、より目の詰まった畳表などを制作しています。

こちらが通常の畳表

こちらが目積です。見比べるとその違いは一目瞭然ですね。

実は未来館にあるクッションも、この「目積」の織り方をしています。 しかもただ同じ織り方というわけではありません。未来館で使われている畳表は、正にこの工場で織られたものなんです!今は未来館に置かれている畳表も、かつてはこの場所で生まれたんですね。

木材であれば使いやすいように樹皮を剥がしたり柱の形になるようカットしたりしますが、ここで織られているイグサは、選別こそ行われていますがその一本一本は水田に生えていたままの形です。成形もしていない植物を機械で織っているというのは、なんとも不思議な感覚です。

ここで織られた畳表は問屋に卸され、一般の流通を通り畳表の状態で畳屋に卸されます。

どうやってトレーサビリティを確保しているの?

さて、こうしてたどってみると、実に多くの人や業者が畳に関わっていることがわかります。それにも関わらず、クッションに使われたイグサの出どころがわかったのはどうしてでしょうか?

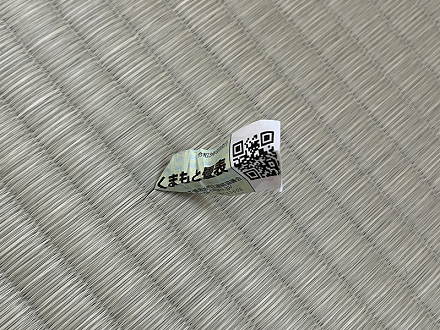

その理由は、畳に挟まれたこの紙にあります。

これは熊本県いぐさ・畳表活性化連絡協議会によってつくられた、QRコード付きのタグです。

このタグは畳表の原料原産地が熊本産であることを示すとともに、生産者名が明記されていることで「誰がどこで」つくったのかを畳表の購入者がわかるようになっています。

また、QRコードを読み込むと、生産者の受賞歴や除草剤や殺虫剤を何回使ったか、いつ植え付けを行っていつ刈り取りをしたかまで確認することができます。

商品というのは、基本的にはさまざまな業者の手を渡り、長い期間をかけて制作されるものなので、それを事細かに追おうとすると莫大なコストや手間がかかります。そのため、なかなかすべての商品でトレーサビリティを確保することは難しいのですが、ではなぜ熊本県はコストや手間をかけてまで、ここまで詳細にトレーサビリティを確保しているのでしょうか。

それには、外国産のイグサでつくられた畳との差別化が深く関係しています。

実は、外国で育てられたイグサであっても、国内で畳に加工してしまえばその畳は「国産」と表示できてしまいます。しかし外国産のイグサと国産のイグサでは質も違うので、畳を購入する消費者側が、しっかりとイグサの生産地を把握した上で購入できるようにということでこのタグが導入されました。熊本産イグサのブランドを守るための行動が、結果としてトレーサビリティの確保に繋がったんですね。

最近は外国産の畳に加え、和紙でつくられた畳やポリプロピレンでつくられた畳も流通するようになり、国産の天然イグサでつくられた畳は急速に数を減らしています。

イグサで織られた畳は、その特性として時間が経過すると色が変化しますが、それが「劣化」ととらえられて選ばれづらくなっているという事情もあるそうです。

「劣化しない」というのは一見魅力的ですが、それは自分が捨てた後も地球上で残り続ける危険性があるということでもあります。

「変化する」素材を恐れず楽しむことも、持続可能な社会への第一歩かもしれません。

さいごに

スーパーの野菜を見てみると、たまに「わたしがつくりました」と生産者が書かれていることがあります。生産者までは書いていなくとも、つくられた場所や、場合によっては有機栽培されました、といった栽培方法について書かれていることもあります。

これは熊本のイグサのQRコードタグと同じように、必ずしも地球環境問題への配慮を第一の目的として行われている訳ではありません。トレーサビリティを確保するために生産者の作業の負担が増えてしまう側面もあります。

しかし、私たち消費者が「どこでつくられたものなんだろう」という意識をもって買うものを選ぶことで、さまざまな情報を公開している生産者の努力も報われますし、商品が辿る道を知ることは、私たち一人一人の消費行動が地球環境にどんな影響を与えるのか把握することにもつながっていきます。

急速に地球環境が変化する中で、私たちは身の回りだけでなく、今まで日常生活では見えなかった部分にも目を向けなければいけない段階にきました。

物を買う時には、それがどのような道筋をたどって手元に届いたのか、一度考えてみてもいいかもしれません。