私たちの生活に欠かせない「青色発光ダイオード」。

2014年のノーベル物理学賞は、この青色に人生を捧げた男たちに輝いた。

世界が「青」を求めてから、実現するまでにかかった時間は30年。

その間には、どんな壁があったのか。どんなひらめきがあったのか。

研究者の挑戦の歴史をひもといてみよう。

こんにちは福田です。物理チームでは傾向を考える「予想屋」という役目を担いました。ニコ生では、八百屋のおじさんのような格好をしていたものです (※競馬の予想屋のつもりだった)。物理学賞については発表当日に、田村が解説記事をアップしていますが、このブログでは「なぜ30年もかかったのか」をテーマに書いてみようと思います。

まずは、今年のノーベル物理学賞の受賞テーマと受賞者を振り返ってみましょう。受賞テーマは「明るく省エネな白色光源を実現した、効率のよい青色発光ダイオードの実現」。そして受賞者は名城大学の赤崎勇博士、名古屋大学の天野浩博士、カリフォルニア大学の中村修二博士の3人です。赤崎博士と天野博士は同じ研究チームで、中村博士のチームと切磋琢磨していました。

次に、青色発光ダイオードが実現するまでの歴史をまとめてみます。青色発光ダイオードの探索は1960年代に幕を開けました。赤と緑に光るものはすでにあったので、青く光るものが求められました (なぜ青が求められたかは田村のブログを見てね) (リンクは削除されました)。主役に踊りでた材料は「窒化ガリウム(GaN)」。世界中の研究者がしのぎを削って実験しました。しかし、あまりに扱いにくい材料に見切りをつける研究者も現れ始めました。赤崎博士が実験に取り組み始めたのは、そんな70年代初めごろ。そして、70年代半ばにはすっかり下火になってしましました。

赤崎博士はそれでも研究を続けました。そして、1989年についに青色発光ダイオードを開発。さらに1994年、中村博士が従来の100倍の明るさのものを作り、実用化に向けて一気に進みました。私たちは今ではすっかり、青色発光ダイオードに囲まれています。

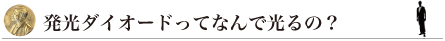

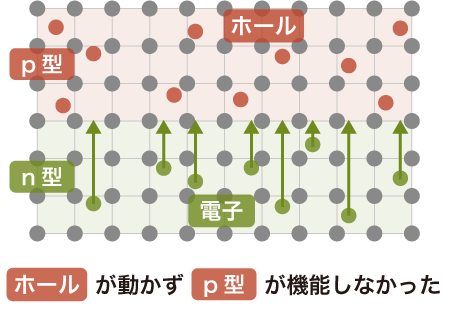

開発までの長い道のりの物語は、窒化ガリウムのきれいな結晶をつくるところから始まります。「結晶」というのは、原子や分子が繰り返しのパターンを持って規則正しく並んでいる物質のこと。そして、プラス(+)の電気を帯びた結晶 (p型) と、マイナス(-)の電気を帯びた結晶 (n型) を作ります。

n型には「電子」が過剰にあり、逆にp型にはあるべき電子がなくぽっかり空いた穴「ホール」があります。

p型とn型を合体させたものが「ダイオード」。電圧をかけてp型のホールと n型の電子がくっつくと・・・ ピカーーーーーっ!と光るんです。

さて、それでは最初に、結晶を作ってみましょう。どうやって作るのか。一番身近なたとえは、おそらくおもちゃの「ブロック」だと思います。ブロックは、凸凹の位置が合うと、新しいブロックをポコポコつなげていくことができます。

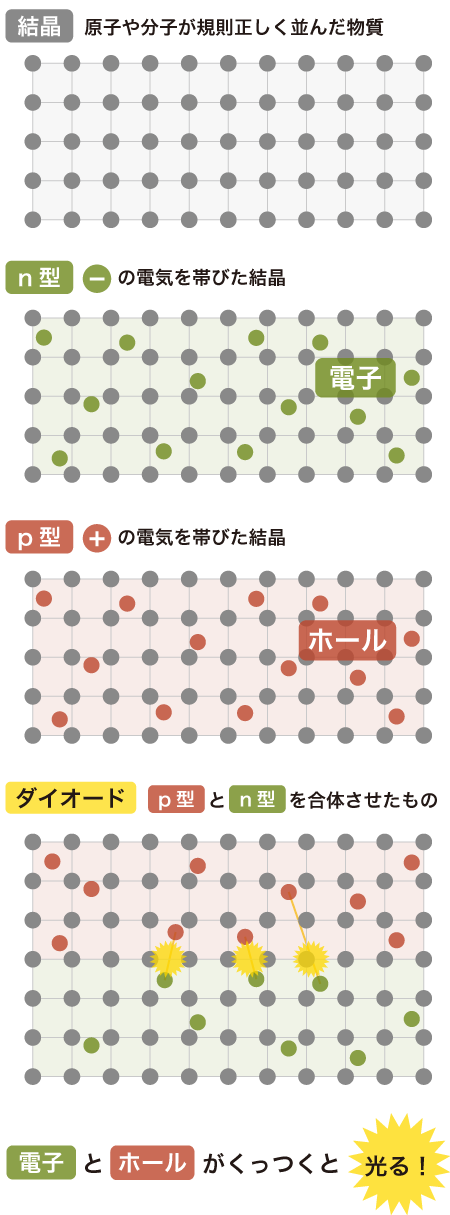

同じように、違う種類の結晶同士も、原子と原子の間の長さが近ければ、ポコポコ原子がくっついて、結晶が大きくなっていくんです! 実際の実験では、宝石の名前で聞いたことがあるかもしれない「サファイア」の結晶の上に、窒化ガリウムをくっつけていきます。

しかし、ここで「第1の壁」が立ちはだかります。サファイアの原子の間隔が、窒化ガリウムの間隔よりも短かったんです! レゴブロックで例えると、凸凹がしっかり噛み合わなかったのです。こりゃ大変。力づくで押し込めれば何とかはまるかも。えいっ! 何個かは無理やりはまりましたが、どんどん歪みが大きくなって、やがてブロックははまらない・・・なんてことが、実際の結晶でも起こってしまいました。

実際には原子の間隔のことを「格子定数」といいます。赤崎博士と天野博士の論文によると、サファイアの格子定数は0.476nm(ナノメートル)。窒化ガリウムは0.552nm。(1ナノメートルは1ミリメートルの10万分の1の長さ) 目に見えないほどの差じゃない!って思うかもしれませんが、ちりも積もれば山となるんです。ちなみに2つの長さの違いの大きさを表す「ミスマッチ」と呼ばれる割合は16%。ちなみに、私の知り合いの「結晶に詳しい准教授」はこう言っています。

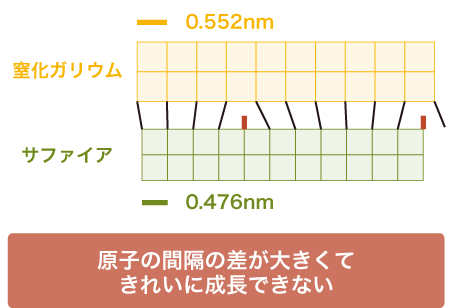

みなさんは、先ほどの例に挙げたレゴブロックがはまらなかったら、どうしますか? 赤崎博士と天野博士の作戦は、"クッション"をはさむこと! 合わせたい2つのブロックのうち、凸凹の間隔が長い方をブロックA、短い方をブロックBとすると、間隔がAとBの間にある別のブロックを、間に挟んだんです!

実際の実験では、格子定数がサファイアと窒化ガリウムの間にある「窒化アルミニウム」を間に挟みました。上の図は、実際に赤崎博士と天野博士が実験で作った試料の電子顕微鏡の写真です。左が窒化アルミニウムの"クッション"を挟んだもの。右が挟んでいないものです。サファイアと窒化ガリウムの境界が、左はきれいにつながっていますが、右は傷のようなもがたくさん入っていると思います。

ちなみにその後、中村博士がさらに改良を重ね、別の"クッション"を考えました。きれいな結晶ではないぐちゃぐちゃに並んだ窒化ガリウムをはさむことで、ひずみを解消しました。 (詳しくいうと、アモルファス(非晶質)の窒化ガリウムを挟みました)

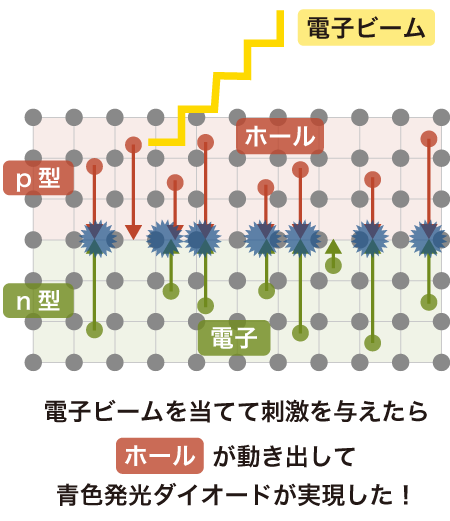

窒化ガリウムのきれいな結晶を作ることには成功しましたが、さらに「第2の壁」が立ちはだかりました。発光ダイオードが光る仕組みで登場した「p型」がうまく作れなかったのです。p型にあるホールと、n型にある電子がくっついて、はじめて光るのですが、p型のホールがうまく動きませんでした。

p型は、窒化ガリウムの原料である窒素とガリウムのほかに、ホールを生み出す不純物としてマグネシウムを少し混ぜたものを、冷やして固めて作ります。しかし、作ってみたら・・・電気を通さない「絶縁体」になってしまったのです。「結晶に詳しい准教授」はこう言っています。

これはあとから分かったことですが「ホールを生み出すマグネシウムに、水素原子がくっついて邪魔をしていた」ことが原因でした。

赤崎博士と天野博士の研究チームは、ホールがうまく動かない原因を、「マグネシウムが思い通りの場所にはまっていないから」だと考えました。そこで、機能しなかったp型に電子ビームを当てて、刺激を与えてみました。すると、ホールが動くようになり、世界初の「青い」発光ダイオードが弱々しいながらも光りだしました!

その後、中村博士がp型が機能しなかった詳しい原因を探り、先ほどの「ホールを生み出すマグネシウムに、水素原子がくっついて邪魔をしていた」ことを突き止めました。そして「400℃以上で加熱する特別な熱処理をする」ことで、邪魔な水素原子が離れて、ホールが思い通りに動くようになりました! さらに効率よくp型を作る方法を編み出したのです!

こうやって研究をまとめてしまうと、簡単にできたように思うかもしれません。しかし実際には、「結晶の原料をどのくらい投入するか」「原料をどのくらいの速さで結晶にぶつけるか」「どのくらいの速さで結晶を成長させるか」「どのくらいの温度で結晶を成長させるか」など、挙げればきりがない程のたくさんの可能性の中から、この手法にたどり着いています。

赤崎博士と天野博士の研究グループに、そんな逸話があります。1年中休まずに働いて、1日2回の実験をするペースです。 21世紀を照らす「青」の光は、山のように積み重ねられた失敗の末に生み出されたんです。

私も大学院生のころ、材料は違いますが結晶を作る研究をしていました。実は、本文中に登場した「結晶に詳しい准教授」というのは、私の指導教官の東北大学金属材料研究所の藤原航三准教授です。彼は来る日も来る日も結晶を固めていました。私がどんなに朝早く研究室に行っても、部屋の奥のいすに座って実験を始めていました。夜は研究室に誰もいなくなるまで。

昨日、久しぶりに電話をかけてみました。「福ちゃん!久しぶりやな」。すぐに電話に出ました。実験の合間に少し猫背で机に座っている姿が目に浮かびました。つなぎを汚しながら、今も変わらず実験を続けている姿が。

今回ノーベル賞を受賞したような「物性物理」の実験は、宇宙のように、素粒子のように、大きな実験ではありません。目立つ実験でもありません。皆さんは今回の受賞者の話を聞いて、何を思ったでしょうか? 私は、孤独に地道に実験を繰り返す、職人肌の実験屋の意地のようなものを感じました。

3人は青い光に照らされる地球を先に見ながら、実験に励んだのでしょうか? それとも、ただ楽しいから、知りたいからでしょうか?

【2014年ノーベル物理学賞】

「青」に捧げた人生~なぜ30年もかかったのか?(この記事)

「青」に見せられた結晶屋 天野博士の実験物語 (リンクは削除されました)

ストックホルムに来ています (リンクは削除されました)

ストックホルムに来ています②晩餐会編 (リンクは削除されました)