昨年一般向けに水素燃料電池自動車が発売され、エネルギー分野で「水素」という言葉を聞くことが多くなったように感じます。でも、なぜ今、水素に注目が集まっているのでしょうか?

今日は、水素の可能性と、先日未来館で行ったイベントの様子をご紹介します。

1.化石燃料から再生可能エネルギーへ

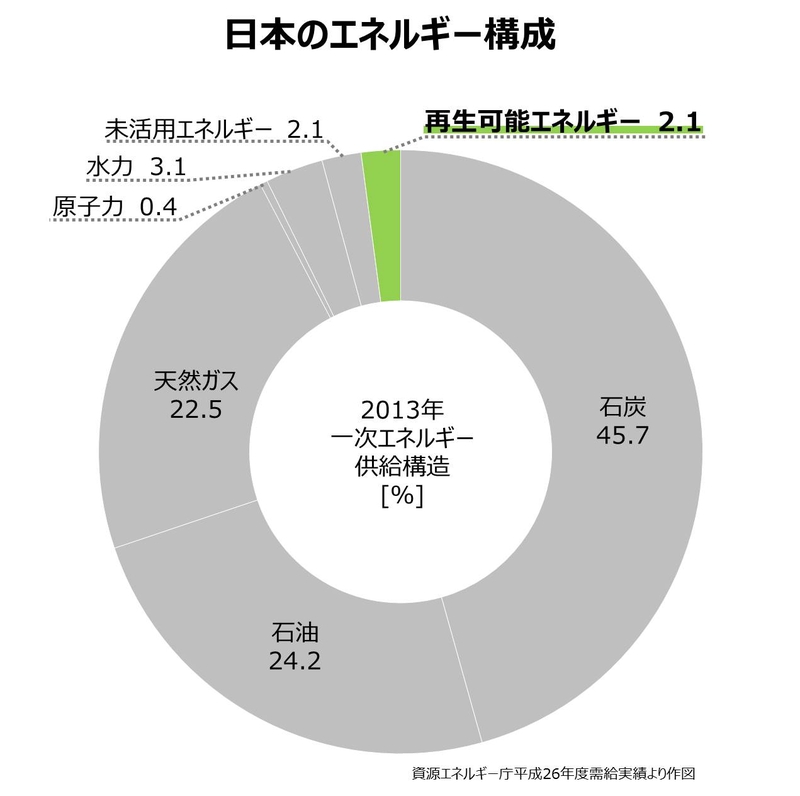

水素の利用は私たちが抱えるエネルギー問題に関係しています。現在日本で使っているエネルギーの8割以上は石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料。しかし、化石燃料の利用には2つの問題があります。1つは、"限りがある"こと。例えば石油は、2013年時点で、あと53年ほどで無くなると言われています(経済産業省編 エネルギー白書2015)。2つ目は、使うほどに地球温暖化の原因となる"二酸化炭素を出す"こと。昨年末パリで開催された国際会議(COP21)では世界中の国々が集まって炭素排出ゼロの社会に向かうことに合意しました。つまり、世界中が化石燃料から脱する方向に舵を切り始めたのです。それに代わるエネルギーとして期待されるのが、再生可能エネルギーです。

では日本ではどれくらいの再生可能エネルギーが使われているのでしょうか?ここで、今の日本のエネルギー構成を見てみましょう。

なんと、再生可能エネルギーはたった2.1%。このグラフを見るとCOP21で決まった、炭素排出ゼロという目標は夢のまた夢のような気がしてきます。再生可能エネルギーが増えない理由は効率が十分ではない、発電コストが高いなどいくつかありますが、その一つが安定しないことです。例えば、太陽光発電は曇っている日や夜間は発電できません。逆に、夏の強い日差しでたくさん発電しても、使い切れずに余ってしまう分の電気は無駄になってしまいます。このようにお天気任せの不安定なエネルギーでは安定した暮らしを保障することができません。風力発電も同じことがいえます。

そこで期待されるのが水素の利用、お待たせしました、やっと水素の話です。

2.電気をつかって水素をつくる

水素を使って車が走るので、つい「水素はエネルギー源」と思ってしまいそうになりますが、水素は石油のように掘れば出るわけではありません。地球上にあるほとんどの水素は、水素原子が何かと結びついた水素化合物(炭水化物とか、メタンとか)になっているので、何とかして水素(H2)ガスを作る必要があります。一番身近な水素化合物といえば、H2O、水ではないでしょうか。

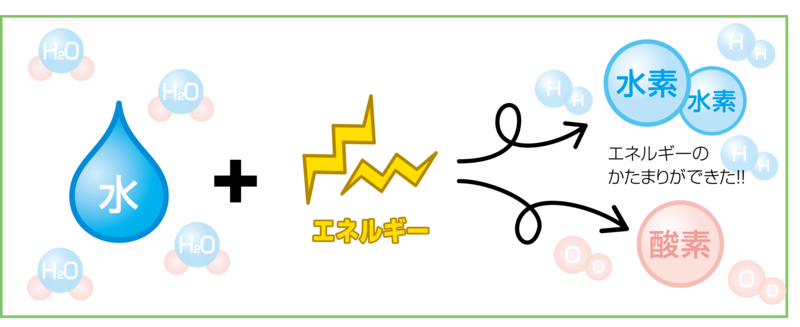

水素は水からつくることができます。理科の実験でやった「水の電気分解」の手順で水に電気を流すと、気体の水素と酸素が発生します。

こうしてやっと、燃料としての水素が手に入るのです。

3.水素をつかって電気をつくる

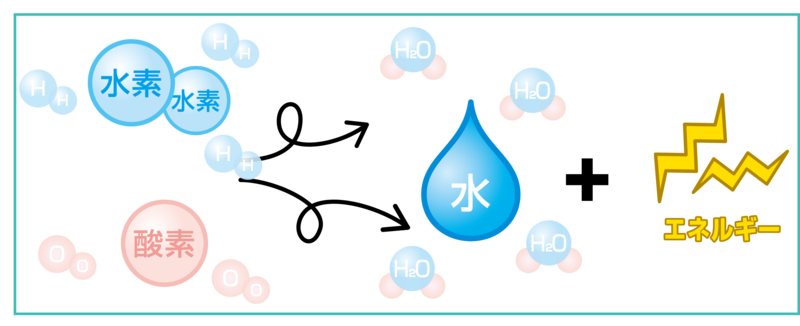

使うときは電気分解と逆の反応を利用します。

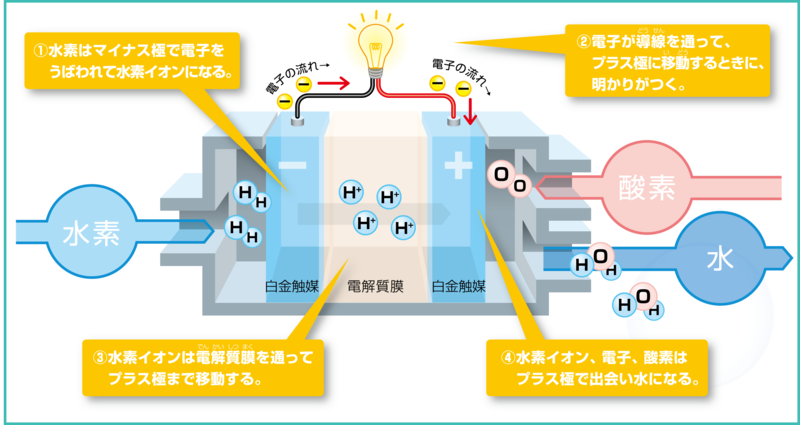

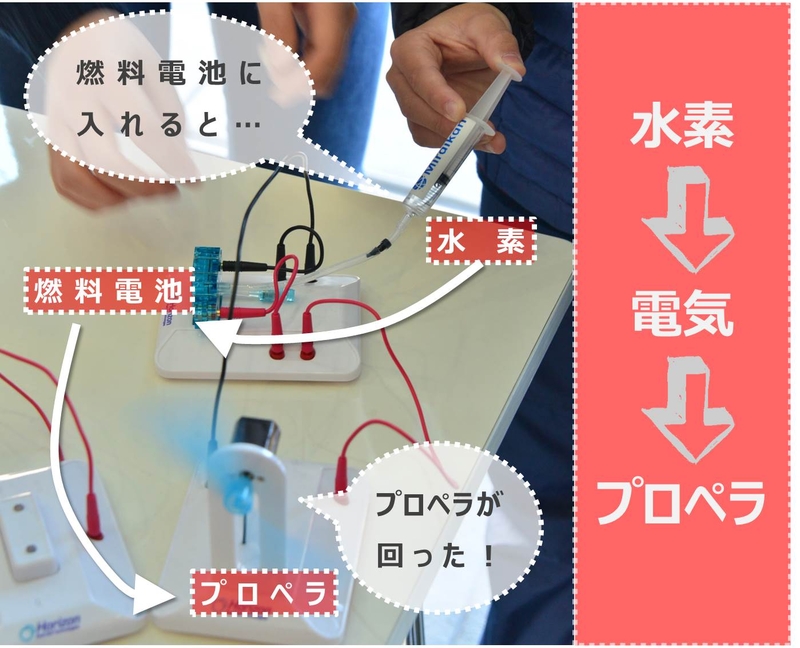

この反応は「燃料電池」という機械の中で行います。

燃料電池に水素を入れると、空気中の酸素と反応して電気や熱が発生します。

4.水素はバッテリー(蓄電池)のようなもの

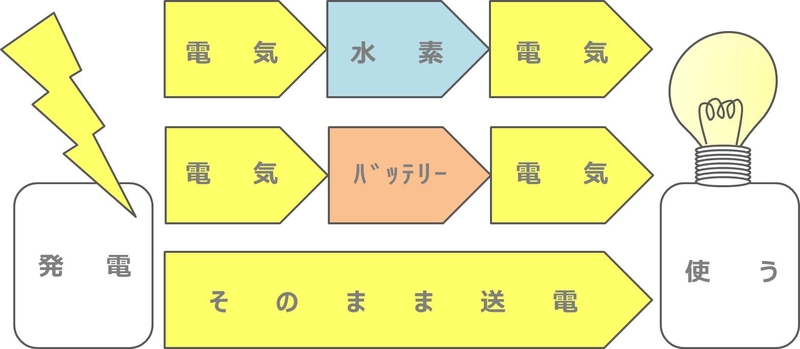

作る時に電気を使って、使う時に電気を取り出す。

そう考えると、水素の役割はバッテリーのようなものなのです。スマートフォンのバッテリーも貯められる時に充電して、電源が無いところでは貯めた電気を使って起動しますよね。ここでお話ししている水素も同じことです。電気を水素という形に変えて貯めておき、使いたいときに燃料電池に入れて発電・発熱する。ちなみに、実際、ためる必要がないのであれば、つくった電気をそのまま使う方が効率的です。

はじめに、再生可能エネルギーが伸び悩んでいるのは"不安定だから"だとお伝えしました。例えば日差しが強い日にたくさん発電して、水素という形にして貯めておき、曇りの日や夜に水素を使って発電する、こんな仕組みが社会の中で回り出したら、水素技術は私たちにとってとても価値のある技術になるでしょうね。

~おまけ~イベントのようす

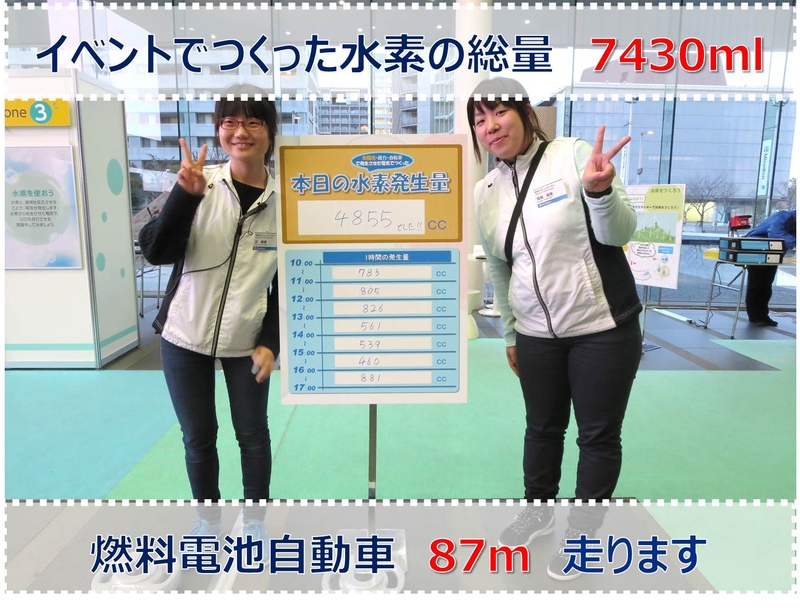

先月(1月30日、31日)未来館で行ったイベントでは、今回お話しした水をに注目するわけをパネル展示で紹介し、来場者の皆さんに、実際に水素をつくる、使う実験にチャレンジしてもらいました。

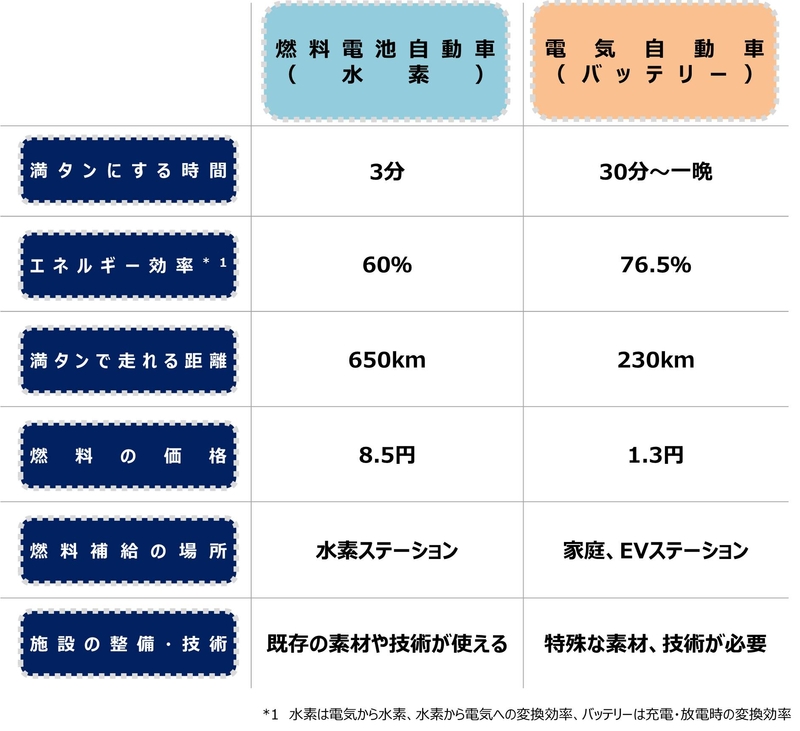

イベント中に、お客様から「バッテリーと同じような機能なら、わざわざ水素を使わなくてもいいのではないか?」というご質問をいただきました。電気をバッテリーに貯める方が良いのか、水素という形で貯める方が良いのか、単純に比較するのは難しいのですが、例えば電気自動車と水素燃料電池自動車の特徴をいくつか挙げてみると、このようになります。

これを見ると、バッテリーと水素は一長一短。バッテリーは積めば積むほど満タンで走れる距離は長くなりますが、そうすると重すぎて燃費が悪くなります。バッテリーの分野では、同じ重さでもっと大容量のバッテリーができないか、もっと軽くできないか、今も開発が進められています。

その点水素は、軽い気体を圧縮して詰め込むので、バッテリーに比べればたくさん積むことが出来ます。でも水素は、インフラをゼロから整備する必要があるし、分子が小さいので漏れないようにするなど、やはり技術面でのチャレンジがいくつもあります。

どちらも発展中の技術なので、水素が「一番良い」のかどうかは、まだわかりません。この先どちらか一方が残るのか、それとも両方残るのか、この先も注目して、その結末に立ち会いたいと思います。

自動車や家庭用の燃料電池(水素を燃料とする家庭用発電機のようなもの)はこれから少しずつ数が増えていくでしょう。みなさんが水素を選択するかどうか悩む日も近いかもしれません。

【参考にした本やWebサイト】

・Newton別冊 水素社会到来核融合への夢

・小澤祥司(2015)『「水素社会」はなぜ問題か-究極のエネルギーの現実』岩波書店

・R水素ネットワークHP「R水素の基礎知識 Chapter5」