夏本番に向けて、ますますにぎわいを見せている大阪・関西万博。

私のブログでは、これまでにペロブスカイト太陽電池や、未来のエネルギーの可能性について紹介してきました。

化石燃料に代わるエネルギーを開発することは、二酸化炭素の排出量を抑えるために必要なことです。でも、もし二酸化炭素の排出を抑えるだけではなく、大気中から二酸化炭素を直接回収することができたら……?

今回は大気中の二酸化炭素を捕まえたり、利用したりする技術をご紹介します。

大気中から二酸化炭素を集めるのは、想像以上に難しい

空気中の水蒸気は、冷やして結露させることで簡単に集めることができます。ところが、二酸化炭素を集めることは、そう簡単にはいきません。

そもそも、大気の約8割は窒素、約2割は酸素でできています。二酸化炭素の濃度はおよそ400ppm、つまり0.04%にすぎません。大気を構成する分子を1万個集めたとしても、そのほとんどは窒素や酸素の分子であり、二酸化炭素の分子はたった4個しか存在しないのです。

しかし、そのように大量の窒素や酸素の分子の中から二酸化炭素の分子を捕まえて集めることが、近年の技術の進歩によって実際に可能になってきています。

この技術はDAC(Direct Air Capture)、日本語にすると「直接空気回収技術」とよばれます。文字通り、空気から二酸化炭素を取り出すための技術です。

万博の管理エリアで、二酸化炭素を回収中!

万博では、そんなDACの設備を実際に見ることができます。

今回訪れたのは、「RITE 未来の森」。ここは万博会場の管理エリアにあるため、一般の来場者は自由に入ることができません。そのため、予約制のツアーに参加することで見学が可能になります。

DACには、固体あるいは液体の吸収剤を使うものや、薄い膜を使うものなど、いくつかの方法があります。

たとえば、RITEが開発した日本最大のDAC装置では、「RITEアミン」という特別な物質が塗られた固体の吸収剤を使用しています。大気をファンで吸い込み、そこに含まれる二酸化炭素を吸収剤に触れさせることで、二酸化炭素を回収します。

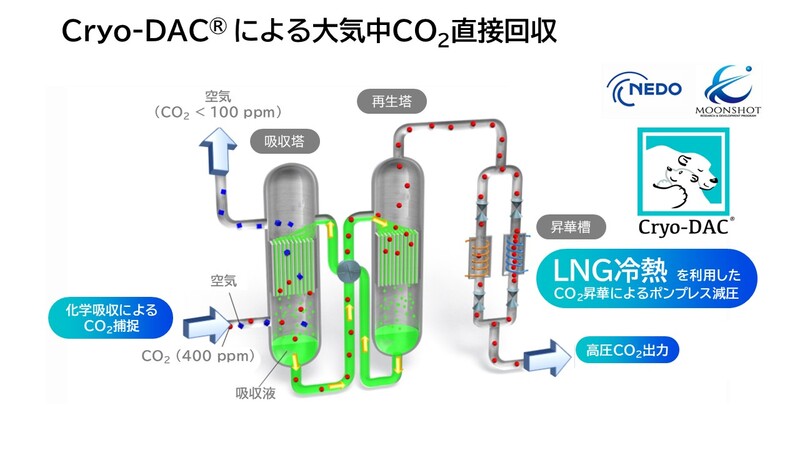

一方で、名古屋大学の「Cryo-DAC®」は、二酸化炭素を吸収する特殊な溶液に大気を接触させることで、大気中から二酸化炭素を効率よく分離します。

この方法では、溶液に吸収された二酸化炭素を、LNG(液化天然ガス)の冷熱を活用して取り出すこともポイントです。

天然ガスは、そのままだと体積が大きく輸送や保管に不向きなため、約−160℃まで冷やして液体のLNGとして扱われます。その「冷たさ(=冷熱)」は、これまであまり活用されてきませんでしたが、「Cryo-DAC®」ではこれを有効利用するのです。

冷熱によって溶液から取り出された二酸化炭素を冷やすと、ドライアイス(固体の二酸化炭素)ができます。このとき、二酸化炭素が気体から固体になる過程で体積が小さくなり、容器内の圧力が下がります。

圧力が下がると、吸収液の中から二酸化炭素が自然と飛び出してきます。それをまた冷却してドライアイスに……という循環をつくることで、効率的に二酸化炭素を回収することができるのです!

二酸化炭素はコンクリートにも閉じ込められる?

では、回収された二酸化炭素は、その後どうなるのでしょうか?

一般的に、二酸化炭素を集めて地中に埋める方法はCCS(Carbon dioxide Capture and Storage)とよばれます。工場などから排出された二酸化炭素を集めて、地下深くの貯留層に安定的に閉じ込めることで、大気中に放出されないようにするのです。

しかし、これからはもっと身近なところに二酸化炭素を固定できるようになる可能性があります。たとえば、コンクリート中に二酸化炭素を閉じ込めることもできるといいます。

RITEの施設内では、実際に二酸化炭素から作られた人工石灰石微粉末を原料としたコンクリート平板が舗装に使用されており、この道の上を歩くことができます。見た目や歩き心地は、普通のコンクリートと同じように感じられましたが、ここに二酸化炭素が使われていると思うと、驚きです。

二酸化炭素が身近なエネルギー源になるかも?

大気中から回収した二酸化炭素を閉じ込めるだけではなく、積極的に利用しようとする取り組みもあります。

たとえば、二酸化炭素を水素と反応させてメタンをつくり、再びエネルギー源として活用することができます。とくに、二酸化炭素と、化石燃料を使わずに生成された水素を使って合成されたメタンはe-メタンとよばれ、クリーンなエネルギーとして今後の活用が期待されています。

さらに将来的には、二酸化炭素を家庭などの身近なところでも使えるようになるかもしれません。RITEの施設では、九州大学が研究開発を行う「DAC-U」という装置が紹介されていました。UはUtilization(利用)を意味し、集めた二酸化炭素を活用するための機械です。

この「DAC-U」では、食品包装用ラップの300分の1の薄さという、非常に薄いフィルターを使って、大気中から二酸化炭素を回収します。回収した二酸化炭素は、植物を育てたり、炭酸水に使ったり、あるいはメタンに変換してガスとして利用したりと、日常生活のさまざまな場面で活用することができるのです。

二酸化炭素を「食べる」自動販売機も?

実は、万博ではRITEだけでなく、複数の企業や団体が二酸化炭素を回収する技術を展示していました。

そんな中で、ひとつ気になったものがあります。それが、二酸化炭素を「食べる」自動販売機です。

そもそも、自動販売機は内部の冷却のために周囲の大気を吸い込んでおり、空気の流れがあります。そこで、その空気の流れの途中に、二酸化炭素の吸収材を設置したのがこの自動販売機なのです。しかも、この自販機は太陽光で発電して蓄電池を充電、そこにたまった電気を使って稼働しているとのこと。まさにサステナブルな自動販売機といえるのではないでしょうか。

こんなふうに、二酸化炭素を大気中から集める仕組みは、案外すぐに身近なものになっていくのかもしれません。

しかも二酸化炭素を「食べて」いるなんて……!

科学技術で二酸化炭素は減らせるのか?

さて、このような技術で二酸化炭素が減らせるなら、地球温暖化問題も解決!……と思いたくなるかもしれませんが、実際はそう単純ではありません。

ここで意外と盲点になりがちなのが、「二酸化炭素を減らすためにどれだけの二酸化炭素を排出したのか?」ということ。

というのも、DACが二酸化炭素を回収する過程でも、一定のエネルギーが必要となるからです。たとえば、DACの装置に大気を送り込むためにはファンを動かさなければならないし、吸収された二酸化炭素を液体から分離するのにも、何らかのエネルギーを与える必要があります。

では、それらのエネルギーはどこからやってくるのでしょうか? もしも化石燃料などを使っていたとしたら、より多くの二酸化炭素を発生させてしまう可能性もあります。

だからこそ、二酸化炭素を回収する際には、たとえば私たちがこれまで「捨てていた」エネルギーをうまく活用してあげる必要があるのです。LNGの冷熱を使ったり、自動販売機の空気の流れを活用したりするのもその好例といえると思います。

加えて、二酸化炭素を集めるプロセスで二酸化炭素が発生しなかったとしても、DACの装置を作るプロセスで二酸化炭素が発生する可能性もあります。また、回収した二酸化炭素をメタンなどとして利用する際にも、新たに二酸化炭素が発生するかもしれません。

つまり、科学技術で二酸化炭素を減らすことができるのかどうかを議論する際には、二酸化炭素を吸収する技術そのものだけではなく、そのプロセス全体を見て、正味(ネット)の削減量で判断する必要があることを忘れてはいけませんね。

二酸化炭素を集めて使う未来が来るかも!?

このように、万博では大気中にわずかしか存在しない二酸化炭素を回収するという難しい技術が、私たちの身近なところまで来ていることを実感することができました。そして、回収した二酸化炭素を利用する未来も、少しずつ現実味を帯びてきているように感じられました。

もちろん、これらの技術だけですべての問題が解決するわけではありません。たとえ二酸化炭素を回収できるようになったとしても、そもそもの排出量を減らしていく取り組みは、今後も進めていかなければなりません。

それでも、大気中から二酸化炭素を捕まえて活用する技術が広がっていけば、私たちの社会や暮らしにも新しい選択肢が生まれるかもしれません。今後の技術開発にも、ぜひ注目してみてください。

参考文献

大阪・関西万博公式サイト「Direct Air Capture (DAC)using low temperature 低温を用いた空気中CO2の回収」

https://www.expo2025.or.jp/future-index/green/dac_2/

公益財団法人 地球環境産業技術研究機構 化学研究グループ「固体吸収材」

https://www.rite.or.jp/chemical/research/co2/solid/post_1.html

名古屋大学、東邦ガス株式会社、学校法人東京理科大学「大気中の二酸化炭素を分離回収してドライアイス化する 「Cryo-DAC®」のベンチスケール実証を開始」

https://www.nagoya-u.ac.jp/researchinfo/result/upload_images/20250402_engg.pdf

NEDO「世界初、大気から回収したCO2を都市ガスに変換・利用する設備に直接供給 ―CO2の回収・固定・利用を通してカーボンニュートラルに貢献―」

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101839.html

大阪・関西万博公式サイト「Direct Air Capture and Utilization (DAC-U) 世界一薄い膜で空気からCO2を回収し資源に変える未来の技術」

https://www.expo2025.or.jp/future-index/green/dac_3/

アサヒグループジャパン「都会の中に森をつくる CO2を食べる自販機」

https://www.asahigroup-japan.co.jp/expo2025/vending/co2/