お子さんとお兄さんが画面に向かっています。

一見、ふたりでアニメを楽しんでいるようにも見えますが、後ろには撮影機材がありますし、どう見ても家庭のリビングではなさそう...。

実はこれ、未来館での一コマです。

ご挨拶が遅れました。科学コミュニケーターの深津美佐紀です。

普段は未来館の展示エリアで、来館したみなさんとお話をしています。好きな展示は「オトナロイド」「100億人でサバイバル」「ジオ・コスモス」などなど...たくさんあります!

さて、このように未来館にはたくさんの展示がありますが、展示以外にも見ていただきたいゾーンがあるのです。実は、未来館には「研究エリア」があり、研究室が併設されているのです。みなさん、知っていましたか?

冒頭の写真も「研究エリア」の一室で撮ったもの。研究エリアは、未来館の展示エリアから廊下を隔てたところにあります。現在12のプロジェクトが入居しており、そこでは研究者が日々研究に励んでいます。

今回はその一つ、「潜在情報プロジェクト」の活動についてご紹介します!

◆「潜在情報プロジェクト」ってどんなところ?

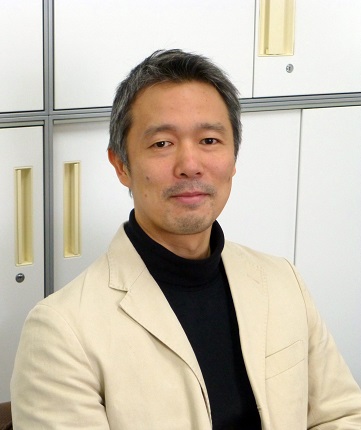

「潜在情報プロジェクト」では、早稲田大学の渡邊克巳先生が代表者として活動しています。

渡邊克巳 先生

潜在情報プロジェクトのみなさんが何を研究しているかと言うと、「潜在意識」です。

私たちの日々の行動は、自分自身では意識していない潜在意識に大きく影響されていると考えられています。目の前で転んだ人を見て自分も「痛い!」と感じたり、会議中に誰かがしたあくびがうつってしまったり。周りの人の行動などに自分が知らず知らずのうちに左右されているって不思議ですよね。しかも、そんな不思議な現象が日常の多くの場面で起きているのです!

私たちははっきりと意識しないまま、多くの情報を取り入れ、それをもとにたくさんの行動をしています。こうした潜在意識で行われていることについては多くのことがまだ明らかになっていません。そこにメスをいれて研究に取り組んでいるのが、潜在情報プロジェクトのみなさんなのです。

とは言っても、潜在意識は手にとって観察できるようなものではありません。意識した途端に潜在意識ではなくなってしまうという難しさもあります。その研究はいったいどのように行われているのでしょう?冒頭の写真は、未来館にいらした来館者の皆さまのご協力をいただきながらの研究の一コマなのです。

未来館では、昨年の12月14日~17日にオープンラボ「子どもがジャッジ!あの人、本当はどんな人?」というイベントを行い、幼児研究がご専門の孟憲巍(もう けんい)先生がお子さんたちとともに実験を行いました。

◆今回の実験では、どんなことを調べたの?

今回の実験では、簡単に言うと「表情と行動にギャップのある人は、そうでない人に比べてどれだけ記憶に残るのか?」を調べています。

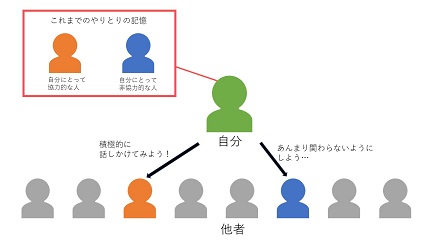

私たちは、普段から周りの人たちと関わり合って生活しています。その際、相手の表情や行動を読み取り、相手がどんな人なのかを理解しています。

そして、集団生活のなかでよりよい人間関係をつくるには、「この人は優しくて協力的な人だったな」とか、「この人は私に対しては非協力的だな」といったように、他者一人ひとりに対して抱いた印象を記憶しておく必要があります。これまでのやりとりで抱いた印象を記憶し、その情報をもとに人間関係を築いているのです。

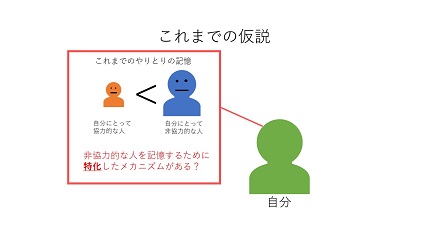

実はこれまでに、表情がニュートラルな(笑顔でも怒ってもいない)場合は、自分にとって協力的な人よりも、自分にとって非協力的な人の方が記憶に残るということが確認されています。そして、なぜこのようなことになるかというと、私たち人間は非協力的な人を記憶するために特化したメカニズムをもっているからではないか、という仮説が考えられてきました。

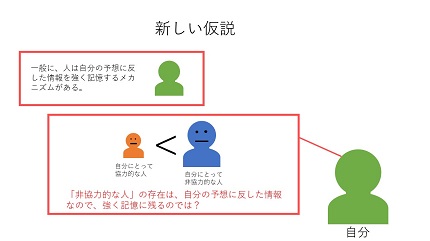

しかし、より一般的なメカニズムを仮定した説明のほうが、人の記憶をより正確に理解できるのではないか?ということが考えられはじめました。

一体どういうことかというと、最近の研究によると、一般に人は自分の予想に反した情報を強く記憶する傾向をもっていることが分かりはじめたのです(大人では、何らかのギャップをもつ相手のことをより強く記憶することが、いくつかの例で確かめられています)。

社会的な環境にもよりますが、私たちは周囲の人のことを基本的には協力的だと考えています。すると、非協力的なこと自体が予想に反する存在として捉えられ、より強く記憶される、という仮説を立てることができます。

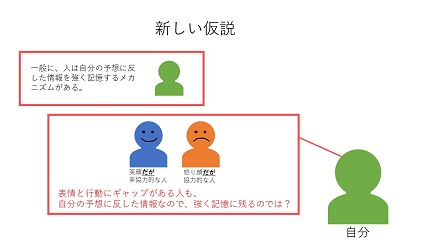

さらに相手の意図が表れるものとして、表情があります。私たちは相手の表情からその後の行動を推測し、笑顔の人は何か手伝ってくれそうとか、怒っている人は自分に不利益なことをしそう、といった予想をします。

もし先程の一般的なメカニズムを仮定した場合、表情から推測した相手の行動と、実際の行動が異なった場合に、記憶がより強く残るのでは?と考えられます。

しかし、このような「ギャップのある相手を記憶する」というメカニズムは、ヒトの発達のどの段階で身につくものなのかは分かっていません。

そこで孟先生は、集団生活のなかで複雑な人間関係を作り始める年頃である幼児のお子さんを対象に、調査を行いました。

◆さあ、いよいよ実験です!

お子さんたちを保護者とともに、展示エリアのドアを抜け、普段は公開されていない研究エリアにご招待。心理学の研究室ということもあり、ソファのあるとてもリラックスできる空間です。

まずは、研究員のみなさんから保護者の方へ、研究内容を説明しました。説明の間、孟先生や研究員はお子さんと一緒にぬり絵などをして、お子さんの緊張をほぐします。

そしてお子さんは「こどもけんきゅういん」になって、テンションを上げます!

その後、お子さんは孟先生といっしょに実験です。

はじめにお子さんはいくつかの質問に答えます。この質問は、お子さんが楽しめるようゲーム形式になっています。その後、お子さんは孟先生から景品と交換できるコインを受け取ります。

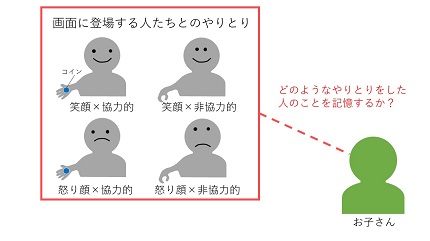

これからが本題。お子さんはコインをめぐって、画面に出てくる人たちとやりとりをします。笑顔でコインをくれる協力的な人も、はたまた笑顔なのにコインを奪ってしまう非協力的な人も出てきます。怒る顔を見せながらコインをくれる人、奪う人もいます。

コインのやりとりが終わったあと、またパソコンの画面に顔がいくつか出ます。

その顔のなかから、さきほどのやりとりで登場した人が誰だったかをお子さんが選ぶことで、どんなやりとりをした人を記憶しているかを調べます。

実験のあとは保護者の方にも孟先生と直接お話いただきました。今日の実験について、また子どもの心理についての質問に孟先生がわかりやすく答えて下さいました。

最後は、孟先生から賞状のプレゼント!!

ご紹介した12月のオープンラボには、4日間で計30名以上のお子さんに参加していただきました!お子さんたちと孟先生がともにつくりあげた実験から、どのようなことが明らかになるのでしょう?こうご期待ください!

さて、このブログを読んで、潜在情報プロジェクトの活動に参加したくなりましたか?

このようなイベントは、今後も行っていきます。年齢の制限を設けていることが多いのですが、ぜひ今後も潜在情報プロジェクトの活動にご注目ください!

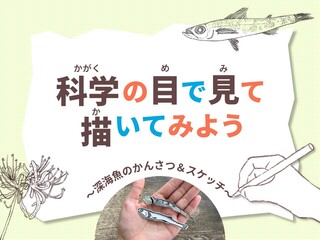

さっそく、3月27日(水)~28日(木)には、9歳~12歳のお子さんと親御さんを対象に、オープンラボ「親子でさぐろう! モノに心がある? ない?」を行います!!「人形が喜んでいるみたい」とか、「画面の割れたスマホは痛がっているみたい」のような、「モノに心がある」と感じることについて、親子で探っていきます。

さあ、ぜひみなさんも研究者とともに、心についての新たな発見に携わりませんか??

ご参加をお待ちしています!