こんにちは!科学コミュニケーターの田中です。

先日、個人的にとってもショックなニュースが飛び込んできました。それは2008年にノーベル化学賞を受賞された下村脩先生の訃報。下村先生によるGFPの発見がなければ、生命科学や医学の研究はここまで進まなかったことは間違いないと言えるでしょう。それほど偉大な発見をされた下村先生。学生時代、実際にGFPを使って研究をしていた筆者にとって、下村先生の訃報は非常にショックだったのです。哀悼の意を表すとともに、その業績のすばらしさをここでご紹介したいと思います。

光るタンパク質GFP

下村先生は2008年に「GFPの発見と応用」でノーベル化学賞を受賞されました。GFPというのは、緑色蛍光タンパク質(Green Fluorescent Protein)、つまり緑色に光るタンパク質です。オワンクラゲという光るクラゲからGFPを発見したのが、下村先生です。ノーベル賞は、後述するほか2名の先生方と下村先生が同時受賞されました。

(写真提供:鶴岡市立加茂水族館)

ではこのGFP、いったい何がノーベル賞に値するすごいところなのでしょうか?

細胞の中を観察するには

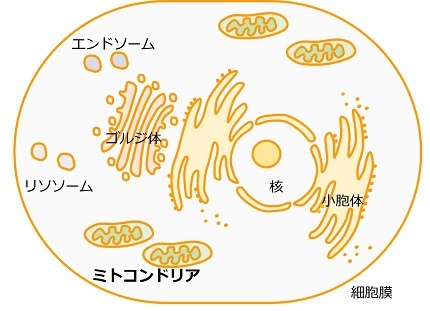

私たちの体の仕組みを解明するには、細胞の中でどんな分子が、どの場所で、どんな働きをしているのかを知らなければなりません。それを知るためにはどうしたらいいでしょうか?

細胞は目に見えないほど小さいので、まずは拡大する必要がありますね。細胞を拡大して観察するためには顕微鏡が必要です。それでは、細胞をとってきて顕微鏡で拡大したらその中身がよくわかるかというと、実はそう簡単にはいきません。細胞の中は透明なので、どこになにがあるのか、よく見えません。しかも細胞の中で働いている分子はものすごく小さいので、顕微鏡で簡単に見えるものでもありません。

じゃあどうしたらよいのか......見たい分子だけ色をつければいい!

といっても、どうやって色をつければいいのでしょうか?そこで活躍するのが、GFPです。

↓しかし実際は......

GFPの設計図を追加すれば、見たいタンパク質が見られる!

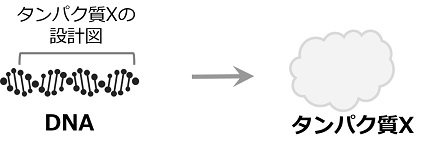

まず、「見たい分子」といいましたが、「見たい分子」っていったい何なのでしょうか?それは主に、タンパク質です。DNAは体の設計図とよく言われますが、設計図であるDNAの情報に基づいてつくられ細胞の中で働いているのは、実はタンパク質なのです。ですから、タンパク質の働きがわかれば私たちの体の中のことがわかります。そのために、タンパク質を見たい!というわけです。

さて、GFPというのは、オワンクラゲの体の中でつくられている、光るタンパク質でした。ということは、オワンクラゲはGFPの設計図の役割を果たすDNAも、当然持っているわけです。このGFPの設計図(DNA)をとってきて、自分が見たいタンパク質の設計図(DNA)にくっつけてしまえば、見たいタンパク質にGFPがくっついたものができあがります。見たいタンパク質がGFPによって光って見えるようになるのです!

GFPは、研究者にとってなくてはならない道具

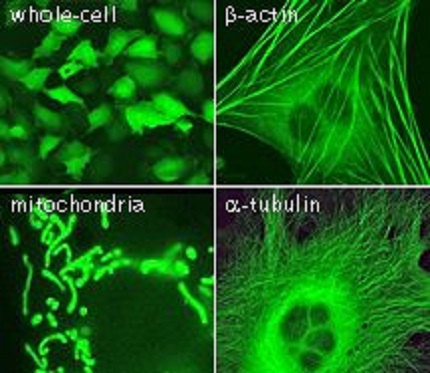

下村先生がオワンクラゲから発見したタンパク質GFPは、マーティン・チャルフィー先生によって応用され、オワンクラゲ以外の生物にGFPがくっついたタンパク質をつくらせることができるようになりました。また、ロジャー・チェン先生によって光る仕組みが解明されました。さらにチェン先生は、GFPの構造を少しずつ変化させることで、緑以外のさまざまな色の光るタンパク質をつくりだすことに成功しています。こうした光るタンパク質をうまく使えば、たとえば2種類のタンパク質を別々の色で光らせることもできます。2008年のノーベル化学賞は、こちらの3名の先生方が受賞されています。

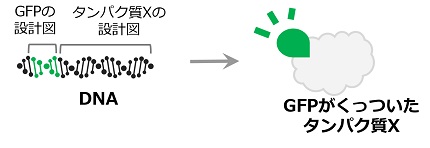

GFPが発見・応用されたことで、研究者が見たいタンパク質を細胞の中で光らせることができるようになりました。また、生きた細胞の様子を観察することもできるので、「何かの刺激を与えると、タンパク質が働く場所が変わる」といった変化の仕方もリアルタイムに見ることができます。

左上:細胞全体、右上:β-アクチン(細胞骨格)、左下:ミトコンドリア、右下:α-チューブリン(細胞骨格)

(データ提供元:Evrogen JSC)

(写真:Wikipedia commonsより、CC-BY-2.5.)

こうした観察ができるようになったことで、細胞の基本的な働き方や、それがおかしくなって起きる病気の仕組みがたくさん解明されてきました。GFPは、生命科学や医学の研究において、なくてはならない重要な道具なのです。今では、研究結果を報告する論文で見かける「細胞の様子を観察した写真」のほとんどは、GFPで何らかのタンパク質を光らせているものである、と言っても過言ではありません。それほど、世界中の多くの研究者たちがGFPを使って研究をしているのです。

下村先生が発見されたGFPは、先生が亡くなったあとも、きっとたくさんの研究結果を生み出すための道具として大活躍してくれるでしょう。