こんにちは、科学コミュニケーターのひらおかです。

4月に入ったばかりの新人科学コミュニケーターです。

2年前に遺伝性のがんとともに生きる患者さんとそのご家族に関する研究で臨床心理学博士の学位を取りました。その時の研究に使った手法がナラティヴ・アプローチという質的研究法です。このことを今回、来館者との対話の中で改めて思い起こされましたので、このブログで皆さんと共有しようと思います。

さてさて、ちょっと難しい専門用語が飛び出しましたので、わかりやすく解説から始めますね。

心を分析する質的研究とは?

物事を科学的に分析していく調査の仕方にはいくつかの方法があります。その代表的なものが、量的研究と質的研究です。

量的研究は、数値化されたデータ(例えば、身長、体重、血糖値など)の分析結果から結論を導き出します。

これ対して、質的研究では観察可能な行動や数値化できる事象だけではなく、研究対象者の内面世界(気持ち、認識、信条、価値観、アイデンティティ)や社会的関係性、その事象が起こるまでの過程を深く解釈し、分析します。質的研究は、現実世界は人々により社会的に構築され、複雑な階層をなしている(多元的)というとらえ方をします。

どちらの方法にも利点と欠点がありますので、調査の目的に応じて方法を考えて行く必要があり、最近では両方を補完的に組み合わせた混合研究もなされています。

私の得意とする質的研究は、心理学や医療、看護、人類学などの領域で広く普及してきています。興味がわいたらぜひ色々調べてみてくださいね。

語りを科学するナラティヴ・アプローチ

次に、質的研究手法の一つであるナラティヴ・アプローチという聞きなれない用語について解説します。

ナラティヴとは「物語」や「語り」を意味し、アプローチは研究手法を意味します。

ナラティヴ・アプローチは、私たち人間は物語を語ることで現実を作り出し、経験に意味を与えるという考え方に基づいています。例えば、ある人の語りの文脈を深く分析し、どのように自分の周りの環境や状況とその変遷をとらえ、自分をその中にどのように位置づけているかを、語られた言葉を手掛かりに科学的に明らかにしていくというような感じです。

来館者との対話―天国ってどんなところ?

そして、先日とても印象的な来館者との対話がありましたので、紹介したいと思います(個人情報に配慮して、本質を変えない範囲で変更を加えていますことをご了承ください)。

とある紳士が、5階の常設展「“ちり”も積もれば世界をかえる– 宇宙・地球・生命の探求」の入口で、東日本大震災をもたらしたプレートの境界断層の模型を熱心に見ておられたので、声をかけてみました。

この展示では、未踏の領域(フロンティア)に挑戦することでいまの常識的な世界像を覆すかもしれない研究と、その研究を可能にする先端技術を紹介しています。ここでは、世界最高の掘削能力をもつ地球深部探査船「ちきゅう」、リュウグウの砂を持ち帰った小惑星探査機「はやぶさ2」、微弱な電波から宇宙を解き明かす電波望遠鏡「アルマ」の3つの研究をとりあげています。

そのおじさまは私の解説を熱心に聞いてくださり、時に「ほー、この銅板(探査機はやぶさ2の試料採取用ライナ)は自分だけなら見落としていたよ。ありがとう」などと言ってくださいました。

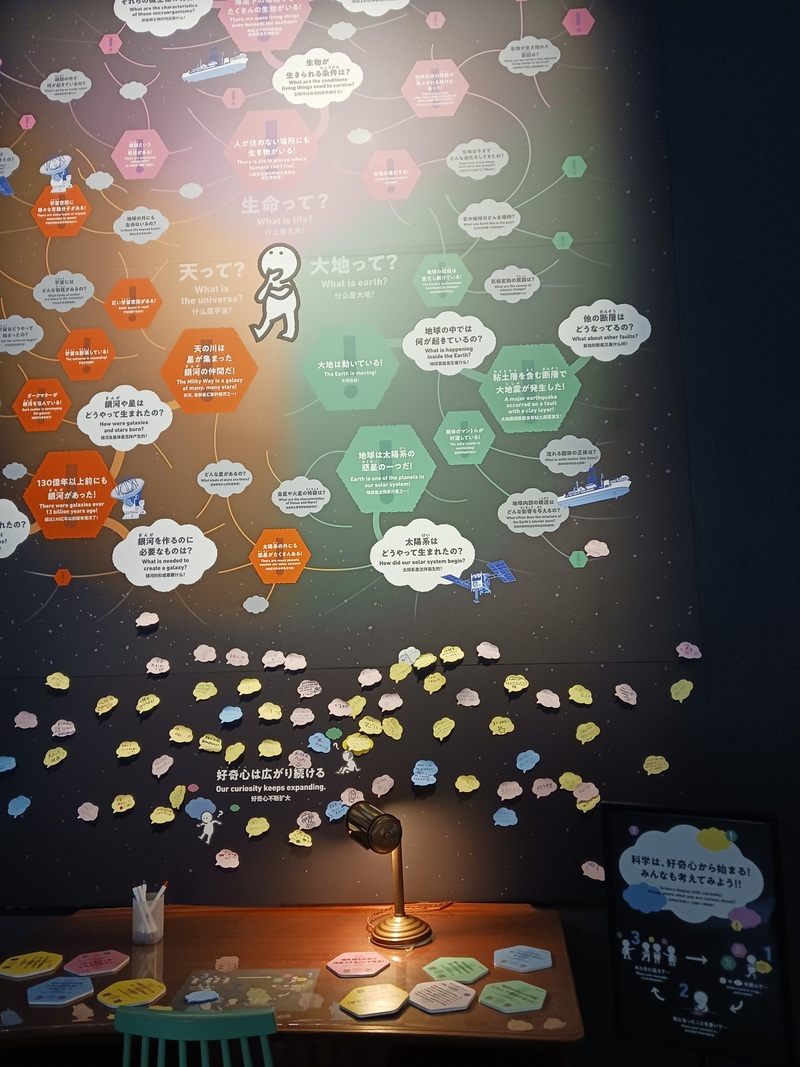

この展示の最後には、「科学は、好奇心から始まる! みんなも考えてみよう!!」というコーナーがあります。

「何か知りたいことありますか?」という私の問いに、「天国ってどんなところだろうかね?」とおじさまがポツリ。

さらに、「天国ってね、絶対楽しい場所と確信しているんですよ。だって嫌になって帰ってきた人いないじゃない。そう思わない?」と笑いながら私に問いかけてくれました。

ナラティヴ(語り)に寄り添う科学コミュニケーション

この展示にどうしても来たかったというおじさま。お話をうかがうと、なんでも以前に奥様と未来館に来たことがあるそうです。その時の思い出を話し始めてくださいました。

そして隣の展示に移動したときに、実は奥様はすでに他界していて、今は天国にいるというお話をしてくださいました。

「あなたがね、あそこでね、ああ言ってくれたから奥さんの話ができたんだけどね、これもそのように、天国から奥さんが仕向けてくれた気がするんだよね」と嬉しそうに語るおじさま。

さらに、奥様の話しは続き、おじさまの人生のお話を色々聞かせていただきましたが、私とおじさまの思い出なので詳細は内緒です!

予期せず、おじさまの人生の物語を共有させていただいた瞬間でした。ほんの30分足らずの対話でしたが、とても印象に残る出会いでした。

人は、物語ることにより、自身の思いを整理し、気持ちを昇華(しょうか)させていくものかもしれません。そして、人は他人の物語を聞き、自身の物語をつむいでいくものかもしれません。

私のような若輩新人コミュニケーターに心を開いて下さったおじさまに感謝するとともに、臨床心理学の学びを通して身に付けた‟傾聴(けいちょう)”※1の心得が少しは役に立ったのかもと、嬉しくなったエピソードでした。

次は、どんなナラティヴ(物語)に出会えるのかを楽しみに、明日も頑張ります。

※1 傾聴(けいちょう)とは、相手の言葉に対して丁寧に耳を傾け、相手に共感しながら信頼関係を築きつつ聞くこと。カウンセリングで用いられる手法。

多様な科学コミュニケーター

日本科学未来館には、私のように、人生の物語を傾聴するのが得意というようなコミュニケーターもいれば、哲学対話のような考えを深めていく問いを投げかけることが得意というコミュニケーターもいて、様々なバックグランドを持った多様な人材が展示フロアに日々出没します。

ぜひ、気軽にお声をかけいただき、オープンマインドで対話を楽しんでください。

(参考文献)

野村晴夫編.「N:ナラティヴとケア 第11号 心の科学とナラティヴ・プラクティス」.遠見書房,2020.