2024年8月24日、日本科学未来館では「みどりの研究者と話そう! ~植物の生き方・植物との生き方~」というトークイベントを開催しました。令和6年みどりの学術賞を受賞された2人の研究者をお招きし、都市の緑地から植物の細胞まで、幅広い「みどり」に関する研究の世界をうかがいました。

みどりの学術賞とは

「みどりの学術賞」は、国内において植物、森林、緑地、造園、自然保護等に係る研究、技術の開発その他「みどり」 に関する学術上の顕著な功績のあった個人に授与する賞です。内閣府と未来館は、「みどりの学術賞」への理解促進を図るとともに、情報発信を2015年から連携して行っています。

令和6年みどりの学術賞を受賞された研究者は、西村いくこさん( 奈良先端科学技術大学院大学理事/奈良国立大学機構理事/神奈川大学理事/京都大学名誉教授/甲南大学名誉教授) と横張真さん( 東京大学総括プロジェクト機構特任教授) のお二人です。トークイベントは二部制で行われ、第一部では横張さんから、第二部では西村さんからお話をうかがいました。

このブログでは、トークイベントのうち第一部「みどりを守るってどういうこと? ~都市の自然はかわいそうか~」(横張さん)を振り返るとともに、トークのみどころを紹介します!

ゲストスピーカー・受賞者紹介

第一部「みどりを守るってどういうこと? 都市の自然はかわいそうか」

横張さんはこれまで、地域に「緑地」をどのようにつくるか、という緑地計画に関する研究をしてきました。「緑地」とは、例えば農地、里山、街中の公園など、多くの場合は植物の生えている土地をいいます 。このトークでは、横張さんが関わってこられたみどり のつくり方(緑地計画)や、街中のみどりを取り巻く環境の変化、そして都市のみどりを増やす新たな方法について、いろいろお話ししていただきました。

このブログでは、トークイベントの見どころの部分のみを抜粋して紹介します。詳細はぜひアーカイブをぜひご覧ください!

東京の気候 いま・むかし

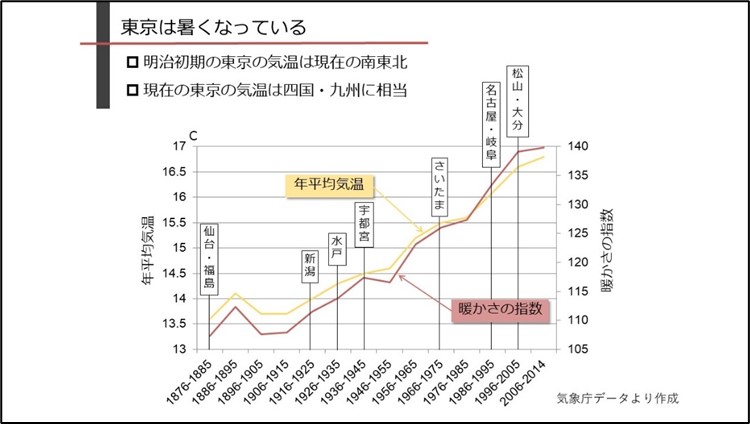

近年の都市の再開発では、都心部とは思えないほど大規模な植栽が施されることがあり、こうした緑地の創出では、「生物多様性」への配慮が重視されています。その際に導入される植物は、その地域に昔から存在していたものであるべき(すなわち地域植生や在来種)という共通認識があります。昔から生育していた植物がその地域の環境に一番適しているという考え方です。

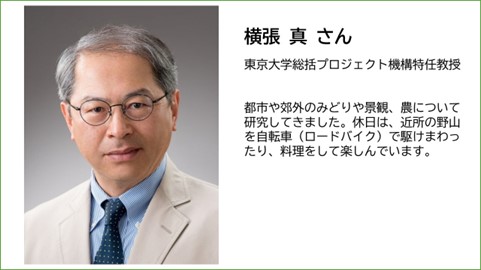

しかし、植物をとりまく 環境も変わってきています。 東京の気温変化をみてみると、明治初期から現代までの間に、東京の年平均気温は3.5℃も上昇しています。これは地球温暖化による上昇もありますが、主な要因は「ヒートアイランド」と呼ばれる現象によるものです。都市は建物が多く、地面もコンクリートやアスファルトに覆われていてみどりが少なく、エアコンなどによる排熱も多く出ています。そのため、熱がどんどんたまってしまい、周辺の地域に比べて特異的に(島のように)気温が高くなってしまうのです。

この3.5℃の上昇は、どのような意味をもつのでしょうか? 横張さんが見せてくださったのは、東京の気温の変化とそれぞれの気温に対応する現代の他の都市を合わせたグラフです。これを見ると明治時代の東京の平均気温は今の東北(仙台・福島 )と同じくらいだったのですが、現代では四国や九州(松山・大分)の気温と同程度になっています。これは、東京がこの100年間に東北から四国や九州まで南下してしまったようなものです。植物にとっても大きな環境の変化だと言えます。

横張さんは会場の参加者の皆さんにむけて、このように問いかけました。

「昔から東京に生えていたからといって、在来種を今の東京にもってこようとすることは、四国や九州に近い気候の土地に「東北(仙台)の植物をもっていきましょう」と考えるようなものです。その植物は必ずしもすぐに枯れてしまうわけではありませんが、これはそもそも正しいことでしょうか?」

また、次のように語ります。

「<過去>の<正しい>自然は、もはや<現代>の都市の自然を考える基準にはならないのでは? かわいそうなのは、今の都市に暮らす生き物ではなく、正しいといって無理に都市に連れてこられた生き物の方なのではないか?」

トークイベントのサブタイトル(~都市の自然はかわいそうか~)には、みどりのつくり方を問い直す横張さんのメッセージが込められていたのです。

都市のみどりを増やすには?

トークイベントでは、横張さんが最近取り組んでいるテーマについてもお話しいただきました。

横張さんは現在、街中にみどりを増やすことに取り組んでいます。そこで問題になるのが、土地の広さです。都心の大規模な再開発プロジェクトに合わせて建物の周りにみどりを増やすことができるのは、千代田区、中央区、港区のように、企業が広い土地をもっている場合に限られます。

そこで、横張さんは「空き地」に注目しています。例えば、東京都の神田地区では550ヶ所以上の空き地があります。こうした土地も、建物が建っていないという点ではみどりを増やすことができそう です。

とはいえ、実は空き地の多くは一時的にコインパーキングなどとして使われています 。そうした利用形態にも配慮して、横張さんは時間・曜日・季節を限定してみどりを導入し、公園のように人々が集う場にしてはどうか、と提案します。その場合、利用状況に応じてみどりを動かせるようにする必要が出てきます。その解決策として横張さんが編み出した工夫が、「Mobile Green」です。

移動できる! そして自分で動き出す?! ー新しい「みどり」への挑戦

「Mobile Green」(モバイル・グリーン)は、いってしまえば「動かせる木」です。これは、厚さ10センチ程度のスポンジのような基盤に木を植栽する技術をもとに、それをキャスターつきの箱に入れたもの。普通の土壌を入れたコンテナに植わっている木と違って軽いので、人が手で移動させることができます。横張さんは、これを使った緑化を考えています。

これがあれば、次のような工夫でみどりを増やすことができるかもしれません。平日の昼間はコインパーキングとして使うために、「Mobile Green」を端に寄せておく。平日の夕方以降や週末などの駐車場利用が少ないときは、「Mobile Green」を動かしてみどりの空間にする。朝になったら元の状態に戻す。このようなやり方であればみどりを増やせそうな場所は、結構あるはず……。そんなことを横張さんは考えています。

これは単に面白そうなアイデアというだけではありません。これまでとは違う視点を加えることで、緑地計画の考え方に広がりをもたらします。従来の考え方だと、緑は土地に固定されて動かないものでした。そのため、暑さをやわらげたり風を防いだり、生物多様性の保全に貢献したりなど期待される様々な役割に応じて植物を植える必要がありました。また広い場所が必要で、植えられる場所も限られていました。みどりに期待される役割が変化 しても適応させづらかったり、その維持管理に大きな費用がかかったりしていました。

これに対し、「みどりは動かせる」と考えるとどうでしょうか?「Mobile Green」のように配置を変えられるので、本来なら植えることができない場所にもみどりを設置することができます。期待される役割の変化にも対応しやすいでしょう。維持管理コストの削減にもつながります。

さらに進んで、お掃除ロボットのような機能をつけた「Robot Green」をつくったら、状況に応じて動いてくれるみどり になるのではないか? そんなアイデアも出ています。例えば、光と温度のセンサーを搭載させたら、夏の暑い日など、ロボットが人に近づいて、「日陰はいかが?」と日光を遮るようにしてくれるかもしれません。猛暑の場合は、もはや外にいることも危険なので、あえて日陰を解除してそのことを教えてくれる。そんなことを横張さんは考えています。

会場のスライドで「Robot Green」が動いたとき、参加者からは笑い声も聞こえてきました。たしかに、ひとりでに動くみどりは面白そうです!

新しい発想で広げる「みどりの増やし方」の視点

今回のトークイベントで横張さんが大切にしていることは、みどりのつくり方をより柔軟に、時代に合わせて考え直すことでした。これまでは他の役割の土地から「分ける」こと、「変えない」ことが前提とされてきたみどりのつくり方に対して、横張さんは「混ぜたり、変えたりしてもよい」という考え方に立って、都市のみどりのつくり方について研究を進めてきました。とくに、「動かせる緑」については今後も実証実験などを続けたいと、社会実装への意欲を見せていました。

このブログではみどころを中心にお伝えしましたが、元 来暖かい地域の植物が都心で増えていること、市街地と混ざりながら残る農地、そしてこれからのまちづくりの発想についての話題もありました。詳しくはYouTubeの動画をぜひご覧ください!