みなさん、こんにちは! 科学コミュニケーターの松下このみです。

今回は、10月20日(月)~26日(日)に行った化学の日関連イベント「だから化学はおもしろい!」についてお話します。本イベントに参加してくださった方もそうでない方も、ぜひ”化学のおもしろさ”を味わいながら読んでみてください。

化学の日は"10月23日"

そもそも10月23日の「化学の日」は、日本化学会・化学工学会・新化学技術推進協会・日本化学工業協会の4団体が制定したものです。化学が私たちの暮らしを大きく支えていることをより多くの人に知ってもらいたい、という思いが込められています。そして10月23日の10、23という数字は化学の世界でとても重要な「アボガドロ定数」がもとになっています。(化学畑出身の筆者が語りたいだけかもしれませんが)イベントの話の前に、アボガドロ定数について書かせてください。

・・・・・・

私たちの世界ではいろいろな単位を使ってモノの量や長さ、数などを表していますよね。例えばこのリンゴは〇g(グラム)で大きさは〇cm(センチメートル)だとか、そのリンゴを〇個買いました、などです。化学の世界では、原子や分子という小さな粒を扱うときにmol(モル)という単位を使います。原子や分子は極めて小さく軽いのでそのままでは扱いづらく、一定の個数を集めたグループとして考えることが通例です。「アボガドロ定数」とは、この1グループに含まれる原子や分子の個数を表したものなのです。ではどのくらい含まれているのかというと、その個数はなんと6.02×1023!! 膨大な数ですが、これだけ集めることでようやく私たちが認識できる大きさになるのです。このグループを1molと呼び、アボガドロ定数は1mol中に6.02×1023個の粒が含まれているという意味で、6.02×1023/molと表されます。

もうすこし具体的に考えてみましょう。

例えば、水素原子1個の質量はおよそ0.00000000000000000000000167gです。このままでは測定するのも計算するのも大変そうですよね。そこで、この水素原子を6.02×1023個集めて1molにすると、その質量はおよそ1.00gになります。これなら扱いやすくて便利です。

つまり「アボガドロ定数」は、目には見えないミクロな世界と私たちのマクロな世界をつなげてくれるというわけです。

・・・・・・

どうでしょう。すこしずつ“化学のおもしろさ”が出てきましたでしょうか?

気をとり直して、ここからはイベントの様子をお届けします。

ガリウムって聞いたことありますか?

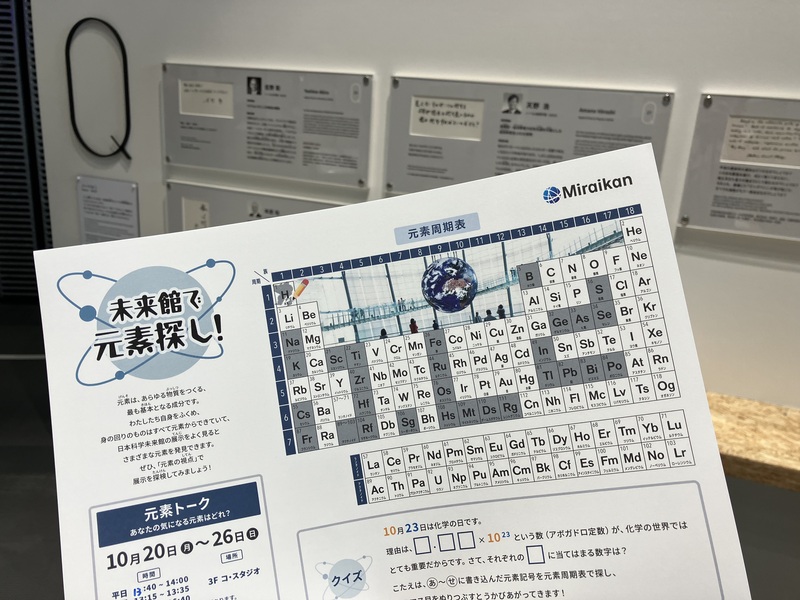

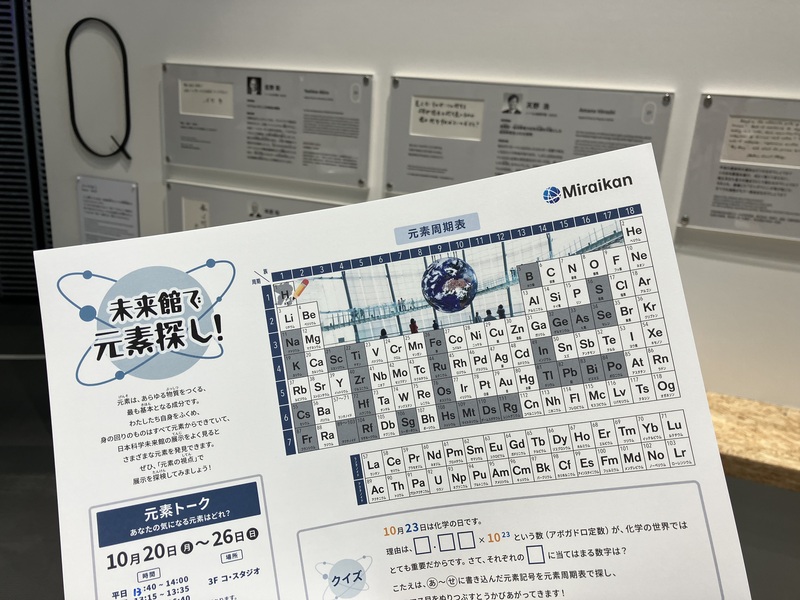

イベントでは、「未来館で元素探し!」というアクティビティを行いました。科学コミュニケーターお手製のワークシートを片手に、未来館の展示を巡りながら元素を探してもらうというものです。この元素探しは昨年初めて実施したところ大好評! 今年は4月に公開になった新しい常設展示「量子コンピュータ・ディスコ」と「未読の宇宙」に関するクイズも盛り込み、昨年からのリピーターさんにも楽しんでいただけるよう工夫しました。展示物やその説明文の中から元素を見つけ出し、ワークシートの周期表と照らし合わせてその元素のマスを塗りつぶします。そうして浮かび上がってくる数字がクイズの答えになるのですが、正答率の高さにびっくりすると同時にうれしかったです。

また、科学コミュニケーターによる「元素トーク」も実施し、全8回で180人以上の方にご参加いただきました。元素トークとは、参加者のみなさんからリクエストされた元素について科学コミュニケーターがその場で解説をしていくというものです。今回のイベントで実際に行った即興解説はこんな感じ。

科学コミュニケーター 「あなたの気になる元素はどれ?」

参加者 「ガリウム (Ga)!」

科学コミュニケーター 「なるほど。ガリウムは31番目の元素で、青色LEDには欠かせない存在ですね。信号機の青いライトにもガリウムが使われているんですよ。」

このように、生活の中でよく使われている元素のほかにも、人間の体内で活躍している元素や最先端の科学技術においてカギとなる元素など、魅力いっぱいの元素の世界を堪能できる人気のトークです。軽快な話が続くなかで、ときにマニアックな元素がお題にあがり、科学コミュニケーターがタジタジになる場面も……(笑)。元素トークは科学コミュニケーター2名で行うため、ふだんはあまり見られない科学コミュニケーター同士の掛け合いも魅力のひとつになっています!

暮らしの中のプラスチック、いくつ見つかりますか?

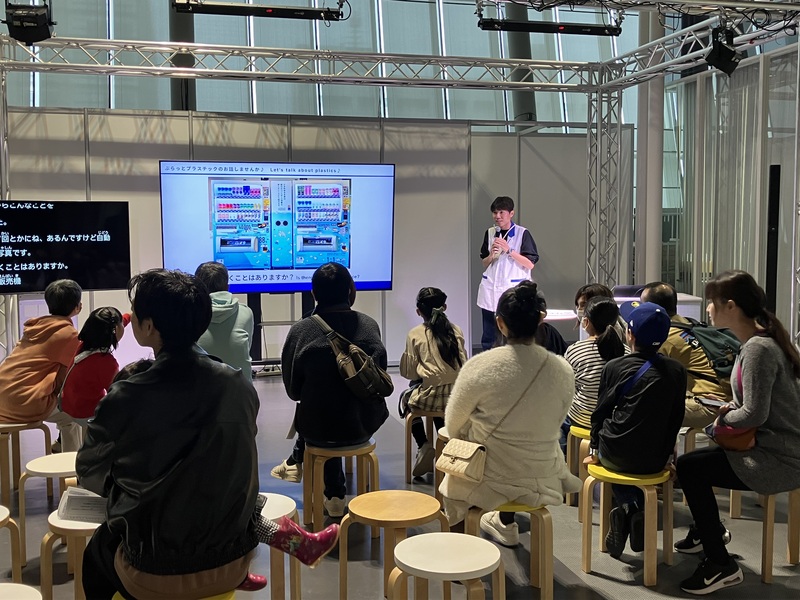

さらに「ぷらっとプラスチックのお話しませんか♪」というトークを行い、プラスチックの特徴や利便性、役割、そして環境への影響について参加者のみなさんと考えました。プラスチックが使われているものは身の回りにもたくさんあります。ペットボトルや卵のパック、お菓子の袋、シャンプーのボトル、ポロシャツ、マスク、それから自動車やテレビにも……。

実は2021年2月から、未来館では館内のすべての自動販売機からペットボトル容器をなくしました。プラスチックとのつきあい方を見直すきっかけになればという思いからです。しかしトークの中でこの取り組みを紹介したところ、「そもそもこの取り組みを知らなかった」または「未来館の自動販売機を利用したことはあるけれどペットボトルが売っていないことに気づかなかった」という方がほとんどでした。また、ペットボトルを缶やビンに置き換えることでどんな困りごとが生まれそうかを聞いてみたところ、「ふたができないのが不便」「ビンは重いから持ちにくい」という声があがりました。こうした声を受けて、改めてペットボトルの便利さとそれを手放すことがどんな意味をもつのか、来館者のみなさんと一緒に考えられるような取り組みや対話を続けていきたいと感じました。

このブログを読んでくださっているみなさんにも、プラスチックと向き合ってみると気づくことがきっとあるはずです。よかったら科学コミュニケーターともお話してみてください。あなたが今日捨てたごみの中に、プラスチックはありましたか?

ノーベル化学賞についても解説!

イベントのおよそ2週間前に発表になったばかりのノーベル化学賞についても、「速報!ノーベル化学賞2025」と題してトークを行いました。2025年度の受賞研究は「金属有機構造体(MOF)の開発」です。MOFはたくさんのすき間をもつ多孔性物質で、さまざまなガスを吸着したり貯蔵したりすることができます。その特徴を生かして、とっても軽いガスボンベの開発や二酸化炭素の効率的な吸収などに大きく貢献しており、さらに汚染物質の除去や医療分野への応用も期待されている優れものです!

ちなみに未来館では毎年、「科学コミュニケーターと楽しむノーベル賞」というライブ配信イベントを実施しています。今年は10月6日から3日間にわたり、生理学・医学賞、物理学賞、化学賞の受賞者発表の瞬間をお届けしました。配信の中ではMOFはもちろん、科学コミュニケーターが注目している研究についても熱く語っていますので気になる方はぜひアーカイブをご覧ください!

火を使ったサイエンスショーも大人気!

さらに、イベントで行った数ある科学コミュニケータートークの中でも変わり種なのが、実験を交えたサイエンスショーです。シャボン玉や綿、アルコールランプなどを使った実験を通して、小さな粒である分子の変化を考えるというもの。シャボン玉に火を近づける実験では参加者のみなさんからもハラハラとした緊張感が伝わってきましたし、パンッ! という大きな爆発音に歓声があがる場面もありました。サイエンスショー終了後に声をかけてくださる親子もいて、小さなお子さんだけでなく大人の方にも“化学のおもしろさ”を伝えることができたのかなと大変うれしくなりました。

今回のイベントでは、7日間で1000名を超える参加者のみなさんと“化学交流”をすることができました! 私自身、このときばかりは科学コミュニケーターならぬ“化学”コミュニケーターとしてフロアに立っていたような気がします。このイベントが化学に触れられる機会になっていることを願いつつ、化学はいつでも私たちのすぐそばにあるので、”化学交流”のきっかけはいくらでも生まれうるとも思っています。

“化学のおもしろさ”をもっと知りたいと思った方は、未来館の展示フロアでこのカバンを持った私を探してみてください!

みなさまのご来館を心よりお待ちしております。

参考サイト:

公益社団法人 日本化学会ホームページ

https://www.chemistry.or.jp/news/1023-11.html

文部科学省 一家に一枚元素周期表