最近、「経済ニュース」の中に、

地質学で使われる言葉、「シェール」を毎日のように見かけます。

「シェールガス」というカタカナ語として、

みなさまの前に登場していますが、

あまり聞き慣れない言葉ではないでしょうか。

「シェール(shale)」は、日本語(漢字)で「頁岩(けつがん)」と書きます。

漢字にすると、少しは意味が推測できますでしょうか。

「シェール」は、「岩石の種類」の名前のひとつなのです。

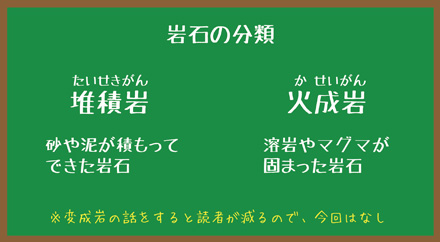

岩石の種類は、ざっくり言うと次の2種類に分けられます。

堆積岩(たいせきがん)

砂や泥などが積もって(堆積して)できた岩石

火成岩(かせいがん)

溶岩やマグマが固まった岩石

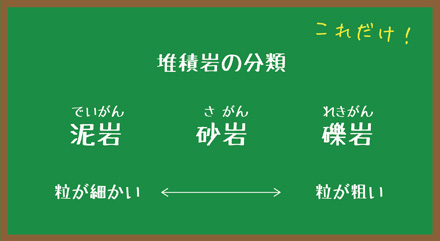

さらに堆積岩は、岩石を作っている粒の大きさで、

泥岩(でいがん)、砂岩(さがん)、礫岩(れきがん)に分けられます。

(泥岩は粒が細かく、礫岩は粒が粗い)

ここまでの分類は、授業や受験勉強でそんなのあったような…と

おぼろげに思い出す方もいるかもしれません。

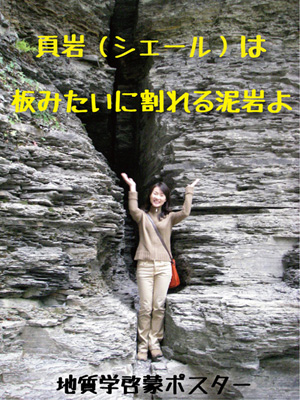

そして、今回話題の「頁岩(シェール)」は、

「泥岩」の中で、ある特徴を持ったもののことを示しています。

「頁岩」の「頁」は、「ページ」という意味です。

本のページのように薄い板状に割れる、

そんな特徴を持った泥岩を「頁岩(シェール)」と呼んでいるのです。

書道の「硯(すずり)」の原料として、この「頁岩」が使われることもあります。

また、化石好きの方は、奇妙な形をした化石が見つかる、

カナダの「バージェス頁岩(シェール)」

として名前を聞いたことがあるかもしれません。

わざわざ「シェール」と付けているように、

「シェールガス」は通常採取されている天然ガスと

とれる岩石が違います。

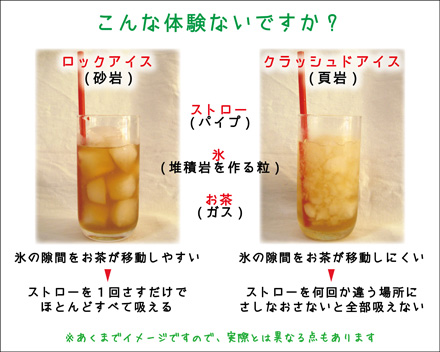

これまでは、主に「砂岩」で採掘されていました。

天然ガスは、堆積岩(地層)を作っている粒と粒の隙間に溜まっています。

ガスが隙間の中を比較的自由に移動することができる砂岩からは、

パイプをさすことで容易に吸い上げることができました。

それに比べ、隙間が小さいためにガスが移動しにくい頁岩(シェール)からは、

取り出すのにコストがかかりすぎました。

21世紀に入る頃から、地下にある頁岩(シェール)に割れ目を作り、

ガスを効率良く取り出す技術が確立しはじめたため、

新しいエネルギー源として話題になるようになりました。

「今話題のシェールガスは、頁岩という岩石中にあるガスのことだよ」

と、会話の中でキラリと光る(笑)科学知識をさりげなく披露してみてはいかがでしょうか。