皆さん、こんにちは。科学コミュニケーター綾塚です。

だいぶ秋が近づいてきましたが、まだまだ残暑が続きます。

ちゃんとごはん食べていますか?

お米、食べていますか?

スーパーや米屋に行けばたくさんの種類のお米を選ぶことができます。コシヒカリ、ひとめぼれ、あきたこまちなど昔から有名なものから、青天の霹靂(せいてんのへきれき)、富富富(ふふふ)、笑みの絆など、比較的最近登場した面白いネーミングのものもあります。

これらの品種が違うと例えば、食感や香り、病気への強さ、酢飯に合うといった料理との相性などが違ってきます。

一方で、こうした新しい種類のお米ができるまでにはたくさんの苦労がありました。2019年8月3日に日本科学未来館で行われたイベント「理想のお米への道案内。イネ遺伝子の地図づくり」にご登壇された矢野先生は、こうした新しい種類のお米をつくるための基礎を築かれた功績により、2019年度みどりの学術賞(※1)を受賞されました。

この記事では、あまり知られていないイネの研究の物語について、矢野先生のご功績をふりかえりながら書いていきます。

※1「みどりの学術賞」とは

内閣府ウェブサイト:https://www.cao.go.jp/midorisho/

(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 本部総括調整役

兼 農業情報研究センター 主席研究員)

イベントご登壇時のご様子。

最初はだれもやりたがらなかった研究

矢野先生がメンバーとして参加していた「イネゲノム研究プログラム」がスタートしたのは1991年のことでした。イネのからだの設計図であるイネゲノムの構造と機能を明らかにする目的で始められました。

からだの設計図全体のことをゲノム、ある特徴を決めるゲノムの一部のことを遺伝子と言います。例えば、イネが病気に強い特徴を持つためには、その特徴を決める遺伝子がゲノムに含まれている必要があります。

遺伝子は、ある特徴を決める、設計図の一部のこと。

当時はゲノムや遺伝子の機能と生き物の特徴との関係についての研究がやっと進み始めていた時期でした。まだまだ研究知識も研究機材も今ほど充実していなかった時代、本当に目標通りの研究結果が出るかどうか不安もあったそうです。

加えて、イネの研究は研究材料をそろえるのにも大変な労力と年月がかかりました。なぜなら、イネは1年に一度しか収穫できず、一度に育てることができる株の数には限りがあるからです。こうした背景もあり、当時はこの研究をやりたがる研究者は少なかったそうです。

「平成に入ってから30年間、ずっとやってきた研究がみどりの学術賞受賞という形で評価されたのは本当に嬉しかったです。加えて、協力してくださった多くの方に感謝しています」

イベント中、受賞のご感想をこのように話す矢野先生の脳裏には数えきれない苦労が頭をよぎったに違いありません。

ミスが許されない、遺伝子の地図の作成

矢野先生のチームが行ったご研究は、どこにどのような遺伝子があるのかを探しに行く際に必要な、いわば遺伝子の地図づくりです。

例えば、私たちが初めて行く場所にたどり着くためには、住所や目印となる建物を参考にしますよね。

フジテレビ湾岸スタジオの向かい側にあります

それでは、遺伝子を探しに行く際に必要、とはどういうことでしょうか。

2004年、イネゲノム塩基配列の完全解読が完了しました。塩基配列とは、それぞれ少しずつ形が違う4種類の分子(=塩基; アデニン(A), チミン(T), グアニン(G), シトシン(C))の並びのことです。

さて、ゲノム塩基配列がすべて解読されたといっても、例えば下のような配列からどのような情報を読み解けるでしょうか。

... gataagttgc ggaaaaacca acaaattagc aacaaatatg agtaaaactt gtatacatgt gtcttcttag cgatttaaaa atcaatgctg aaaataaatt acaataaaat taaaaatctc aagataatct ctaaaatgta gttttaaaat ttaaattttg attgcgactg ataagaaaaa aaaacaaatg atgggaggct atatcaactg tcaaactggc taatttagaa ...

目がチカチカしますね...。こうした塩基配列は、どこからどこまでがどのような情報を表しているか、という遺伝子情報がセットになって初めて意味を持ちます。こうした遺伝子情報を探しに行く際、区切りとなる目印があるとわかりやすくなります。研究現場での目印の付け方詳細についてはここでは省きますが、仮にイメージとして下のように目印をつけてみましょう。

... gataagtt<目印1>gc ggaaaaacca acaaattagc aacaaatatg agtaaaactt gtatacatgt gtcttcttag cga<目印2>tttaaaa atcaatgctg aaaataaatt acaataaaat taaaaat<目印3>ctc aagataatct ctaaaatgta gttttaaaat ttaaattttg attgcgactg ataagaaaaa aa<目印4>aacaaatg atgggaggct atatcaactg tcaaactggc taatttagaa ...

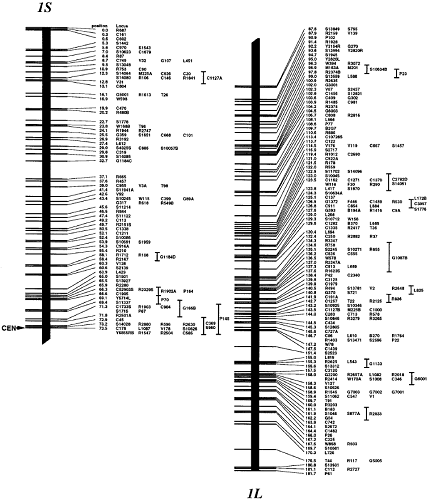

こうすると例えば、「病気に強くなる遺伝子は、目印1と目印3の間にありそうだ」や、「イネの背丈を短くする遺伝子は、目印3と目印4の間にありそうだ」というように、目印をもとに遺伝子の場所を少しずつ特定していくことができます。矢野先生の研究ではなんと、2000をこえる目印をつけた地図の作成に成功しました。

それぞれの横線が目印(=マーカー)をあらわす。

(下記論文より一部引用)

A High-Density Rice Genetic Linkage Map with

2275 Markers Using a Single F2 Population

Yoshiaki Harushima et al.

雑誌名:Genetics

発行年:1998年

さて、ではこうした遺伝子の地図がもし間違いだらけだったらどうなるでしょうか。間違った地図では私たちも目的地にたどり着けないのと同じように、研究者も迷ってしまいます。

そこで、矢野先生のチームでは、3か月に1度は遺伝子の地図の確認作業をしていたそうです。

「何度チェックしたとしても、違う人がチェックすると見逃したミスがまた出てくる。この作業はつらかったです」

と矢野先生は振り返ります。

しかし、このような苦労も惜しまず続けたことにより、「世界で最も精密な遺伝子の地図(※2)」を完成させることができたのです。

※2:厳密には、ここでの「遺伝子の地図」は「イネの制限酵素断片長多型(RFLP)連鎖地図」を指します。

これからの時代、どのようなイネが必要か?

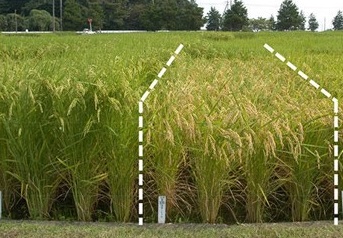

これまで紹介した遺伝子の地図により、その後多くの遺伝子が見つかりました。たとえば、イネの出穂期(しゅっすいき:花が咲く時期)を決める遺伝子を見つけたことで、イネの収穫期を比較的簡単に変えることができるようになりました。

2000株を超すイネの中から、早く出穂したものを選ぶ。

イネの出穂期を決める遺伝子の研究を活かした品種。

食味などその他の特徴はミルキークイーンと似ているが、

ミルキーサマーは早く出穂し、早く実る。

出穂期以外にも、食味や病気への抵抗性、機能性など、さまざまな特徴を決める遺伝子について研究が今も進んでいます。

どの遺伝子の研究も魅力的なお米をつくるためには必要な研究ですが、矢野先生はこれからの気候変動もふまえた研究も重要になると考えています。

「たとえば、地球温暖化により気温が上がると、熱帯地域の虫が日本でも越冬できるようになり、新しい虫害が出る可能性があります。市場を考えたイネづくりも大事ですが、安定的に生産できるイネづくりも大切です」

中国や東南アジアから風に乗ってやってくるイネ害虫の一種。

イネから栄養分を吸汁する。大繁殖すると大きな被害が出る。

現在の日本の気候では越冬できないが、

地球温暖化が進むと越冬する可能性がある。

(写真提供:農研機構 松村正哉 氏)

イネ伝いに数を増やし、スポット的にイネを枯らす。

写真は2005年9月、福岡県のある田んぼの様子。

今年は九州地方で多数の被害が報告されている。

(写真提供:農研機構 松村正哉 氏)

このように気候変動への対策を考える矢野先生には、今でも忘れられない光景があります。

「ある地域に行ったとき、収穫期のイネなのに穂がピンと立っていたのです。それは本当に怖い光景でした」

1993年、全国的な冷害によって深刻な米不足に陥ったことがありました。ふつう、収穫期になると米の重さによってイネはこうべを垂れますが、冷害によってほとんど実らず、イネはまっすぐに伸びたままだったのです。

「新しい種類のイネをつくるには今でも10年前後の年月がかかります。被害が出始めてから新しいイネづくりに取り掛かっても遅いのです。今すぐにでも始めることが大切です」

ただ、イネの遺伝子についてはまだまだわかっていないことも多くあります。

「たとえば虫への抵抗性に関する遺伝子はとても複雑で、それがまだどのように働いているかわかっていません。また、原種に近いイネに有用な遺伝子がふと見つかることもあります。今後も、新しい解析方法の開発や、既成概念にとらわれずに遺伝子を探す研究などに取り組んでいきたいと考えています」

より良いイネを求め、常に10年後を見据えながら、矢野先生の挑戦はまだまだ続きます。

終わりに

いかがでしたでしょうか。ふだん私たちが食べるお米は、多くの研究者や育種家、農家の苦労の結晶です。この話を知ってからはきっと、また違った味わいが出てくるのではないでしょうか。

また、スーパーや米販売店に行ったとき、ふだん見ない種類のお米があるな、と思ったときにはぜひ手に取ってみてください。食感や味など多くの違いがあることを楽しめると思います。

お米って、とっても面白い!

優しく見守る矢野先生(左)

イベントのワンシーン