みなさんは、「AIと暮らす未来」を想像したことがありますか?

未来館では、2025年2月5日(水)から5月12日(月)まで、AIに触れながら「自分とAIとの関わり方」を考える企画、Mirai can NOW(ミライキャンナウ)第9弾「AIとえがく?わたしスタイル in 20XX」 を開催中です。

このイベントでは、AIを体験できるアプリに触れることで、「自分らしいAIとの付き合い方」を考えてもらうきっかけを提供しています。

【会場で体験できるアプリはこちら】

・AIにお悩み相談

・AIでオリジナルキャラクターをつくろう

・AIで自分のキャッチコピーを作ろう

・10年後の暮らしをスナップ写真にしよう

その関連イベントとして、4月20日(日)には、雑談AIの研究者・名古屋大学の東中竜一郎先生をお迎えし、トークイベント「雑談でえがく?パートナーAIとの暮らし」を開催します。

「AIがパートナーなんて、SFの世界の話でしょ?」

……実は、私もそう思っていました。

でも、最近の対話型AIの進化を見ていると、「案外、そんなに遠くない未来なのかも?」と思うようになりました。

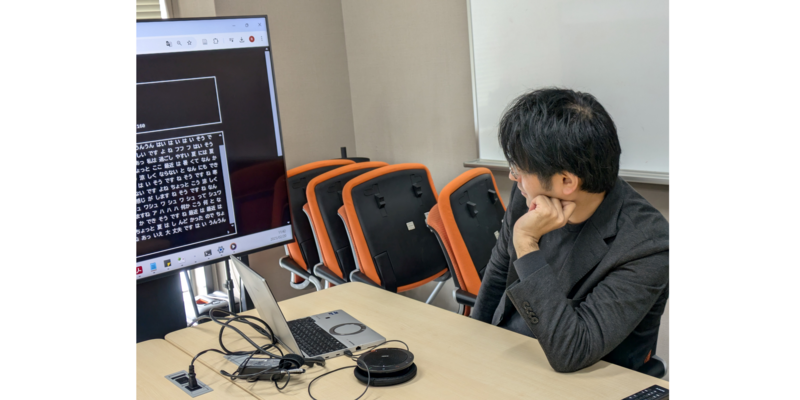

今回は、イベントの打ち合わせを兼ねて、名古屋大学にある東中先生の研究室を訪ねてきました。

そして、そこで待っていたのは、まさに未来を感じる体験でした!

J-Moshi恐るべし

結論から言うと、J-Moshiがすごいです。

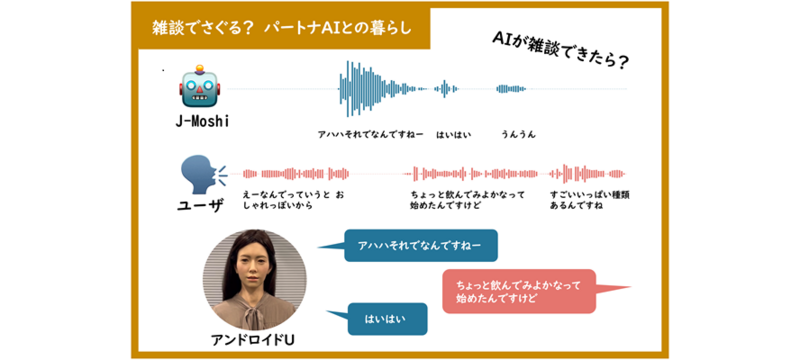

J-Moshiとは、東中研究室 が1月24日に発表したばかりの「同時双方向対話モデル」です。詳しいことはイベントでぜひ聞いてほしいのですが、J-Moshiは音声を使って、まるで人間のように自然な会話することができます。 これまでのAIは、インタビューや電話のように、こちらが話し終えるのを待ってから返事をするスタイルが一般的でした。ところがJ-Moshiは、話している最中にも「うんうん」「はいはい」と相槌を打ち、さらには「アハハ」と笑いながら言葉をかぶせてきます。

まさに人と会話しているようなテンポ。

「もうちょっと聞いてから話してよ」と思わずツッコミたくなるくらい自然で、それだけに驚きました。まさかAIにそんな感情を抱く日が来るとは……!

そして、さらに驚いたのは、同じ単語でも文脈によって声のトーンや言い方が変わること。今まで「無機質で冷たい」と感じていたAIとの雑談が、こんなにも自然に感じられるなんて……。

東中先生がJ-Moshiとリラックスして話しているところや、時には話がうまくかみ合わないところなど、未来の人とAIの関係を見ているようで、わくわくしました。

そして、東中先生からは、「イベントまでにもっと改良したい」「アンドロイドと接続してみたい」と、さらに意欲的なお言葉をいただきました。

その言葉通り、イベントでは、名古屋大学の小川浩平先生のご協力のもと、女性型アンドロイド「U(ユー)」とJ-Moshiをつなぎ、実際に会話のデモンストレーションすると、後日連絡がありました!

人間のように雑談できるAIと、人間のような外見をもつロボット。その2つが合わさったとき、私たちはAIとどう向き合うようになるのでしょうか?

想像がふくらむパートナーAI像

「もしかしたら将来、AIが普通に人間と同じような姿で、同じように会話できるようになるのでは?」

そう思った瞬間、いろいろな想像がふくらんできました。

パートナーAIと会話しながら家事や仕事するって、どんな感じなんだろう?

パートナーAIが、自分以外の人とも関わりをもったら?

みんなを楽しませるために、パートナーAIがウソをつくのはアリなの?

そもそも、パートナーAIって、どんな存在なんだろう?

疑問が次々に浮かび、話したいことが山ほど出てきました。

4月20日のトークイベントでは、そんな疑問や期待を、東中先生にぶつけてみたいと思います。

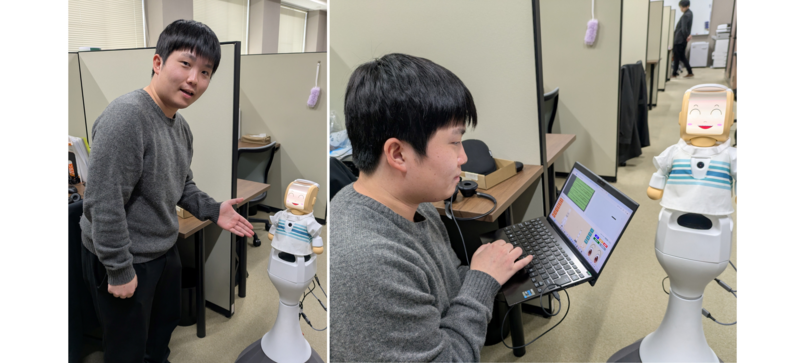

ちなみに、東中先生の研究室でもうひとつ印象に残ったのが移動型ロボット「Teleco」です。

ちょうど作業中だった大学院生の望月さんに紹介していただきました。

Telecoは、移動しながら会話もできるロボットです。

昨年度末、望月さんはこのTelecoに大阪の水族館でガイドをさせる実証実験(名古屋大学と国立大学法人大阪大学、株式会社サイバーエージェント、株式会社海遊館との共同研究)を行いました。

展示水槽の前で、お客さんからの、「この魚、なんて名前?」「あれは何?」といった質問にTelecoが答えるという取り組みで、未来感あふれる、新しい展示体験を来場者に提供していたそうです。

そんなことができるなんてすごい!と思う一方で、科学館で人に向き合って解説している自分としては、「じゃあ、人間がやる意味って何だろう?」と、ちょっとドキッとしたのも正直なところです。

とはいえ、実際の社会実装にはまだまだ課題もあるとのこと。

たとえば、お客さんが何を指しているのかを正確に認識する力や、移動しながら安全にガイドできるセンサー技術などもレベルアップが必要で、乗り越える壁は多いそうです。

そう考えると、「パートナーAIが社会に浸透するとき、その姿はどんな形になっているんだろう?」という新たな疑問がわいてきました。

Telecoのような自立移動型のロボット?モニター越しに話しかけてくるキャラクターAI?

それともSF映画「Her/世界でひとつの彼女」のように、音声だけの存在?

あるいは映画「エクス・マキナ」のように、人間そっくりのアンドロイドが、人知れず社会に存在している未来?

あなたのえがくAIと暮らしは?

もしも「パートナーAI」ができたとしたら……。私たちの暮らしは今と違ったものになるのでしょうか。

実際にAIを使ってみると、「こんな付き合い方もアリかも」と感じることがあるかもしれません。まだ使ったことがないという方は、ぜひ「AIとえがく?わたしスタイル in 20XX」の会場で体験してみてください。

また、他の人が思い描いた「未来のAIとの関係」をのぞいてみるのも面白いはず。展示では、来場者が考えた「10年後のAIとのかかわり方」をスナップ写真で紹介しています。さまざまな視点から、「AIと暮らす未来」を一緒に想像してみましょう。

そして、4月20日のトークイベントでは、東中先生とともに、いろいろな「パートナーAIとの暮らし方」について考える時間もあります。

あなたの考える未来のかたち、ぜひ聞かせてください!