「研究者に聞く、来館者からのリアルな質問集」 シリーズもついに3本目(後編)となりました。

後編では産業技術総合研究所 (以下産総研) の宮川歩夢さんにお話をうかがいました。

「研究者に聞く、来館者からのリアルな質問集」 シリーズについて詳しく知りたい方は下記よりご覧ください。

前編はこちら

「研究者に聞く、来館者からのリアルな質問集 in 地球深部探査船 「ちきゅう」 前編」

https://blog.miraikan.jst.go.jp/articles/20250305-in.html

中編はこちら

「研究者に聞く、来館者からのリアルな質問集 in 地球深部探査船 「ちきゅう」 中編」

https://blog.miraikan.jst.go.jp/articles/20250414jtrackvol4.html

宮川さんはふとしたときに、「困ってることない?」「調子はどうですか?」など優しく声をかけてくれる、気遣い名人です。

もし上司にしたい人ランキングがあったら、絶対に上位ランカーです。

今回、宮川さんが行うコアサンプルを用いた実験に同行させてもらいました。

本ブログの後半では、そのときのエピソードを交えつつ紹介しています。ぜひ最後まで画面をスクロールしてご覧ください!

まずは来館者からのこの質問。現在どんな研究をされているのか聞いてみました。

「地震のほしをさぐる」を詳しく知りたい方はこちらから

「地震のほしをさぐる」

https://www.miraikan.jst.go.jp/events/202408013535.html

宮川さん:ふだんは産総研(産業技術総合研究所)という国の研究所で 「地質」 の研究を行っています。一番の仕事は地球物理に関する研究で、物理学的な手法を使って地質の構造や成り立ちを探っています。

ー物理学的な手法というのはどんな方法ですか?

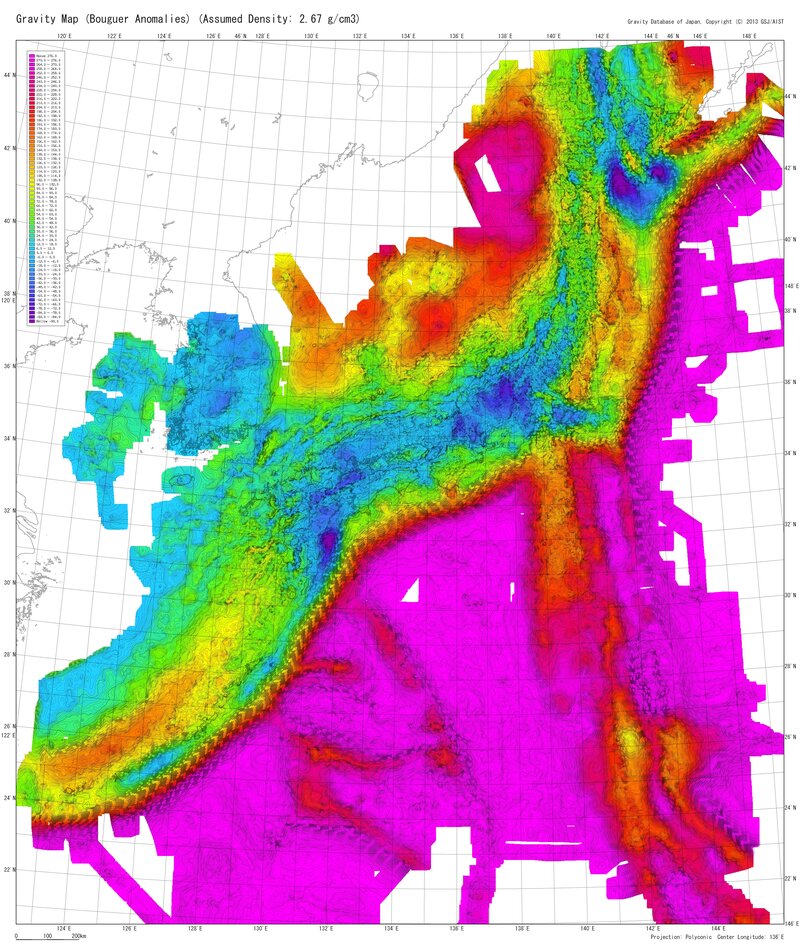

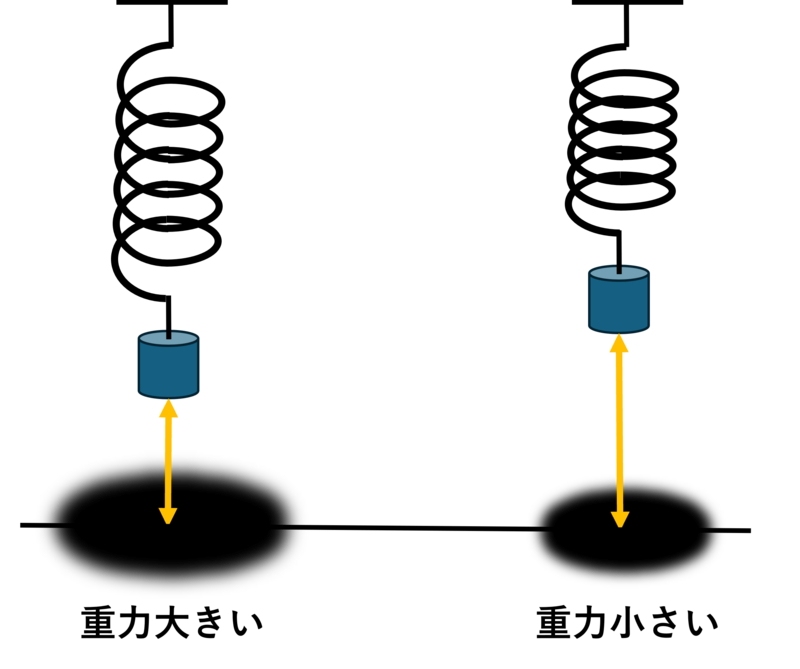

宮川さん:物理学的な手法の1つに、重力探査が挙げられます。私たちが地球上で歩いたり座ったりできるのは重力が働いているからです。しかし、地球上どこでも “同じ” 重力がかかっているわけではありません。なぜなら、重力と直接的に関係する万有引力が場所によって違うからです。万有引力とは物と物が引き合う力であり、引き合う物の質量と距離によって決まります。地球の中を調べてみると、いろいろな密度、いろいろな大きさの物が分布しています。地下の物質の質量が異なることで万有引力に差がうまれ、地表では場所ごとに異なる重力を示します。私はこのような重力の差を地図で表した 「重力図」 を作成しているんです。

なるほど! 重力の違いを表した地図ですね。

―実際にどのように重力を測定するのですか?

宮川さん:ばねにおもりがついている装置をかついで山などを調査します。調査した地点の重力が大きい場合は、地面がおもりを引っ張るため、ばねが伸びます。これを利用することで、あらゆる地点での重力の大きさがわかります。地下に金鉱脈や、重たい岩石が地表にあがってきた活断層があると、重力が大きくなります。将来的には、この 「重力地図」 を見ただけで、地下の異常を知る手がかりになればと思います。

―では、JTRACKではどんな研究をするのですか?

宮川さん:地下にある岩石の物理的な性質が地震にどのくらい影響を与えたのかを調べています。 「ちきゅう」 の船上では、採取した岩石の重さを測ったり、地震の波がどれくらい伝わりやすいか、熱や電気がどれくらい通りやすいかなどを調べたりしています。

「ちきゅう」 での実験は、ふだんの研究室では行ったことがないと語る宮川さん。「ちきゅう」 に乗船してからコアサンプルの密度や伝わる地震波の速度がどのくらいなのかなど、岩石の物理的特性を測定する実験機器の実験操作の仕方を教わるのだとか。船の中とはいえ、たくさん実験機器があります。これらの機器操作の方法を覚えるだけで乗船期間が終わってしまいそうです……。実験結果を考察することも含めると乗船中は大忙しですね。

~小休憩~

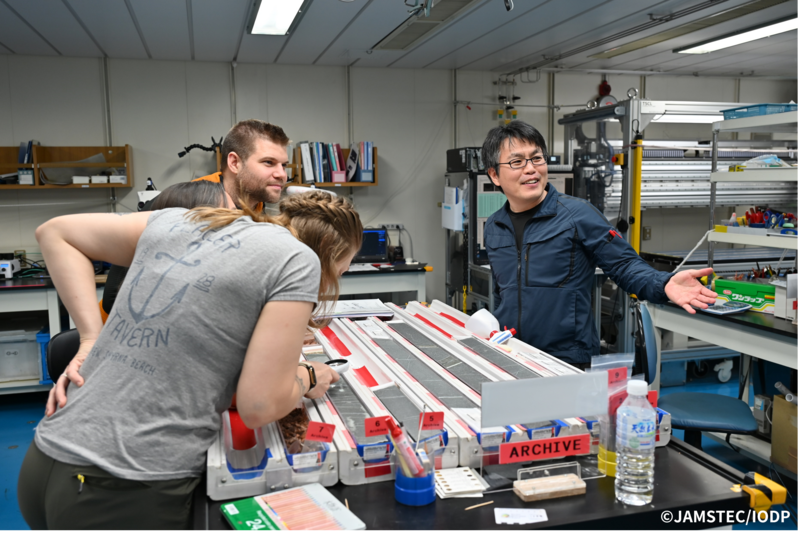

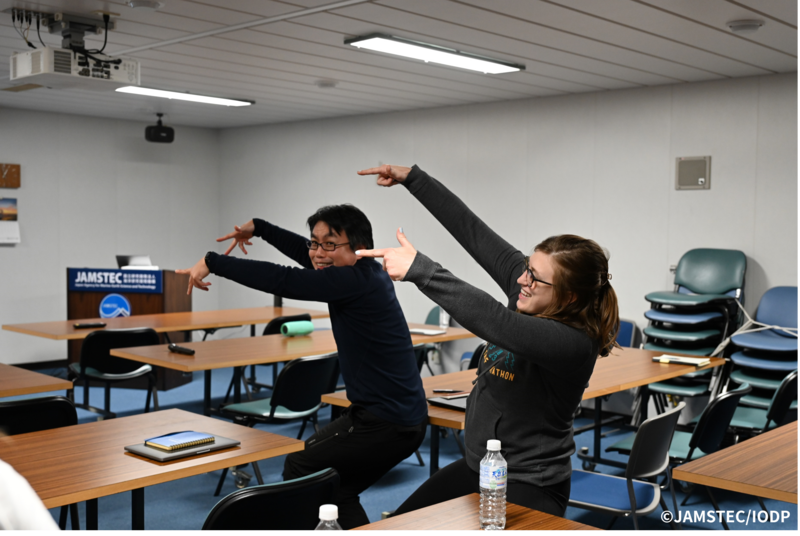

「ちきゅう」船上での宮川さんのノリノリのヒトコマを紹介します! 一緒に乗船している研究者との2ショットです。この日は全体のミーティングがあり、疲れているのにも関わらず、このポーズ!

オンとオフがしっかりしている。こんな大人になりたい。

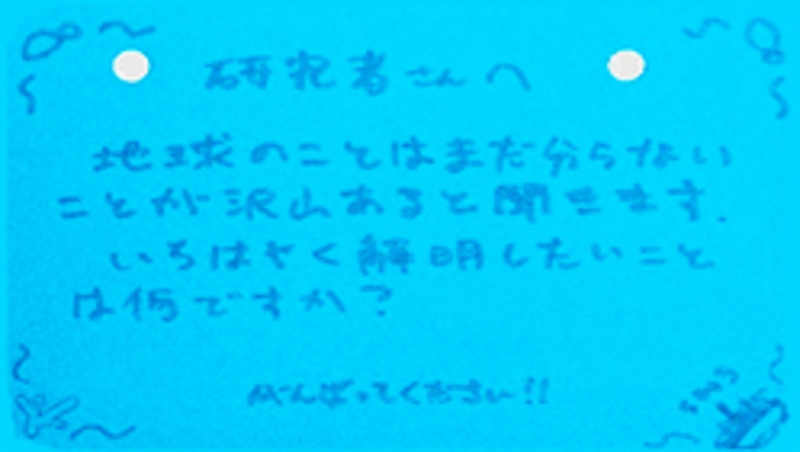

さて、こんな質問もきていました! 宮川さんお願いします!

宮川さん: “地震の規模” がどのように決まるのか、に非常に興味を持っています。もし最大規模の地震を予測することができれば、それに備えて準備ができます。そのためには、常に動き続けている地球を長い時間のスケールで捉えることが重要です。

そこで注目するのは、「地質構造」 です。

「地質構造」 は、断層の位置、海底の斜面の形状、地層の傾きや形成の仕方など、地球が何万年、何千万年、あるいは何億年もかけて積み重ねてきた歴史そのものです。過去には、マグニチュード9のような大規模な地震を経験した 「地質」 もあれば、一度もその規模の地震を経験していない 「地質」 もあります。

このような 「地質」 の記録を詳しく調べることで、“地震の規模” がどのように決まるのかを明らかにしたいと思っています。

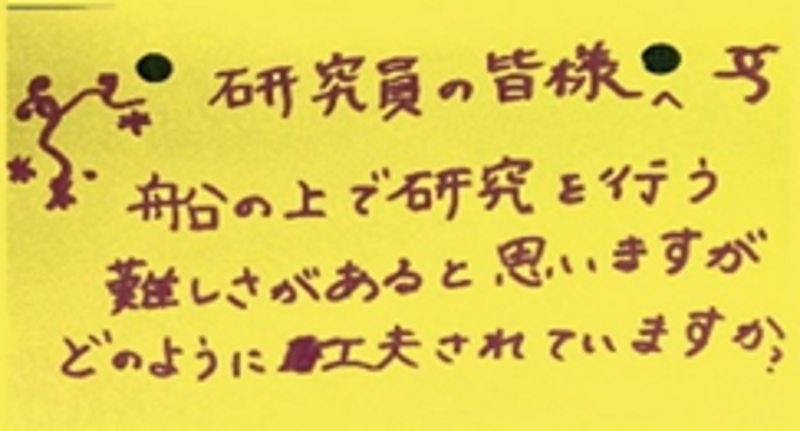

地震の規模がどのように決まるのか、 「地質」 にもとづいたアプローチで研究を行っている宮川さんにこんな質問がきていました。

宮川さん:ちょうどよかった! それなら、コアサンプル(掘削した岩石や堆積物の柱状の地質試料)の実験に同行しますか?この実験は、2か月にわたる航海で連続して行ってきた実験の最後を飾るものなんですよ。

いいのですか? ぜひお願いします!!!

宮川さんから不意にうれしいご提案をいただきました。宮川さんが行ってきたコアサンプルの実験は、コアサンプルの物理的な特性を調べるものですが、ここは船上であるということで、なかなか体験できるものではありません。そもそも船上で実験ができるものなのでしょうか……。

ということで宮川さんの実験に同行させていただくことに。時間は朝の4:30。こんなに貴重な機会、もう二度と出会えない。眠いなんて言っている場合ではない。目をこすりながら実験室へ向かう。

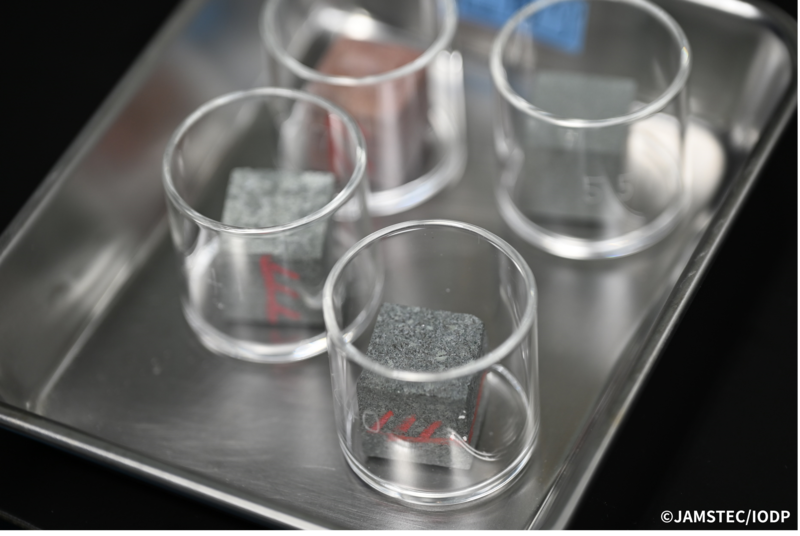

宮川さん:まずは、採取されたコアサンプルから1辺約2cmの岩石をとりだします。

(なんか、サイコロみたいでかわいい……)

そんな悠長なことを思ってはいけない、ここは実験室だ。しっかり聞かねば。

宮川さん:コアサンプルから岩石カッターを使って切り出すのは、けっこう大変ですよ!

次にこの岩石の質量を測定します。海底から採取されてすぐの岩石の中には水が含まれているので、まずはその状態で岩石の質量を測ります。その後、温めて水を蒸発させた状態でもう一度、質量を測定します。

そうすることで岩石の中にどのくらいの量の水が含まれていたかがわかります。今回はすでに岩石内の水を蒸発させてある試料の質量を測定します。

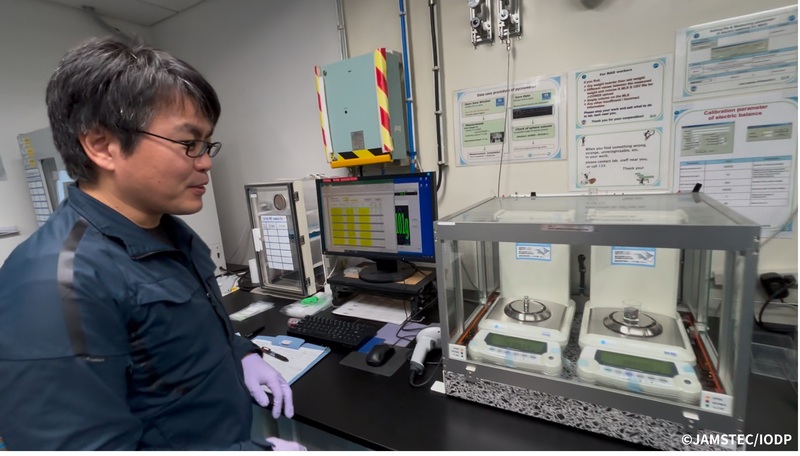

ん? 写真を見てみると電子天秤が2つあります。質量を測定するとき、電子天秤は1つで良いのでは? 自分の体重測るのに、体重計2個も必要ないですし……(体重計は1個あっても見たくはない。)

宮川さん:2つあるのは、ここが船の上の実験室だからです。いくら 「ちきゅう」 が揺れない船だといっても多少は揺れます。その環境で正確に質量を測定するには、工夫が必要です。この電子天秤は、常に片方の天秤で質量がわかっているものを測定することで、正確な値を出してくれます。

船上という特殊な環境の中で使用する電子天秤なので、もう少し深堀りして説明します。

船上だと常にゆらゆら動いているので、天秤の数値が常に変動します。そこで1つの天秤には“基準”となるおもりを置き、もう片方の天秤に量りたい物を置きます。測定ボタンを押すと、コンピューターが自動的に、船の揺れによる重量の変化を時間ごとに記録し、重量のばらつきを“補正”してくれるというのです。

電子天秤に物をのせると、普通はすぐに重量がわかりますが、計測とコンピューターによる“補正”には時間がかかります。実際、船の上では重量がわかるまで45秒くらいかかっていました。質量を測定するだけで大変です。

宮川さん「船でおいしいケーキを作るのは大変そうですね。お砂糖の量を正確に量るとか」

……なんてユーモアのある返しなんだ。

日常生活と科学を結びつける最適の例だ。科学コミュニケーターとして見習わねば。

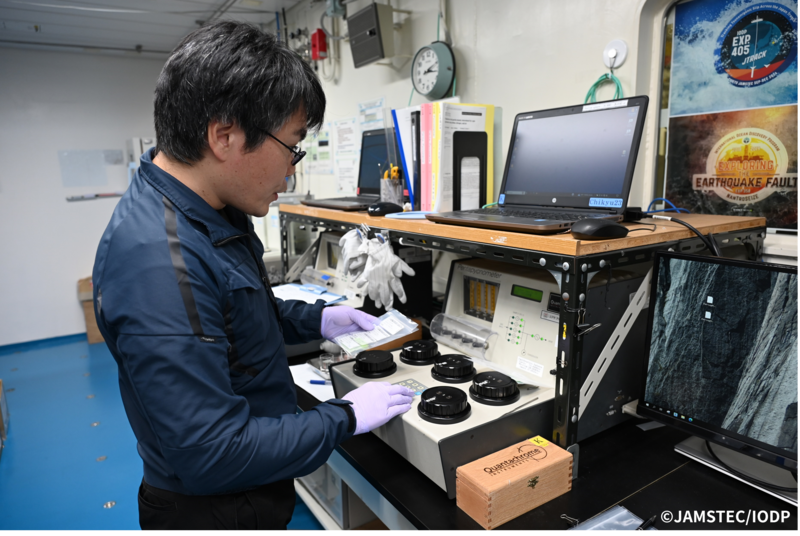

宮川さん:次は体積を測定します。質量がすでにわかっているので、体積がわかれば結果的に密度が計算でわかります。今回お見せしたのは、あくまで実験の一例ですが、このような一連の作業を通じてコアサンプルの物理的な性質を測定しています。

宮川さんが取り組んでいたJTRACKで採取されたコアサンプルの最後の実験も1時間くらいかけ、大きなトラブル等なく、無事に終了しました。

宮川さん「2か月間、この実験を繰り返しやっていたので、感慨深いものがありますね。」

少しさびしげな表情の宮川さん、ついにこのJTRACKによる航海も終わりが近づいていることを感じさせる瞬間でした。

本シリーズブログでは、3人の研究者に取材をしてきました。3人に共通していたのは、「心から研究を楽しんでいる」ということです。地震という地球が引き起こす現象について、謎を解明したいという科学的な探究心や実験結果に対する期待感がひしひしと伝わってきました。どの研究者も真剣かつ楽しく研究に取り組んでいる姿を見て、研究の最前線で「科学」が一歩また一歩と更新されていくような熱い空気感を感じました。

また今回、未来館の来館者からいただいた研究者への質問を活用し、取材を行いました。この質問の中には、研究者をうならせる鋭い質問や他の人も気になっている質問も多く見受けられました。質問を寄せてくださった来館者の皆様、本当にありがとうございました。

科学コミュニケーターという仕事は、研究者と市民を“つなぐ”役目があると思っています。今回のように質問やメッセージなどの市民の声を研究現場に届け、それらに対する研究者からのレスポンスを市民にお戻しすることで、双方の“架け橋”になれることを実感しました。科学の魅力をこれまで以上に広めていきます!

「研究者に聞く、来館者からのリアルな質問集」 シリーズもこれにて終幕です。

未来館における今後のJTRACKのアウトリーチ活動にも乞うご期待!

【協力】 産業技術総合研究所

【参考】

・JTRACK関連ブログvol.1 あの日、一体何が起こったのか。~トークイベント「みんなで深堀り! 東北沖『ちきゅう』ミッション~あなたの声が原動力に」

https://blog.miraikan.jst.go.jp/articles/20241202post-536.html

・JTRACK関連ブログvol.2 あの日、一体何が起こったのか。~トークイベント「若き研究者たちの挑戦 ~JTRACKの次を見据えて」

https://blog.miraikan.jst.go.jp/articles/20250210-jtrack.html

・JTRACK関連ブログvol.3 あの日、一体何が起こったのか。~トークイベント「若き研究者たちの挑戦 ~JTRACKの次を見据えて」

https://blog.miraikan.jst.go.jp/articles/20250305-in.html

・JTRACK関連ブログvol.4 あの日、一体何が起こったのか。~トークイベント「若き研究者たちの挑戦 ~JTRACKの次を見据えて」

https://blog.miraikan.jst.go.jp/articles/20250414jtrackvol4.html

・東北地方太平洋沖地震後の時空間変化を捉える(JTRACK)

https://www.jamstec.go.jp/chikyu/j/exp405/index.html

・重力図(ブーゲー異常図)

https://www.gsj.jp/Map/JP/geophysics.html