皆さん、こんにちは!

科学コミュニケーターの倉田祥徳です。

2024年9月6日より東北沖で行われた大規模な科学掘削プロジェクト「JTRACK」のアウトリーチオフィサー (JTRACKの活動を多くの方に伝える仕事の担当者) として、12月3日より18日間、地球深部探査船「ちきゅう」に乗船してきました。

JTRACKについて詳しく知りたい方はこちらのブログから

あの日、一体何が起こったのか。~トークイベント「みんなで深堀り! 東北沖『ちきゅう』ミッション~あなたの声が原動力に」

https://blog.miraikan.jst.go.jp/articles/20241202post-536.html

「ちきゅう」にはさまざまな分野の研究者が数多く乗船しており、異なるアプローチで最先端の地震研究に取り組んでいます。この科学コミュニケーターブログを通じて、地震研究がどのように進められているのか、現場で活躍する研究者たちの熱い想いや取り組みを皆さまにお届けしたいと思います。少し長いですが、通勤中のおともに、またはカフェで一息つきながら、お楽しみください。

今回のブログでは、「ちきゅう」に乗船している研究者の “卵” 、大学院生3名の方にお話を聞いてきました。どのような経緯で「ちきゅう」に乗船することになったのか、船上でどのような研究に取り組んでいるのか、そして「ちきゅう」で感じたことなどを詳しく語っていただきました。

小さな化石から地層の年代を探れ!

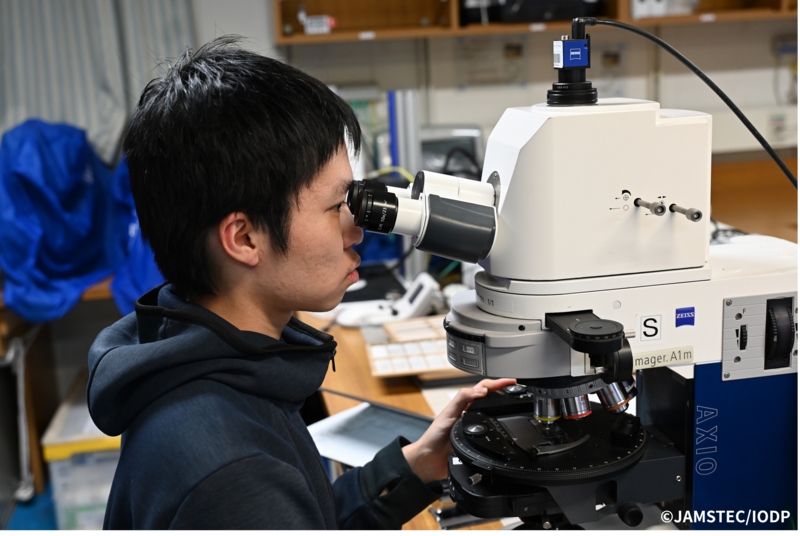

1人目は山形大学大学院博士課程1年の萩野穣さんです。気さくでとても話しやすい方で、研究への熱い想いやJTRACKに参加した経緯について、丁寧に語ってくださいました。

まずは、研究内容について深掘りしていきます。現在どんな研究をされているのでしょうか。

萩野さん :

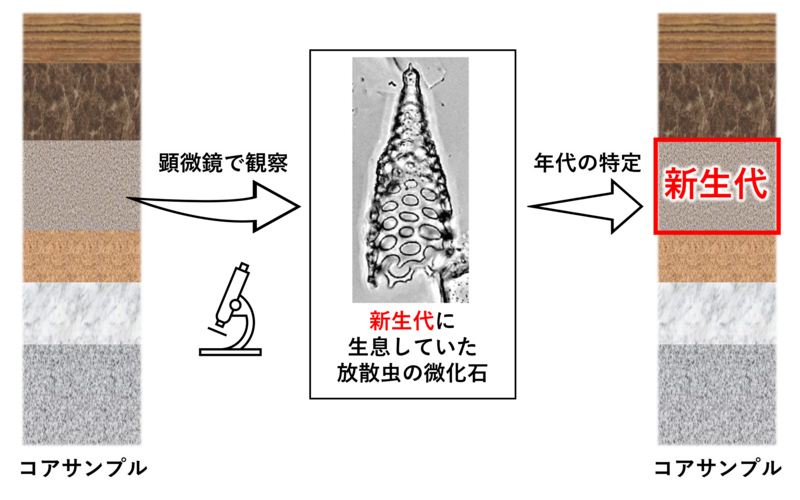

海に住んでいるプランクトンのうち、放散虫と呼ばれる小さな生き物たちの化石 (微化石) を扱っています。放散虫にはたくさんの種があり、特定の “年代” にしか生息していない種も多いため、放散虫が見つかった場所 (地層) がいつできたのか、その “年代” を推定することができます。

放散虫の研究は、その生息年代から大きく2つにわけられます。恐竜が絶滅したあとの「新生代」に生きていた放散虫を対象とするものと、恐竜が絶滅する前の「中生代・古生代」に生きていた放散虫を対象とするものです。私は、特に「新生代」の放散虫を対象にしています。

1mmをさらに10分の1にした100μmほどの小さい生き物の化石が、地層の年代を決める “目印”になるとは驚きです ! しかもこんなに種類が多いとは ……。

また、JTRACKでは東北地方太平洋沖地震で動いた断層を含む地層を掘削し、海底から試料 (コアサンプル) を採取してきました。このコアサンプルを処理して、顕微鏡で観察してみると新生代の放散虫の化石が多く含まれていることがあります。

萩野さんは、コアサンプルのどの部分がいつの “年代” なのかを決めることがJTRACKでのお仕事だと語ってくれました。

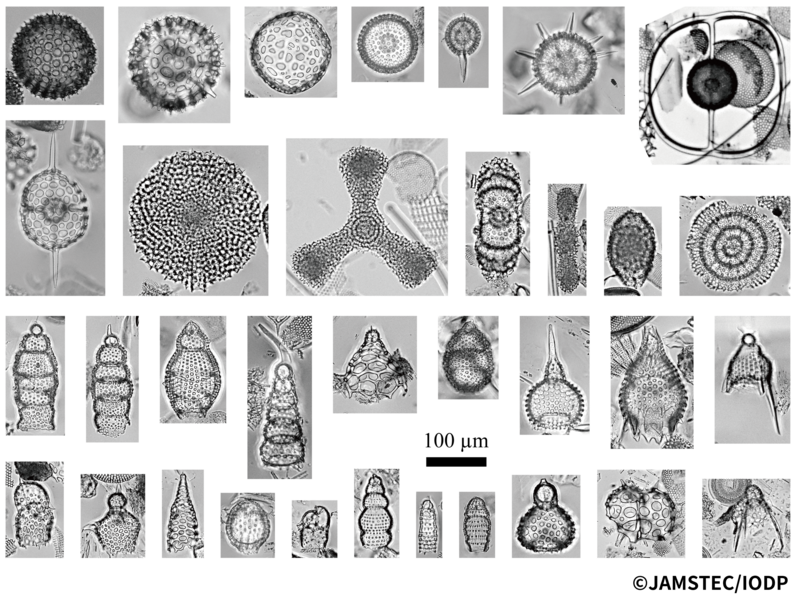

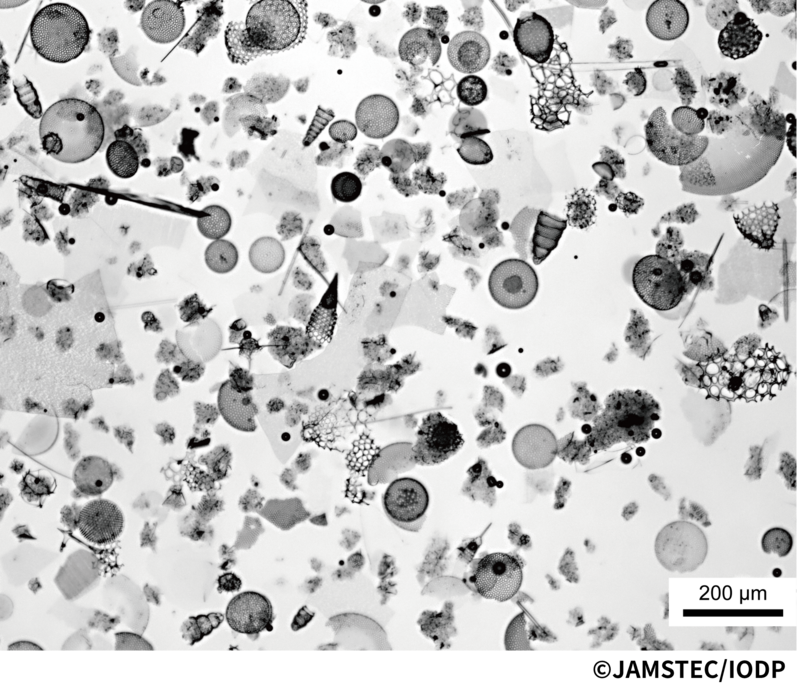

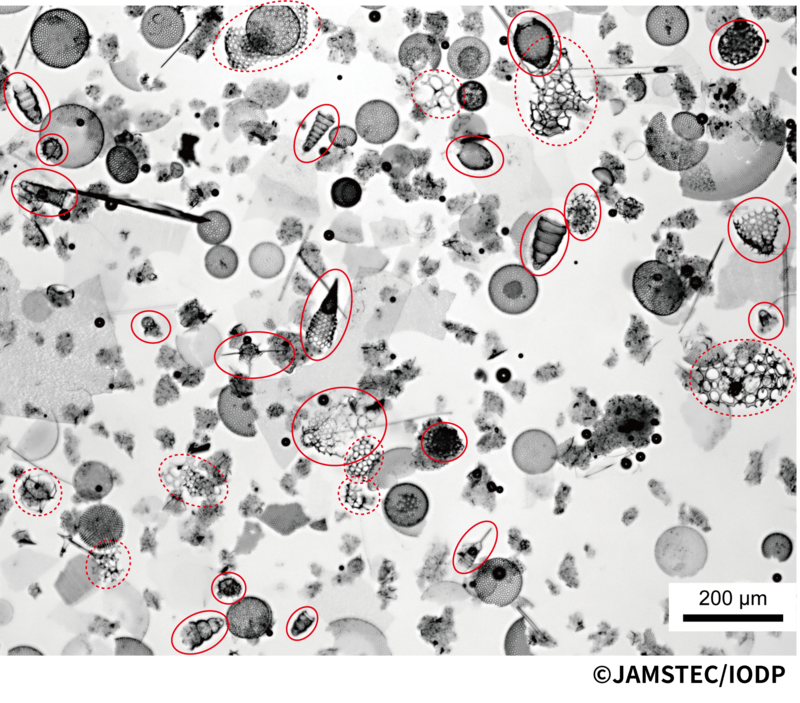

さて、下の図は萩野さんが実際に見ていた顕微鏡の写真です。みなさんはこの写真の中から放散虫を何匹探せますか?

正解は……

放散虫は29匹でした。ほかにも、植物プランクトンの珪藻や珪質鞭毛藻、海綿骨片(海に住むカイメンという生き物の仲間の骨格のかけら)の化石なども確認できるそうです。

皆さんは正解できたでしょうか。

どれだけ大変な研究なのかがわかりますね……。

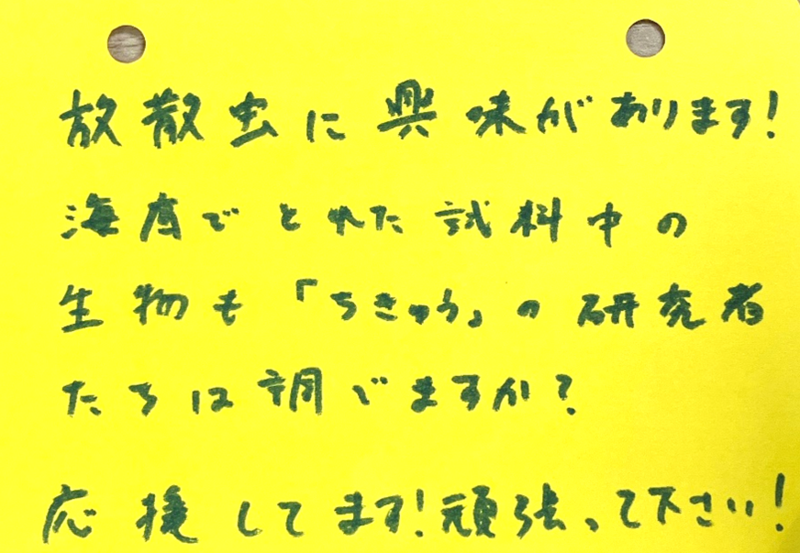

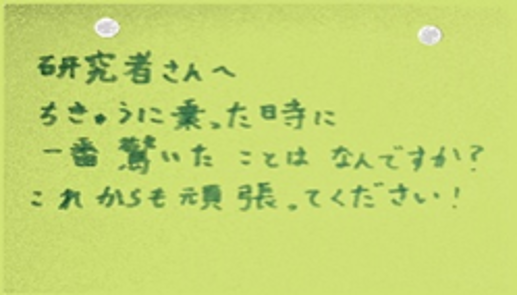

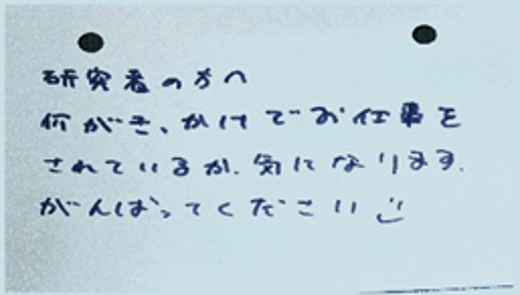

さて、そんな放散虫マスターの萩野さんに、未来館の来館者からとっておきの質問が来ていました。この夏に開催した期間限定企画「地震のほしをさぐる:https://www.miraikan.jst.go.jp/events/202408013535.html」の会場で、来館者がメッセージカードに書いてくれたものです。

萩野さん:

ぜひ書いてくれた方とお話したいですね (笑) 。結論から言うと、JTRACKでは海底でとれた試料中の 「生物」 を調べています。調べる対象も大きくわけると2つ分野があると思います。私のように、コアサンプルの地質年代を特定するために「昔、生きていた生物」である化石を調べる研究者のほかに、水深の深い場所に生息する「今、生きている生物 」、特に微生物を対象に研究している研究者もいます。

ぜひ放散虫に興味がある方は、萩野さんまで (笑)

また、萩野さんは東北地方に暮らしているからこそ、このJTRACKに大きく貢献したいとおっしゃっており、JTRACKに懸ける想いがひしひしと伝わってきました。

大昔に記録された磁石の力をたどれ!

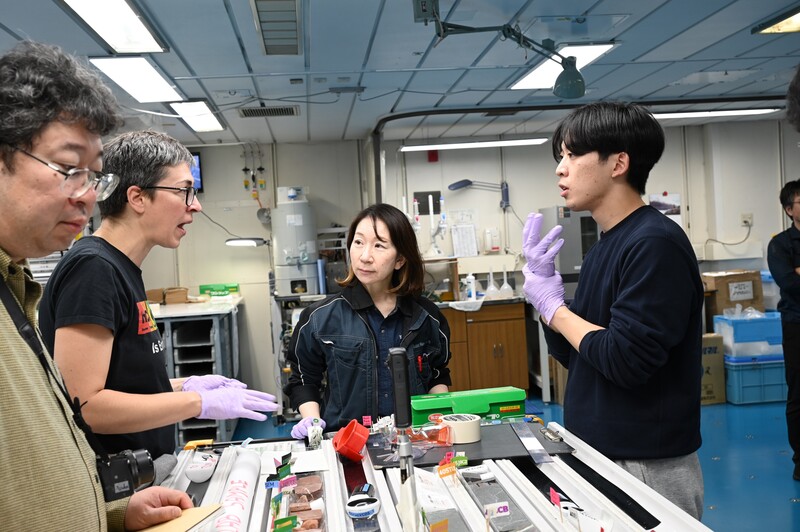

若き研究者の2人目は高知大学大学院博士課程1年の内田泰蔵さんです。内田さんのまわりはいつも活気にあふれ、ムードメーカー的な存在です。

そんな内田さんに現在の研究内容をうかがいました。

内田さん:

地震を代表とする断層運動に関連する岩石の特徴について研究しています。特に岩石の「熱履歴」に注目して、過去にどういった地震が起きたのかを調べています。

「熱履歴」というキーワードが出てきました。「熱履歴」とはいったい何か、聞いてみました。

内田さん:

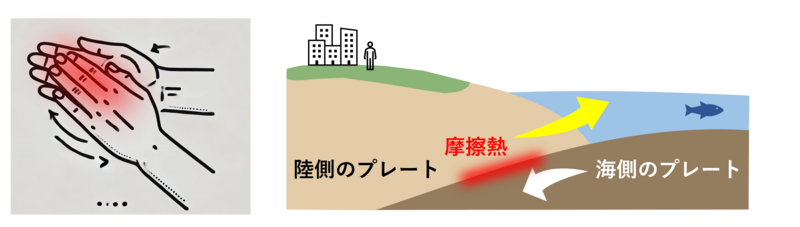

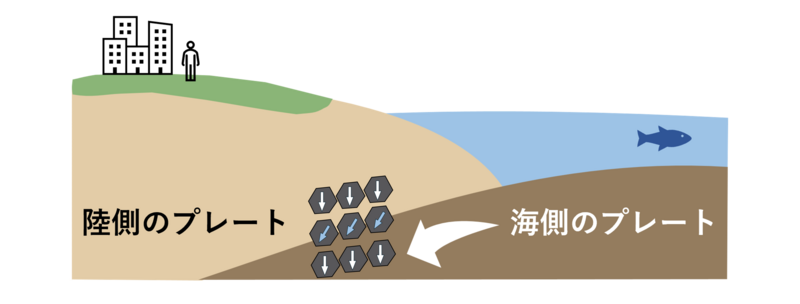

手と手を擦ると摩擦熱がうまれるのと同様に、地震時も岩石であるプレートどうしが滑り、摩擦熱が生まれます。

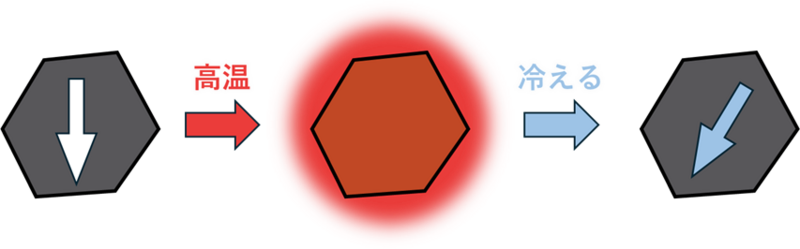

このとき生まれた高い温度が周辺の岩石を “焼く” のですが、その際に、岩石の中に含まれている「磁石の性質をもつ鉱物」の性質が、温度によって変化します。詳しく言うと、岩石に高い温度が加わると、その鉱物がもつ磁石の性質が弱まります。その後、岩石を冷やすと、その時に地球がもつ磁石の向きに磁石の向きがリセットされ、磁石の向きが少し “ずれて” 保存されることがあります。

つまり、地震を起こすような断層の周辺部のみ、保存されている磁石の向きが変わることがあるのです。これは、熱によって変化する磁石の性質の履歴を見ていることから、「熱履歴」と呼ばれます。この熱履歴を追跡することで、過去に地震が起こった可能性を探ります。

内田さんは過去に保存された岩石中の磁石の向きを見ているということですね! JTRACKの研究のなかでも、同様にコアサンプルに含まれている磁石の向きを見ているということですが、いったいどうやって岩石の中の磁石の向きを見ているのでしょうか?

内田さん:

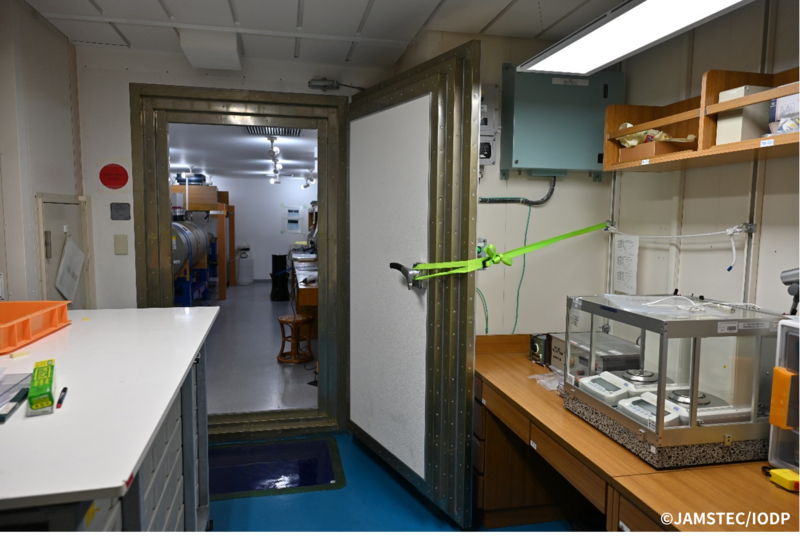

では、私が研究で使用している 「ちきゅう」内の実験装置「SQUID磁力計」をご紹介したいと思います。この装置は、一言で表すと、岩石中に含まれている磁石の性質を持つ鉱物の磁石の力と向きを測定できる優れものです。少し込み入った話をすると、この測定には、超伝導量子干渉素子(SQUID)を利用します。この「超伝導」というのは、ものすごく冷やすと電気が流れやすくなる現象です。この現象を利用することで、磁石のごくわずかな変化を「電気の変化」としてとらえることで、鉱物中に含まれる弱い磁石の力を測定することができます。

この装置が置かれている部屋にも工夫が隠されているそうです。弱い磁石の力を測定する関係で、地球の磁場をほとんど受けないように、こんなにも分厚い扉になっています。

さて、内田さんも初めて乗船している地球深部探査船「ちきゅう」について、どのような印象を持たれたのでしょう?

内田さん:

「ちきゅう」には研究者以外の方が多く乗船されていて、本当に研究者のことを支えてくれていることに驚きました。掃除もしてくれますし、ご飯も作ってくれる、何もしなくてもコアサンプルが目の前にでてくる。本当に研究にだけ集中できる環境という意味では、ふだんの研究現場と違います。すべてのスタッフの方に感謝の気持ちを忘れないようにしたいです。

確かに私自身も18日間の乗船中、何不自由なく「ちきゅう」で過ごすことができました。内田さん同様に感謝の気持ちをもって、アウトリーチというかたちで恩返しできればと思います。

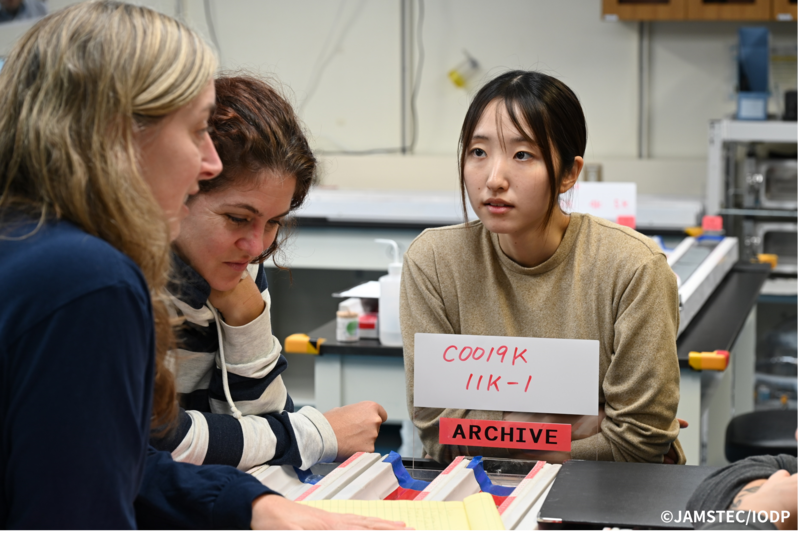

プレート境界の断層はどれほど回復しているのか?

3人目は産業技術総合研究所に所属している細野日向子さんです。明るい性格とたやさない笑顔が印象的な細野さんですが、お話をうかがうなかで、内に秘めた情熱を感じました。

そんな細野さんは、現在は研究員と社会人博士課程1年生を兼ねており、多忙な研究生活を送っています。まずはどのような経緯で今に至ったのかを聞いてきました。

細野さん:

自分の興味や好奇心を大切にしながら進んできた結果、気づけば今の職場にたどり着いていました。修士課程時は、産業技術総合研究所 (以下産総研) のリサーチアシスタント制度(https://www.aist.go.jp/aist_j/business/alliance/ra/ra_index.html)を活用して、地震に関連する研究を行っていました。その後、産総研で博士課程に進み、JTRACKに参加しました。参加のきっかけは、産総研での上司である大坪誠さんが、南海トラフ地震発生帯掘削計画(https://www.jamstec.go.jp/chikyu/j/nantroseize/science.html)で 「ちきゅう」 に乗船した経験があり、この経験を若い研究者に積ませたいと考えた大坪さんから提案を受けたことでした。

研究所では同じ分野を研究する先輩が多く、気軽に相談できる環境が自分に合っていると話してくれた細野さんですが、具体的にどのような研究をしているのかうかがってみました。

細野さん:

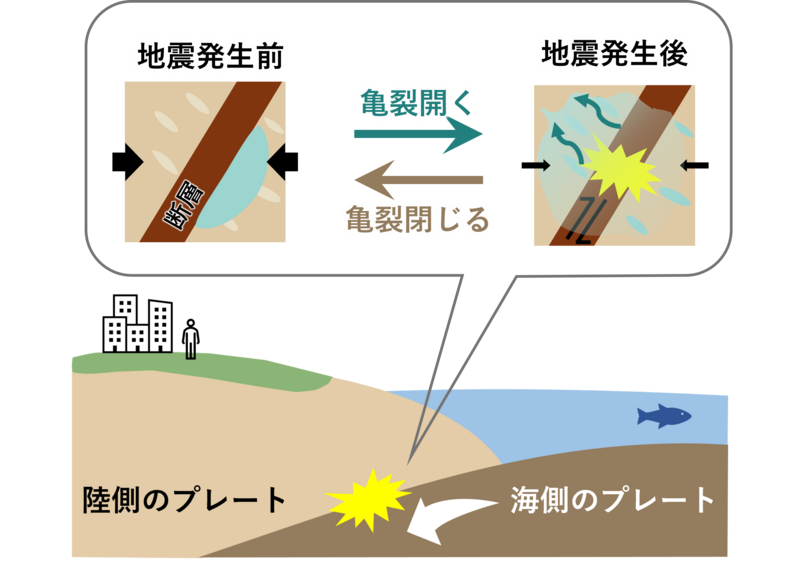

地震によって生じた断層とその周辺が「どのように次の地震の準備をするのか 」を調べたいと思っています。キーワードは、地震によって生じる「亀裂」と「水」です。地震前の断層は、「亀裂」 が生れていないため水を通さない。一方で、地震後の断層には「亀裂」が入るため水を通します。地震から時間が経過すると、この生じた亀裂に鉱物などが埋まる、またはプレートの沈み込みなどの力がかかることで、亀裂が閉じていきます。つまり元の断層の状態に “回復” するということです。

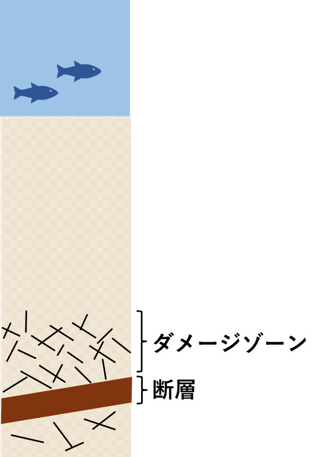

私は、この “回復” がどの程度進んでいるのかを明らかにするため、地震前後の岩石の「亀裂」にどれだけ「水」が通りやすいかを調べる「透水試験」を行っています。これまでは、プレート境界の深い場所にある断層本体に注目して研究を行っていましたが、浅い場所でも、深い場所と同じような回復過程をたどるのか、それとも回復しないままなのか。特に今回のJTRACKでは、断層本体だけではなくて、その周辺の亀裂にも注目しています。今回採取されたコアサンプルは、浅い場所から深い場所まで連続的に採取されたものです。そのため、断層本体より上部の亀裂が多く入っている場所 (ダメージゾーン)、そこよりさらに上に位置する亀裂が少ない部分など、様々な場所で「亀裂」の状態を確認することができます。さらに2012年にはJFASTとよばれる掘削プロジェクトで、今回とほぼ同じ場所でコアサンプルの採取に成功しています。今回採取したコアサンプルとJFASTのときに採取したコアサンプルを比較することで、東北地方太平洋沖地震から約13年間経過した現在、断層周辺がどのくらい “回復” しているのか、つまり次の地震への準備がどの程度進んだのかを調べたいと思います。

本ブログを書くにあたり、細野さんには何度も実験内容についてお話をうかがったのですが、驚いたことに、細野さんは以前に未来館に来られ、私と対話されたことがあるという事実が判明しました!

私が未来館について話していると、細野さんから「私、行ったことがあります! そのときに、よしさん(「ちきゅう」での私の呼び名)と会った気がします!」と。そして、話を続けているうちに、私の中の記憶が呼び戻されてきました!

細野さんはお友達と一緒に学会の帰り道に未来館に立ち寄られていました。ポスターを入れる筒を持っていらっしゃったので、私が「学会に参加されていたのですか?」とお尋ねすると、「JpGUという学会に行ってきました!」と答えてくださいました。気になった私は「どんな内容で発表されたのですか?」 と聞いた……ところまでは思い出したのですが、不覚にも内容を覚えておらず……。

しかし、今回偶然にも研究内容を深堀りし、このような記事を書くことができました。いやーそれにしても、世間は狭いですね。これからも来館者との対話はどこでつながっているかわからない、そんな気持ちで仕事をしたいと思います!

本ブログでは、これからを担う若い研究者をインタビューの対象としました。エネルギッシュな姿が研究現場に活気づけ、真摯に取り組む姿に胸が熱くなりました。その姿は、もはや研究者の“卵”ではなく、しっかりと孵化し、力強く羽ばたき始めているように見えました。これからの活躍がますます楽しみで、目が離せません。

将来、彼らがJTRACKのような大規模なプロジェクトの中心となって活躍する日も、そう遠くないのかもしれません。

【参考】

・JTRACK関連ブログvol.1 あの日、一体何が起こったのか。~トークイベント「みんなで深堀り! 東北沖『ちきゅう』ミッション~あなたの声が原動力に」

https://blog.miraikan.jst.go.jp/articles/20241202post-536.html

・東北地方太平洋沖地震後の時空間変化を捉える(JTRACK)

https://www.jamstec.go.jp/chikyu/j/exp405/index.html