最近、東京では急に秋が深まって寒くなってきましたね。

みなさんは秋といえば何を思い浮かべるでしょうか?

私にとって秋といえば「月」! 特に今年の秋は、月にまつわるニュースがたくさんありました。

その1つが皆既月食。9月8日、地球の影にすっぽり隠され、赤黒くなる月を3年ぶりに日本全域で見ることができたのです。ニュースなどで知って、夜空を見上げた方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

皆既月食については、下記のブログで紹介していますので合わせてご覧ください。

「皆既月食が赤い理由と、「第2の地球」の探し方」

そして10月6日は中秋の名月でした。都内は曇りでしたが時々は月を垣間見ることができましたね。私もお団子とススキを手に入れてしまいました!

また、月面探査計画「アルテミス計画」に関するNASAからの発表もありました。

2022年の無人船の打上げに続く2度目の月探査として、早ければ2026年2月に宇宙飛行士4名を乗せた宇宙船を打ち上げるというもの。

宇宙船は10日間かけて地球と月の周りを飛ぶとのことで、次に控える有人月面着陸に向けた大事な一歩となります。

さて、いま月の探査を進めているのは「アルテミス計画」だけではありません。このブログでは昨年2024年10月に開催したイベント「ジオ・コスモスでめぐる月の世界」の様子を交えながら、月探査の今についてご紹介します!

「ジオ・コスモスでめぐる月の世界」

昨年、中秋の名月のころ、未来館ではシンボル展示「ジオ・コスモス」に月を映し出し、その前で私たち科学コミュニケーターが、月の地形や地球との関係、これまでとこれからの探査計画についてトークを行いました。

月の直径は約3,476km。地球の約4分の1の大きさで、地球から約38万km離れた軌道を回っています。ジオ・コスモスの大きさは直径約6mなので、ジオ・コスモスに映し出された月は実際の60万分の1の大きさになります。

イベントが始まると、科学コミュニケーターとお客さんの「3,2,1!」のかけ声とともにふだんは地球の姿を投映しているジオ・コスモスが、でこぼことした月を映し出しました。

月の「海」に降り立った人たち

さっそく足を止めてくださったお客さんたちと、じっくり月を眺めます。ちなみにここに映し出した月は、実は科学コミュニケーターが専用コントローラーで自在に操作しています。

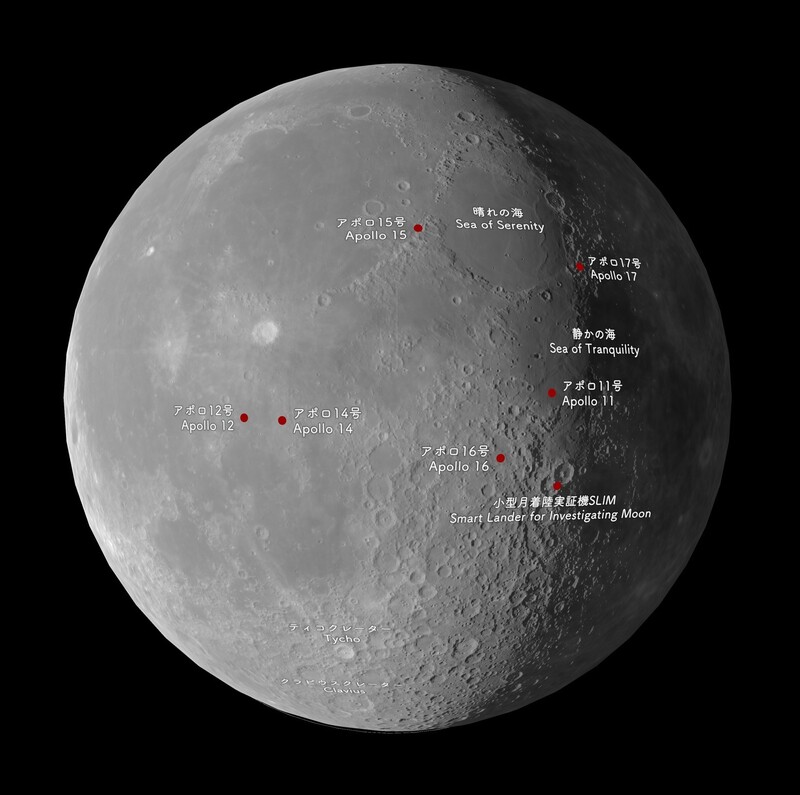

さて、月をよく見てみると、黒っぽいところと白っぽいところがあるのに気づきます。黒い部分は月の「海」。月の海は地球の海とは異なり、水はありません。主に玄武岩という富士山や伊豆大島にもみられる黒っぽい岩石でできた平原です。地球から月を眺めたときには暗く見えたことから、17世紀の天文学者たちが「海」と呼び始めました。まだ望遠鏡や肉眼でしか月を観察できなかった時代、月には本当に海があると思っていたとも考えられています。

これらの平らな「海」は、探査機を安全に着陸させやすい場所でもあります。

人類が月に降り立ったアメリカのアポロ計画(1969~1972年)の着陸地の多くも、この「海」にあります。もう半世紀も前の出来事なんですね。

ちなみに未来館の3階と5階の常設展示ゾーンを結ぶスロープ(オーバルブリッジ)には、宇宙へ飛び立った歴代の宇宙飛行士や動物たちの写真が貼られたパネル展示「挑戦者たち」があります。アポロ計画で月面への有人着陸が行われた1969~1972年は1枚のパネルに収まっているので、どんな人たちがそのころ宇宙を目指していたのか、ぜひ見てみてください。

クレーターに挑む最新の探査計画

次に月を特徴づけるのがクレーターです。これは隕石が衝突してできた跡で、地球側から見える最大級のクラビウス・クレーターは直径約230kmにもなります。また風が吹かない月では、隕石衝突の際に飛び散った岩の跡「光条」もそのまま残ります。その代表がティコ・クレーターです。

こうしたでこぼこの地形は、探査機を着陸させるには不向きとされていました。しかし2024年、日本の小型月着陸実証機「SLIM」がその壁に挑みました。

これまでの月着陸機は、目標地点から数km〜十数kmずれることが一般的でしたが、

SLIMは月のオモテ側にある海のひとつである「神酒の海」近くのクレーターを目指し、誤差わずか55mでの着陸に成功!

「降りやすい場所に降りる」時代から「降りたい場所に降りる」時代へ──技術の大きな転換点となりました。

このクレーターは、もともとは名称のないクレーターでしたが、歴史のターニングポイントに挟まれる「栞」となるよう「SHIOLIクレーター」と名付けられたそうです。

いま、各国が目指すのは「月の南極」

最後に、いま世界が注目している月の場所をご存じでしょうか?

それは南極です。月も地球と同じように自転しているため、地球と同じく南極と北極があるんですね。

2023年8月にはインドの月探査機「チャンドラヤーン3号」が南極域への着陸に成功。その後、中国の「嫦娥6号」やアメリカの「オデュッセウス」も南極付近への着陸に成功しました。そして2030年代には、アメリカ主導のアルテミス計画、中国・ロシア主導のILRS計画が、人類を月の南極へ送り込むことを目指しています。

なぜ、南極を目指しているのか? 理由は3つあります。

①「永久影」に水が存在する可能性

南極域にはエイトケン盆地という巨大な盆地があります。直径2,000~2,500km、深さは最も深いところで13kmもあります。日本列島がすっぽり入るほどの大きさで、深さがマリアナ海溝くらいと考えると、とても大きな窪みになっている様子が思い浮かべられるのではないでしょうか?

この盆地の底には、太陽の光がほとんど届かない「永久影」と呼ばれる領域があります。気温はマイナス200℃以下で、水が何十億年も凍った状態、つまり氷のまま残っている可能性が高いと考えられています。水は飲料だけでなく、酸素や燃料をつくる材料にもなり、重要な資源です。日本の探査計画**LUPEX(日印共同)**は、この水の量や分布を詳しく調べようとしています。

17世紀の天文学者が月の海には本当に水があると考えていたと言いましたが、月の水は海ではなく南極にあるのかもしれません。

②永久日照で安定したエネルギー供給が可能

一方で、クレーターの縁(リム)などでは、太陽光がほぼ途切れず当たり続ける「永久日照地帯」も存在します。ここでは太陽光発電が安定して行えるため、月面基地の建設や長期滞在に適した環境といわれています。

③隕石衝突の痕跡が残る、科学的にも貴重な場所

月の南極域では、古い隕石衝突の記録がほとんどそのまま残っています。地球では風化や地殻運動で失われる古い地層が月では保持されているのです。これを調べることで、月そのものだけではなく地球や太陽系初期の歴史をひもとく手がかりが得られるかもしれません。

近い将来、月に基地を築き、そこからロケットを打ち上げてさらに遠い惑星探査につなげることも期待されています。

アルテミス計画やILRS計画では2030年代に月面基地の建設を開始する構想もあります。これまで「地球でしかできない」と思われていたことが、月面や宇宙空間でできる未来も近いのかもしれませんね

イベントの終わりには、聴いてくださったお客さんから「月の裏側に行ってみたい!」という意欲あふれるコメントや、「日本だって宇宙探査を頑張っている、もっとアピールしてほしい」という宇宙開発への熱い声援を聞くことができました。

さらにお客さんと一緒にコントローラーを使ってジオ・コスモスに映る月をじっくり眺め、その美しさに一緒に浸る素敵なひとときを過ごせました。

みなさんも今夜、月を見上げてみてください。

近い将来あの月に降り立つことができたなら、どこに行きたいかな、何がしたいかなと考えながら、ゆっくり秋の夜長を過ごしてみませんか。