こんにちは。科学コミュニケーターの出沢です。

ここ数年で AI は一気に身近になりました。Siri や Alexa といった音声アシスタント、スマートフォンのカメラ補正、オンラインサービスのレコメンドなど、私たちの生活の中には自然と AI が入り込んでいます。

ChatGPT が公開されたのは 2022 年 11 月。そこから数年で、新語・流行語大賞にノミネートされ、関連研究がノーベル賞を受賞し、そして学生たちが親しげに「ちゃっぴー」と呼ぶまでになるとは、当時は全く想像できませんでした。

そんな AI を手掛かりに、今回は 2025 年 4 月 20 日に実施したイベント「雑談でえがく?パートナー AI との暮らし」をご紹介します。

前半ではイベント開催のきっかけとなった企画について、後半では当日の様子や雑談 AI 研究についてご紹介します。

イベント当日の様子は、以下のアーカイブからご覧いただけます。

いま、あらためて考えたい「AIとの関わり方」

AI と接する機会は、家庭でも学校でも職場でも、これから確実に増えていきます。だからこそ、周囲に流されるのではなく、「自分は AI とどう関わりたいのか」を一度立ち止まって考えてみる必要があります。

私たちはそんな思いから、2025年2月6日〜5月12日にかけて特別企画 Mirai can Now 第9弾「AI とえがく?わたしスタイル in 20XX」を開催しました。企画を通じて見えてきたのは、AI に対する価値観や関わり方の違いです。

Mirai can NOW 第9弾 「AIとえがく?わたしスタイル in 20XX」 のイベントページはこちら

展示で見えたAI利用のいま

AI の利用はどれくらい広がっているのでしょうか。

総務省の 2023 年度調査では、日本国内で生成 AI を「使ったことがある」と答えた人は 9.1 %。2024 年度調査では 26.7 % に増加しましたが、それでもまだ少ない印象です。

一方で、2025 年現在の実感としては、もっと多くの人が利用しているのではないかと感じます。そこで、会場入り口にアンケートパネルを設置し、利用状況を聞いてみました。

その結果、AI を「使ったことがある」と答えた方は 89 %、「日常的に使っている」と答えた方も 77 %にのぼりました。科学館という特性上、科学技術への関心が高い来場者が多い点を差し引いても、この数字は驚くべき高さです。

AIはすでに、私たちの日常のあちこちに深く根を下ろしていることを実感しました。

AIは便利な「道具」?

企画展示では、来場者に「10 年後、あなたは AI とどんな関わり方をしていると思いますか?」と問いかけました。

そこで多くの方が描いたのは、生活や仕事を助ける便利な「道具」としての AI です。食事の提案、体調管理、家事の補助、書類整理など、現在の技術の延長になる役割が中心で、納得感のある答えが多く見られました。

一方で、AI は「困りごとを解決する道具」にとどまらず、もっと違う関わり方もあり得るのではないでしょうか。

雑談が生み出す「人となり」

「AI と暮らす」と聞いて私が思い浮かべるのはドラえもんです。

ドラえもんは秘密道具がなくとも、隣にいるだけで安心できる、まさに「パートナー」と呼ぶべき存在です。ドラえもんのようなAI が登場し、人間社会に自然と溶け込む未来はやってくるのでしょうか。

実は、AI が人間に自然と溶け込むために「雑談」が重要だと考え、雑談 AI の研究を進めている研究者がいます。名古屋大学の東中竜一郎先生です。

東中先生によれば、雑談は相手の「人となり」を判断し、その後の付き合い方を考えるうえで欠かせないものだといいます。

では、AIが自然と雑談を交わし、生活に溶け込んだ未来はどんなものになるのでしょうか。

そんな未来を探るため、私たちは 2025 年 4 月 20 日、東中先生をお招きし、イベント「雑談でえがく?パートナーAIとの暮らし」を開催しました。

そもそも雑談とは何か

「雑談」と聞くと、天気の話や最近の出来事、趣味の話などを思い浮かべるかもしれません。

東中先生によると、会話には大きく分けて「物語」「説明」などいくつかの要素があり、状況によってその出現頻度が変わります。

ところが雑談は、それらが混ざり合い、特定の型におさまらない「定義しにくさ」こそが特徴なのだといいます。

この曖昧さは研究にとって大きな壁です。雑談には明確な目的も正解もないため、AI が「うまく雑談している」と判断する基準をどう設けるかが難しくなります。実際、現在の雑談 AI の多くは「数分間会話を保つ」など限定的な条件で設計されているものが多く、評価手法も試行錯誤が続いています。

雑談研究の意義

雑談の評価を客観的にするのは、今のところ難しそうです。

では、私たちはどんな時に雑談が「成功した」と感じるのでしょうか。

東中先生は「一緒に仕事をしたいと思えるとき」「作業しながら心地よく感じられるとき」と答えてくれました。先生によれば、雑談の本当の意味は、その場のやりとり自体ではなく、長期的に信頼や協働を築くことにつながるかどうかにあるのだといいます。

この観点に立つと、雑談の評価には短時間のテストでは不十分で、日常的な場面を積み重ねて観察する必要があります。極端にいえば「死ぬ間際に、あの雑談は良かったと思えるか」というほど長期的な視点が必要だと、先生は語っています。

定義しにくく、評価も難しい。しかし雑談は、人間同士の関係を支える根幹であり、AI が人と共に暮らす未来を考えるうえで避けて通れないテーマなのです。

人間のように話すAIを目ざすJ-Moshiの挑戦

今回のイベントでは、雑談ができるパートナー AI を想像してもらうため、東中先生の研究室が 2025 年 1 月に発表した雑談 AI「J-Moshi(ジェイ・モシ)」をデモしていただきました。

Siri や Alexa といった音声アシスタントのように、声でやりとりできる AI はすでに存在します。しかし、J-Moshi にはこれらとは大きく異なる特徴があります。

それは「同時双方向性の会話」ができるということです。

人間同士の会話では、相手の話に「うんうん」「なるほど」と相槌を打ったり、話の途中で軽くコメントを挟んだりします。

J-Moshi についての詳細はこちら。会話のデモも見られます。

https://nu-dialogue.github.io/j-moshi/

こうした自然なやりとりを支えているのが「間」の取り方や声のニュアンスです。

ところが、AI にとってこの「間」を扱うのは簡単ではありません。

声を「そのまま」扱うAI

J-Moshi は、この「間」やニュアンスの欠落を克服するためにつくられました。基盤となっているのは、2024 年にフランスの研究機関が開発した音声モデル「Moshi」です。

もちろん文章の学習も行っていますが、最大の特徴は、従来のように音声を文字に変換してから処理するのではなく、声の高さや抑揚、間合いといった音声の特徴を直接扱える点にあります。

これにより、日本語特有の微妙なニュアンスを保ったまま会話できるようになりました。

自然な相槌を学ぶ

会話の途中で自然に相槌を入れるのは、実は非常に難しい技術です。数十種類ある相槌を「どのタイミングで入れるか」をルールで指示するのは現実的ではありません。

そこで J-Moshi は、大量の音声会話データから「どんな音の流れのときに、どんな相槌が多く使われるか」を学習しています。これにより、タイミングよく「はいはい」「うんうん」と相槌をはさむ、より人間らしい会話が可能になりました。

アンドロイドUとの共演、そしてこれから

J-Moshi はソフトウェアなので本来は形がありませんが、今回は名古屋大学の小川浩平先生の研究室の協力で、人間そっくりのロボット「アンドロイド U」に搭載しました。

人間らしい見た目のアンドロイドが、自然な間合いで会話する姿に、会場からは驚きと感動の声が上がりました。

これまでの AI にあった「話し終わるまで待つ不自然さ」が薄れ、雑談の心地よさを感じさせてくれました。

ただし、J-Moshi はまだ生まれたばかりの存在です。得意な話題もあれば、対応が難しい場面もあります。

今後も改良を重ね、より幅広い状況で自然な会話ができるようになることが期待されています。

「AIとの暮らし」を体験してみる

イベント後半では、ノベルゲーム風のシナリオを使って、参加者に「AI と暮らす未来」を疑似体験していただきました。画面には日常の一場面がイラストと短いセリフで表示され、参加者は「自分ならどう感じるか」を考えながら物語を進めます。

取り上げたテーマは、私自身が東中先生との対話で印象に残ったものです。

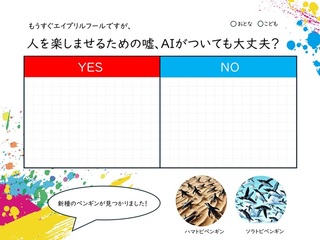

「パートナー AI が自分以外とも話をする」「誰かのために嘘をつく」など、身近だけど悩ましい場面を4つ用意しました。

なかでも特に盛り上がったのが「AI は嘘をついてよいのか?」という問いでした。

嘘をどう扱うか社会全体で考える

嘘には冗談やユーモア、誰かを守るための優しい嘘、自分を守るための嘘など、さまざまなかたちがあります。テーマを提示すると、参加者からは

「人間関係を円滑にするためには嘘も必要」

「AI は原則として嘘をつくべきではないが例外もあり得る」

といった意見が出ました。

また、東中先生からも興味深い指摘がありました。

嘘をつかないことは一見良いことのように思えますが、第三者が関わる場面では必ずしも最適とは限らないというのです。

例えば「知らなくてよいこと」まで伝えてしまえば、かえって相手の負担になるかもしれません。

現在は多くの場合、AI と人間が 1 対 1 でやりとりしていますが、将来的に AI を介して人と人がつながる「開かれたコミュニティ」が生まれたとき、嘘の扱い方はより複雑になります。何を隠すか、何を伝えるか、その判断基準を社会全体で考える必要があるでしょう。

雑談AIがえがく未来像

イベントの最後に、東中先生がえがく雑談 AI の未来像をうかがいました。先生が目指すのは、ただおしゃべりを楽しむ存在ではなく、「雑談を交えながら協力し、人間と AI が互いの強みを引き出し合う存在」です。

たとえば、人間は状況や感情の変化を敏感に読み取るのが得意です。一方で、AIは膨大な情報処理や記憶を一貫してこなすことに長けています。

お互いの不足を補い合うことで、これまでにない成果を生み出す。東中先生がえがく未来は、まさにそんな姿です。そのイメージは、人間同士が理想的なパートナーシップを築く姿にも重なります。

雑談AIの発展は、単に便利さを追求するだけではなく、「AI をどんな存在として受け入れるのか」という社会全体の選択につながります。

もし人間と区別できない雑談AIが当たり前になったとき、私たちは何を望み、何を避けるのか。

信頼できる関係を築くにはどんなルールや文化が必要なのか。

こうした問いは、研究者だけでなく、利用者である一人ひとりが向き合うべきテーマです。日常のささいな雑談の中にも、その答えのヒントが隠れているのかもしれません。

関連リンク一覧

雑談でさぐる? パートナーAIとの暮らし

https://www.miraikan.jst.go.jp/events/202504203944.html

日本語Full-duplex音声対話システムの試作

https://nu-dialogue.github.io/j-moshi/

名古屋大学 東中研究室

https://www.ds.is.i.nagoya-u.ac.jp/