展示について、来館された方とお話しし、

疑問や気付き、感想を共有していただき、

そこから自分もまた、何かを学んでいく--。

科学コミュニケーターとして、「楽しい」と思うひとときです。

そんな学びの"循環"が、ブログでもできたら良いなぁ--。

というわけで、未来館の常設展示をブログでご案内してみます。

なるべく、展示の前にいるような感覚になってもらえるように。

では、ようこそ!(ブログ上のバーチャル)未来館へ。

未来館のシンボル展示は、地球型ディスプレイのGeo-Cosmos(ジオ・コスモス)。

きょうのお話は、この地球に暮らす私たちの未来のこと。

...なんですが、地球や未来って、いきなりだとちょっと壮大ですよね。

そこで、まずは己をよく知ること!

私たちに身近な「人間」のスケールから、話を始めます。

常設展「ぼくとみんなとそしてきみー未来をつくりだすちから」

大きな絵本風のこの展示は、「人間」という生物の特徴を、脳のはたらきや心理などの観点から、科学的に紐解いていきます。

感情、記憶、判断など「ひとり」の脳のはたらきを紹介する1巻「ひとり」はほどほどに、特にみなさんと見たいのはこちら。

2巻「ふたりで ―他者をとりこむ性質―」

「共感」のコーナーのレバーを引くと、

おじさんが歩いてきて、、、

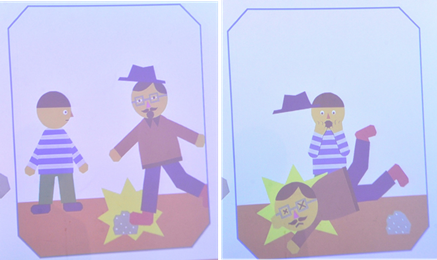

わっ!転んだ!

しかも、かなり派手に!!

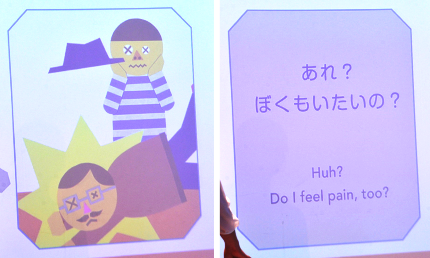

すると、見ていて思わず顔をしかめた少年が、「あれ?ぼくも痛いの?」

..どうでしょう、同じような経験はありませんか?

思い出してみてください。

他人の痛みを自分のことのように感じたこと。

これを「共感」と言います。

でも、物理的にダメージを受けたわけではないのに、痛みを自分のことのように感じるのはなぜでしょう?

「なぜ?」から科学がはじまります。

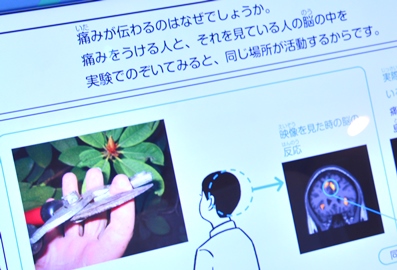

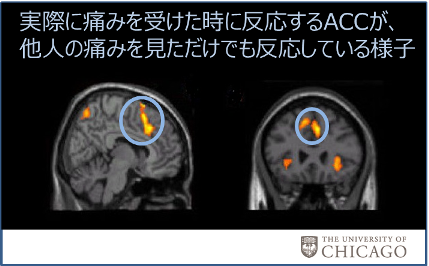

解説コーナーで、他人の痛みに共感している時の脳の状態を見てみましょう。

紹介しているのは、他人が痛みを感じている様子を映像で見た人の脳。

前帯状皮質(ACC)が反応しているのが分かります。

ACCは実は、実際に痛みを感じたときにも同じように反応する領域。

私たちの脳は、意図する・しないに関わらず、他者が痛みを受けている映像に反応し、痛みを感じてしまうようです。

人間はほかの動物と比べ、とりわけ深く「共感」する能力を進化させてきました。

脳や神経の研究事例は「痛み」に関するものが中心ですが、喜怒哀楽をはじめとする様々な感情を、他人と分かち合っています。

しかし、なぜ、こんな性質を身につけたのでしょうか?

だって、痛いのは他人なのに、自分の脳までいちいち反応したら、正直ちょっとやっかいです。

たとえば、ニュース等で災害の映像を繰り返し見ることにより、直接被災していなくても精神的なダメージを受ける「共感疲労」の存在も明らかになっています。

そんな疑問を持ちつつ、"絵本"を3巻へと読み進めます。

3巻「みんなと ―社会の中で生きる―」

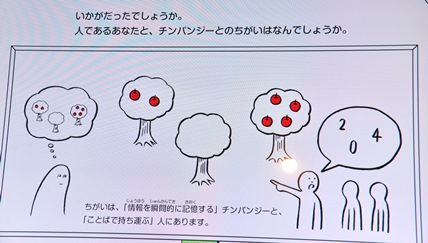

3巻では、優れた知能を持つチンパンジーとの比較により、人間の「他者と関わりながら生きる」という性質が、さらに見えてきます。

たとえば、「記憶」。

コンピュータのディスプレイに出てくる数字をどれだけ瞬間的に、正確に記憶できるか、見てみましょう。

https://langint.pri.kyoto-u.ac.jp/ より

"絵本"でも、同じような映像を紹介しています

チンパンジーは、情報を瞬間的に記憶します。

まるで、頭の中にデジカメでも入っているんじゃないか、と思うくらいです。

人間が、チンパンジーと同じように「瞬間的に記憶する」のは至難の業。

「私はチンパンジーより、頭が悪かったの!?」

結果にショックを受ける方がいらっしゃいますが、それは違います。

人間だからできるのは、「情報を言葉にして持ち運ぶ」こと。

"脳内デジカメ"で瞬間的に記憶するよりも、他者と共有することを選んだのです。

それは、時代や距離を超えて、思いを馳せられるということでもあります。

たとえば、本を読んで、感動するとはどういうことでしょう。

書き手の思いが文字になり、読み手がその内容に心を動かされています。

著者が違う時代を生きていたり、遠くに住んでいたりしても成立するのは、人間に「言葉」があり、「共感」という性質があるからです。

"絵本"ではこのほか、

・頼まれていないのにおせっかいする「助けの自発性」

・他人の視線や表情からさまざまなことを察する

・単純な損得よりも、公正に扱われないことに怒りを感じる

などを、人間の性質として紹介しています。

「他人の目を気にしたり、大事なことは共有したかったり、褒めてもらえないと寂しかったり、意図しなくても痛みなんかに共感したり...。人間ってちょっと"めんどくさい"生き物だけど、だからこそ集団で生きていくことができるのかな」

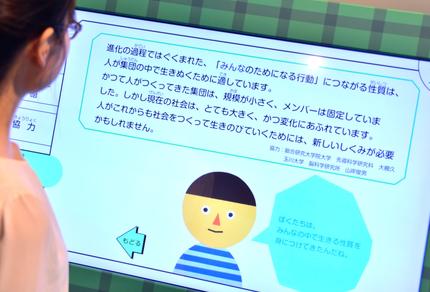

なんとなく納得してきた終盤に、しかし、大きな問いが残されていました。

「かつて人がつくってきた集団は、規模が小さく、メンバーは固定していました。しかし現在の社会は、とても大きく、かつ変化にあふれています。人がこれからも社会をつくって生きのびていくためには、新しいしくみが必要かもしれません」

昔のいわゆる「ムラ社会」では、他人に「共感」する場面や内容は限られていたでしょう。

「みんなのためになる行動」で得られる「評判」や「見返り」の意味も大きかったはずです。

しかし、これからは少し異なります。

この地球に70億を超える人間が暮らし、飛行機が世界中を飛び、情報は瞬時にネットワークを駆け巡ります。

遠方から瞬時に届く生々しい映像や、一期一会の出会い、文化・価値観が異なる人たちとの共同作業などが、「他者と関わりながら生きよう」とする人間を、取り巻いているのです。

「共感」することが多すぎて、疲れたりしないでしょうか?

「みんなのためになる行動」を、納得して続けることができるでしょうか?

必要なのは新たな「仕組み」?それとも「考え方」や「心がけ」?

時代や距離を超えて思いを馳せられる人間だからこそ、できることは?

人間を科学して行き着いたのは、科学だけでは答えが出せない「問い」。

だからこそ、一緒に深めたいと思うのです。

【紹介展示】

ぼくとみんなとそしてきみー未来をつくりだすちから

【参考文献、サイト】

共感について

Jackson PL, Meltzoff AN, Decety J: How do we perceive the pain of others? A window into the neural processes involved in empathy. Neuroimage 2005, 24(3):771-779.

チンパンジーの記憶について

「チンパンジーの子どもの記憶は人間のおとなよりも優れている」(京都大学霊長類研究所)

助けの自発性について

「要求に応じた手助け」(京都大学霊長類研究所)

自己と他者を認識する脳のサーキット (ブレインサイエンス・レクチャー) 浅場 明莉