みなさんこんにちは。科学コミュニケーターの豊田です。

今回は、8/6に陸前高田市で行ったプログラム「学生復興会議」についてのレポートをお届けします。

「学生復興会議」は、津波で壊滅的な被害を受けた陸前高田市の復興を地元の高校生自身に考えてもらおうというもの。生活や産業に必要不可欠で多くの人が利用する"まちのシンボル(建物)"を考案することがテーマです。主催は株式会社リコーで、岩手県立高田高校の2、3年生39人が参加しました。

高校生たちは6、7人のグループに分かれ、プロの建築家がアドバイザーとして、未来館の科学コミュニケーターがファシリテーターとして、各グループに参加。ファシリテーターとは、話し合いの場で、話の流れを整理したり、参加者の認識の一致を確認したりして、話し合いを促進する人のことで、未来館で力を入れている科学コミュニケーションの手法の1つでもあります。私はこのファシリテーターとして、本プラグラムに参加しました。

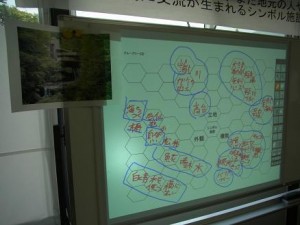

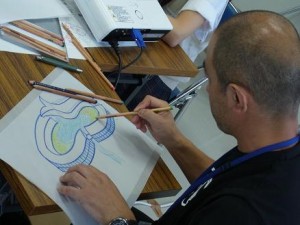

会議は、①高校生がそれぞれ思い描くシンボルの抽出、②抽出した考えを、他の人のアイデアと組み合わせたり、別な要素を加えたりして、いったん崩す、③グループで話しあって考えを再構築、④プロの建築家と一緒に対話しながら、シンボルを絵に描き起こしたり、さらにほしい要素を差し引きしたりして、具体化する、⑤大映しにしたシンボルの絵を背景に、シンボルの中で展開されるシーンをイメージし、寸劇仕立てで市長の前でプレゼンテーションをする、というステップで進められました。

今回のプログラムでは、具体的な科学技術に関する実験や実演は含まれていません。科学者や研究者が発見に至るまでに必要な要素を実際に体感しつつ、既成概念にとらわれない自由な発想や考え方の重要性を理解してもらうことを目的としました。私がファシリテーターを担当したグループでは、当初、「映画館」「ショッピングセンター」などなどたくさんの意見があり、その中に「水族館」もありました。しかし、「山の自然も生かす」「水であればより幅広い世代に楽しんでもらえる温泉、プールなどを入れたい」など他の要素が出てきたため、途中からそちらを優先することに。ですが、建築家のアドバイスを元に外観を決める場面になって「中庭に大きな噴水を」「建物の外壁をソーラーパネルにしよう」というアイデアから、「水族館に入れたい動物であったクジラをシンボル全体の外観にしよう」という結論に至りました。1人の考えからは生まれなかった新しい発想を生むことができたと言えるでしょう。

発表には、高校生3人と一緒に私も参加。シンボル施設に来たお父さんとおばあちゃんと孫の3人家族と、施設ガイドという設定で約3分間の劇をしました。劇はほぼシナリオ通りに!発表が終わった後、高校生と一緒に「やったね!」と笑顔に。市長の「みんなから出てきたアイデアは生かせそうだ」というコメントを受けて、高校生の目はさらに輝いていました。

私が本イベントに参加して特に印象的だったことが2つあります。1つは、高校生が海を避けないこと。シンボルの立地として高台という意見はありましたが、「海が見えるようにしたい」「海の生き物や特産物を活かしたい」という意見が数多く出ました。もう1つは、高校生が地元を心から愛しているということ。「このシンボルの中で働きたい」「例え進学で外部の大学に行っても、またここに戻ってきたい」という意見もあり、感銘を受けました。

これまでに、10件近くのイベントや講義などでファシリテーターを務めてきましたが、今回は、どんな成果物(シンボル施設)が生まれるか全く予測がつかないこと、一緒に活動していく中で高校生の心を傷つけないようにしたいこと、高校生はもちろん、本プログラムに関わった人たちみんなが達成感を得られるようにしたいこと、など今までにない緊張と不安がありました。その中で、6つのユニークなシンボル施設を提案することができ、高校生のみんなからも「期待以上の内容だった」というアンケート結果を数多くもらいました。この新しい科学コミュニケーションの経験を、また一味違った産官学連携のプログラムの開発に生かしたいと思います。