ガーン、ショック...。

手が滑って、お茶碗が欠けちゃった...(;_;)

あちこち探しまわって買った、お気に入りだったのに...。

読者の皆さんなら、こんなとき、どうしますか?

新しいお茶碗を買いますか?

→ お気に入りだったから、捨てるのは忍びない...。

欠けた程度で、まだ使えるし、もったいない。

好みのお茶碗がすぐに見つかるかもわかんないし。

欠けたまま使いますか?

→ 食事するたびに、何だか切ない...。

接着剤でくっつけて使いますか?

→ 食べ物や口に触れるところだから、なんだか心配...。

これでも使用に耐えうるのですが。

そんな時にいい方法があります。それが

金継(きんつぎ)

茶の湯が栄えた室町時代からある、漆と金粉などを用いた接着方法です。

漆は、日本に広く分布するウルシの木から採れる樹液で、縄文土器にも使われていた天然の接着剤です。金も、有名な佐渡金山だけでなく、沖縄以外の日本各地の金山から入手可能でした。他の材料もご飯粒や小麦粉など、昔からあるものばかり。

また、漆や金は、食器にも使われているように、安全性の高い素材です。それに、使う道具もヘラやタコ糸などで、特殊なものはありません。

金継は、もちろん今でも茶道で使う茶碗などに利用されており、現在開催中の「THE世界一展」でも紹介しています。

ウチには、欠けた茶碗が沢山あります。今回は割れた箸置きで金継にトライ。

実は以前、箸置きが割れた時に、陶磁器用ボンドでくっつけて使っていたのですが、食事をするたびに、切なく貧乏くさい感情におそわれていたので、この機会に金継を試してみました。

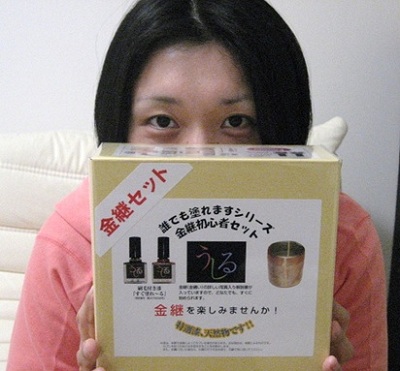

まずは、初心者用金継セットを購入。

では早速やってみよう。Do It Yourself!!

(1) 準備

箸置きの汚れを水で落とし、乾燥させます。

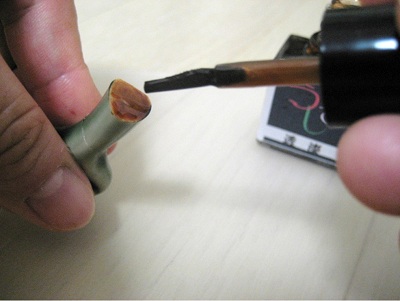

(2) 漆固め

充分乾燥したら、割れた断面に漆を下塗りします。

注意:漆器は平気でも、乾いていない漆にはかぶれる方もいます。

必ず手袋をしてください。

その後、箱に入れて漆を乾燥させます。

(3) 接合(麦漆接着)

水でねった小麦粉(※3)と、漆を混ぜて「麦漆」を作り、割れた部分を接着します。

(4) 刻苧(こくそ)付け

ペースト状にしたご飯と、漆を混ぜて「刻苧漆」を作り、欠けたときにできたすき間や、穴を埋めていきます。麦漆だけだと粘着力が弱いので、強化するためでもあります。

...とその前に、(3) 接合(麦漆接着)ではみ出た麦漆を砥石で削って平らにし、金粉がつきやすい状態にしておきましょう。

いよいよ刻苧付けというところで、割れてしまいました(;_;) 砥ぐ力が勢い余ってしまったようです。 でも、他にも失敗の原因はありました。

(2)漆固め ※1で、乾燥しきっから、次の行程をしてしまったこと。 乾ききると接着にならないので、乾く寸前に、次の(3)接合(麦漆接着)に行かなければいけませんでした。

(2)漆固め ※2で、はみ出た漆だけを砥石で削ったこと。 接着面の漆が乾いた後ツルツルだと、次につける麦漆とツルツル同士でうまくくっつかないので、接着面を荒削りしておく必要がありました。

(3)接合(麦漆接着)※3で、薄力小麦粉を使ったこと。これはキットには含まれておらず、自宅にあったものを利用しました。 小麦粉には、粘りのもととなるグルテンが含まれています。そのグルテンが少ない薄力小麦粉ではなく、多い強力小麦粉を使うべきでした。

本来なら刻苧付け(2週間)の後、錆漆付け(5日)・錆研ぎ・塗り(4日)・塗りの研ぎ・金粉蒔き(4日)・金粉固め・仕上げ磨きという行程があります。完成品を皆さまにお見せしたかったのですが...それを行っていると、「THE 世界一展」の会期が終わってしまいます。

実際に途中まで やってみての感想ですが、

金継は、、、

正直たいぎい!(めんどくさい)

時間かかる!(少なく見積もっても1ヶ月半)

さらに、下塗りの漆固めでも乾ききったらダメですし、環境・季節によって乾燥にかかる時間も変わります。常に「乾ききってないか」「ちゃんとくっついているか」など、状態を気にしていないといけません。乾かしている間は、ほったらかしでOK! というわけにはいかないのです。お気に入りであればあるほど、どんどん作業を進めたくてウズウズして乾燥具合が気になりますし、根気や器への愛着がないと、続けていらない作業だと感じました。

実は他にも、「焼き接ぎ」という江戸時代にうまれた修理方法もあります。割れた茶碗を白玉粉でくっつけ、加熱して、茶碗を再利用していました。実用では、それで充分でしょう。

でも、金継をしてみて、手間ひまかけても、食器を美しくよみがえらせたかったんだと、金継をしていた人達の心にふれた気がしました。

修理するより、新しく買った方が安くて早い今の時代。でも、一目惚れして買ったお気に入りものは、なにものにも代えがたいです。 お金・時間・労力を物差しにするだけではなくて、自分のお気に入りを、美しくよみがえらせて、長く使い続ける「もったいない」の心も大切にしたいですね。

他の国では欠けた茶碗を、直して使う文化はあまりありません。国によっては欠けた茶碗は「縁起が悪い」とも考えるそうです。

でも、日本には、欠けた茶碗を金継して"景色"と呼び、芸術品として愛でる文化があります。その"景色"も、割れ目を平らに仕上げるもの、土手のように金粉を盛りつけるものなどさまざまです。

欠けがないと新しいものは入ってきません。欠けの無い完璧な器が、欠けた後に金継することで新しい要素が入り、新しい美を生み出す。

最後に、匠が金継したアーティスティックな美しい本物は、THE 世界一展にありますので、ぜひ足を運んで、ご覧になってくださいね。

THE 世界一展 ~極める日本! モノづくり~

会期:2013年12月7日(土)~2014年5月6日(火・祝)

会場:日本科学未来館 1階企画展示ゾーンb