みなさん、こんにちは!

科学コミュニケーターのヘイチクです。

渡邉が始めた話 (リンクは削除されました)の続きとして、宇宙にまつわる多くの謎を解くために、日本を含む21ヵ国と地域が力を合わせて作った「技術の塊」とも呼ばれるALMA望遠鏡がどのようにして宇宙からの信号をとらえて画像を作るかについて皆さんにお話したいと思います。

ALMAは光学望遠鏡とは異なり、宇宙から届く電波を拾って天体の姿や成分について調べる装置です。

電波で天体の姿が見えるということを不思議に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は、目に見える光(可視光)と電波はほとんど同じものです(電磁波と呼ばれるものです)。両方とも水面を伝わる波のように一定の速度(光速)で宇宙空間を伝わってきますが、その波の基本的な長さ(波長)だけが異なります。ALMAが調べている電波の波長は10mmから0.3mmまでで、可視光の波長より1000~1万倍ほど長いのです。星が寿命を迎えたり、新たな星が誕生したりと、宇宙ではさまざまな現象が起き、さまざまな物体がありますが、放出する電磁場の波長は、そのプロセスの仕組みによって違います。電波などの可視光と違う波長を調べることで、可視光では見えない宇宙の姿について知ることができます。

では、電波を通してどれくらい遠くまで宇宙を見ることができるでしょうか。

ALMAの成果の一つとして、132.8億光年離れた銀河に酸素を発見したことがあげられます。ALMAがとらえた電波が放出された時は、人間どころか、地球も太陽もまだ生まれていませんでした。この電波は132.8億年かけて宇宙を渡り、やっと地球に到達し人類が建造したALMA望遠鏡に感知されたのですが、132.8億年という気の遠くなるような長い時間を考えると、2013年のALMA建造はほんのちょっと前のことだと言えます。実は、この電波がもとの銀河から放たれた時には、ALMA望遠鏡を構成している素材(原子)の多くはまだ存在しなかった可能性もあるのです。

こんなに遠いところから届いた電波ですから、非常に弱く、とらえるには洗練された技術や工夫が必要です。ALMAのとんでもない感度を把握するために例えを挙げてみましょう。

月に電源を入れたままの携帯電話を置いたとしましょう。その携帯からの電波は、現在の携帯電話システムが使う地上の基地局のアンテナでは弱すぎてもちろん受信できません。ですが、ALMA望遠鏡にとっては、非常に強い電波として検知できます。132.8億年前の銀河から届いた電波より1000万倍強いのです。

ではALMAは実際にどのようにして弱い電波をとらえているのでしょうか。

下記の写真を見てください。

写真に写っているのは、日本が作った直径12メートルのALMA望遠鏡のアンテナです。

中央に穴の開いた大きなお椀があり、そのお椀にはいくつかの棒で支えられた小さな箱が付いています。

このお椀はたくさんの電波を集めるためのものです。棒で支えている小さな箱はレフレクター(副反射鏡)というもので、お椀の表面で反射した電波は、焦点の位置にあるレフレクターに集まり、レフレクターは集まった電波をお椀の真ん中にある穴の方に送るようになっています。

ところで、電波望遠鏡は光学望遠鏡と比べたら大きいことにお気づきですか?現在世界で一番大きい光学望遠鏡は、スペインのカナリア諸島にあるGran Telescopio Canarias)で、その鏡の直径は10.4メートルです。世界で一番大きい単一電波望遠鏡の「500メートル球面電波望遠鏡」は名前通り直径500メートルのお椀を使用します。

この大きさの差には意味があります。一般的に、望遠鏡は大きければ大きいほど天体のより細かい姿をとらえます。が、天体をきれいに見るには望遠鏡の大きさだけでなく、使用される波長も影響しています。長い波長で天体を細かく見るためには大きな望遠鏡が必要になります。

電波望遠鏡で、光学望遠鏡と同じ解像度で天体を見ようとすると、お椀を1000倍以上に大きくする必要があります。例えば、ハワイにある日本の光学望遠鏡「すばる」の鏡は直径8.2メートルですので、おなじ天体を「すばる」望遠鏡と同じ解像度で見るには、直径8.2km以上の望遠鏡を作らないとならないです。もちろん、それは無理です。

幸い、解像度を高めるには別の方法があります。それは、いくつかのアンテナを使って、とらえた信号を合わせることです。「開口合成法」と呼ばれる方法ですが、アンテナの配置の精度や高度な計算能力が必要となる難しい方法です。ALMAは単一アンテナではなくたくさんのアンテナの配列(アレイ)になっている理由は「開口合成法」で解像度を上げるためです。

ちなみに、ALMAの写真をみて、アンテナがランダムに散らばっているように見えませんか。

実は、アレイできれいな画像を作るためには、いくつかのアンテナを配置する必要がありますが、それぞれの距離は異なっている方が都合が良いのです。天体の細かいところを見るためには長い距離、全体的な様子をとらえるためには近い距離が必要です。ALMA望遠鏡に可能な配置はすべて綿密にデザインされています。

元の話に戻ります。

お椀の真ん中にある穴に送られた電波は、次はどうなるのでしょうか。

アンテナの深部には筒型の容器(クリオスタット)が入っていて、なかには受信機が搭載されています。

宇宙から届いた電波は非常に弱い上に、ある意味「汚れている」信号でもあります。この「汚れている」という意味は、届いた信号には解析を邪魔するノイズがたくさん含まれているということです。

ノイズは受信をするときにも生じてしまうため、受信機を設計するときには、もともとの信号がもつ情報を保ちつつ、ノイズが増えないようにする工夫が必要です。例えば、受信機の頭部はマイナス269℃まで冷やされていますが、これも受信の時に発生するノイズを抑える工夫の1つです。

ALMAに搭載されている受信機ができた当時は、世界一の感度を誇っていました。お椀に集められ、レフレクターを介して受信機に送られた電波は、受信機の深部に誘導され、超電導素子という長さ数ミリの部品に到達します。受信機の心臓部であるこの超電導の素子の中に到達して初めて、遠くからやってきた電波が「受信された」ことになります。

超電導素子の中にはさらに小さい超電導回路があります。宇宙から届いた周波数の高い電波はこの回路を通ることで、受信されるだけでなく、信号から情報を検出するための情報処理を行うために周波数の低い電気信号へと変換されます。

ALMAには10種類の受信機を搭載できるようになっています。そのなかでは、日本で開発された「バンド10」という受信機は一番高い周波数を扱っています。「バンド10」以外のALMA受信機では、心臓部の超電導素子でニオブという超電導物質を使っていますが、ニオブは「バンド10」の対象となる高周波数電波にさらされると超電導性を失ってしまいます。そのため、高い周波数に耐えられる新しい超電導物質が必要です。そこで、「窒化ニオブチタン」という新しい素材が利用され、当時世界一の感度が誇る受信機が生まれました。

今までの話をまとめてみましょう。宇宙から届いた微弱な電波をアンテナのお椀で集め、受信機に送ります。受信機の頭部に搭載されている超電導素子で電波が受信され、周波数の低い電気信号に変換されます。

次に、いよいよ受信した電波を処理・解析するわけですが、その前に、得られた電気信号を増幅します。受信機から出ている信号は、届いた電波と比べると強くて周波数の低い信号となります。

映像を作るための最後のステージはスーパーコンピュータでの処理です。ALMAにはスーパーコンピュータが2台設置されており、アンテナから送られている電気信号をリアルタイムで組み合わせて処理しています。処理をすることで、宇宙から届いてきたノイズに埋もれた信号から求めた情報が検出され、その情報をもとに画像が作られています。

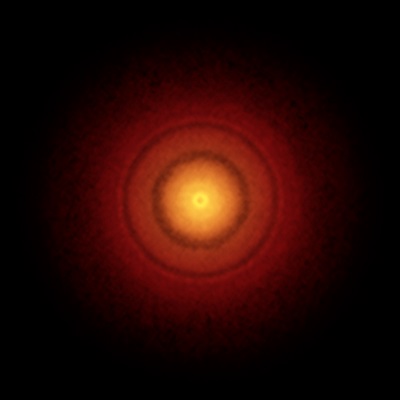

Credit: S. Andrews (Harvard-Smithsonian CfA), ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)