皆さん、こんにちは!

科学コミュニケーターの倉田祥徳です。

後編ブログでは、未読の宇宙公開記念イベントの後半戦であるトークイベントについて取り上げます。

前編ブログはこちら

https://blog.miraikan.jst.go.jp/articles/20250702post-559.html

アーカイブ動画はこちら

さまざまな光で宇宙をのぞく

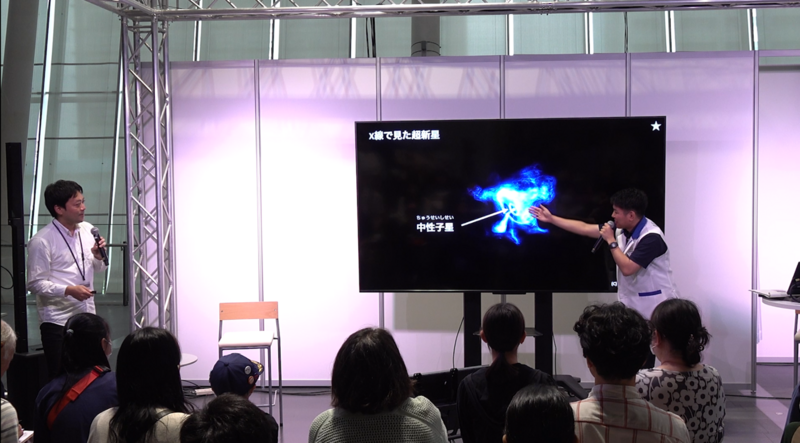

後半のトークイベントでは、「未読の宇宙」 展示監修者であり、今回のイベントのゲストでもある田中雅臣先生にさまざまな光で宇宙をのぞくとどんなことがわかるのか解説していただきました。

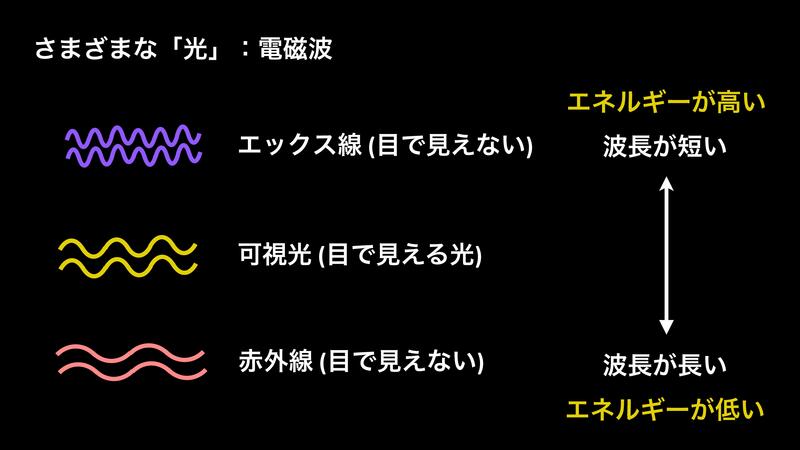

光にはさまざまなものがあります。例えば、私たちが普段見ている光である可視光、私たちの目に見えない赤外線やX線などです。イベントの冒頭では、赤外線カメラで映し出された会場の様子をスクリーンにうつしてみました。赤外線で周りを見るとどのような違いがあるのか、会場のみなさんに体験していただきました。イベント終了後のアンケートの中に、「赤外線で見た世界は、普段見ている世界とまったく違い、驚きました!」 という声もあり、可視光と赤外線で見え方がまったく異なることを実感できたのではないでしょうか。

それでは、赤外線カメラを宇宙に向けるとどのように見えるのでしょうか。

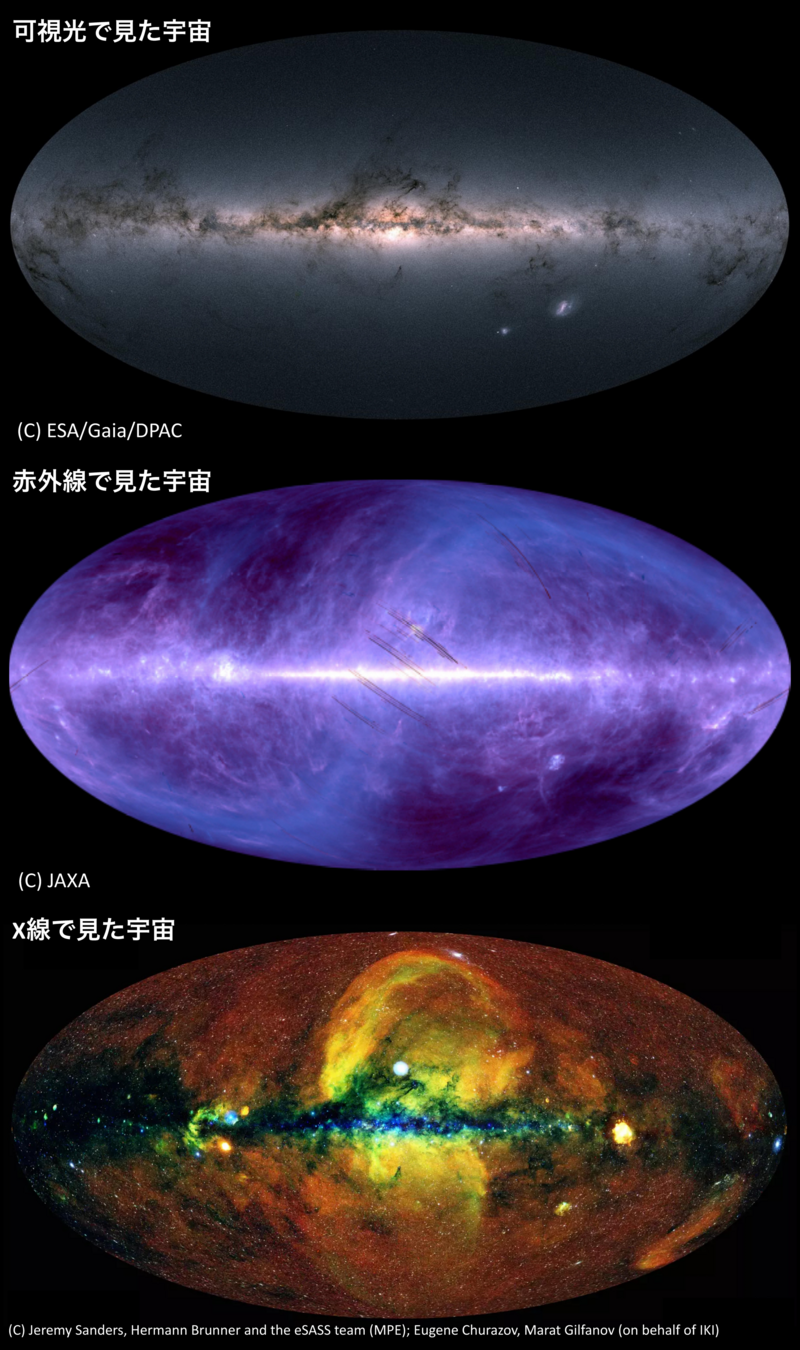

赤外線を含め、さまざまな光で宇宙をのぞいてみました。田中先生には天の川を可視光、赤外線、X線でのぞいた画像を準備していただきました。

いかがでしょう。これまた、ぜんぜん違った見え方になりますね。これはそれぞれの光が異なる波長 (エネルギー) をもつためです。このようにさまざまな波長で宇宙を観測する手法を 「多波長観測」 とよびます。

星の“最期”はどうなるの?

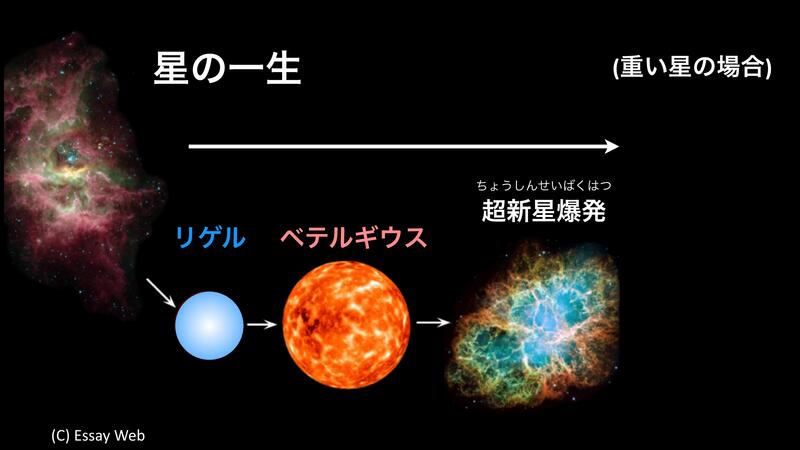

つぎに、田中先生のご専門である 「超新星爆発」 についてご説明いただきました。超新星爆発とは、質量が比較的大きい天体が迎える星の“最期“の姿です。

この超新星爆発では明るい光を放出するのですが、起こる前と後でどのくらい何が変化するのかを理解していただくために、超新星爆発前後の “まちがいさがし” を田中先生にご用意いただきました。ぜひアーカイブ動画を見て、挑戦してみてください!

さらに、超新星爆発が起きたあとには、中心に中性子星が残ることがあります。たとえば「未読の宇宙」の多波長観測の体験装置でも紹介している 「かに星雲」 は、およそ1000年前に記録された超新星爆発の名残で、その中心には、中性子星が今も残っています。

X線で観測すると、その中性子星がくっきりと見えるのです。

多波長観測×重力波観測の組み合わせでどんなことがわかるの?

ここで、中性子星について少し解説します。

たとえば、私たちが暮らしている地球を、当館のシンボル展示 「ジオ・コスモス」 の大きさとしましょう。地球の直径が約1万2000 kmでジオ・コスモスの直径が約6 mなので、縮尺はだいたい200万分の1のサイズとなります。そのとき、中性子星はなんと直径、約1 cmです!

めちゃくちゃ小さいですね。驚くのはここからです。

中性子星の質量は、なんと地球の約50万(500000)倍です!

中性子星は、サイズが小さいのに質量が大きいことになります。つまり、ものすごくぎゅうぎゅうな、密度の大きい天体であることがわかります。満員電車なんて比ではありません。このように密度が大きい天体はその周辺に大きな重力をおよぼします。そうすると、比較的近くにある中性子星どうしはやがて衝突します。その際に、爆発現象を起こし、金やプラチナなどの元素をつくりだすそうです。

では、どうやって中性子星の衝突を確認するのでしょうか。

答えは重力波観測。

中性子星どうしが合体するときに重力波が生じるのです。この重力波が生じた場所をさまざまな波長の光で観測することで、今までわかっていなかったことがわかってきます。

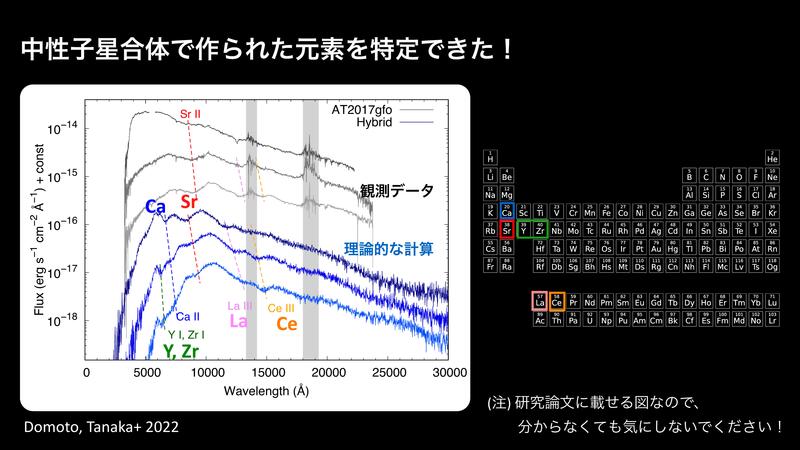

田中先生のご研究では、重力波観測と多波長観測を組み合わせた「マルチメッセンジャー天文学」によって、「ストロンチウム(Sr)」「セリウム(Ce)」「ランタン(La)」などの元素が中性子星どうしの合体で生まれていることを世界で初めて明らかにしました(Domoto, N., Tanaka, M., Kato, D., Kawaguchi, K., & Hotokezaka, K. (2022). Lanthanide Features in Near-infrared Spectra of Kilonovae. The Astrophysical Journal, 939(1), 8.)。

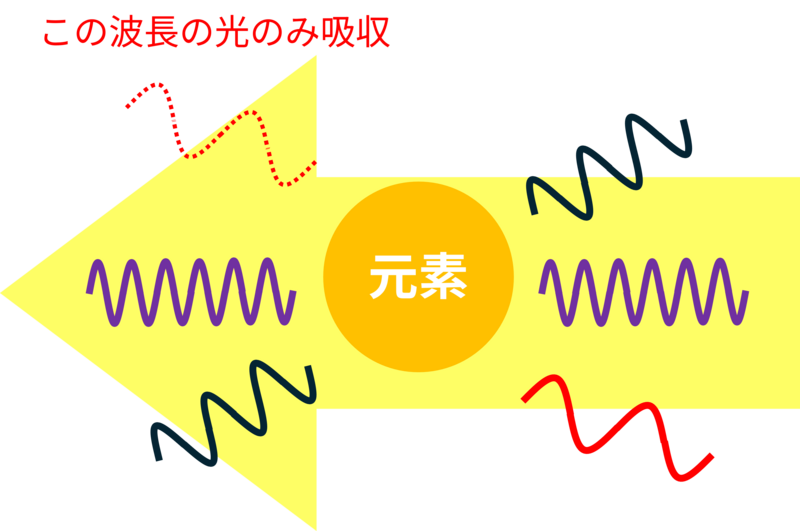

これは、元素に吸収される特定の「波長」の光を調べることでわかったそうです。ちなみに、すべての元素は、必ず特定の「波長」の光を吸収することが知られています。

中性子星どうしの合体から放たれた光を詳しく調べることで、ある波長の光が吸収されていることが確かめられ、元素を特定するに至ったそうです!

言葉ですると簡単そうに聞こえますが、中性子星の合体でつくられる元素は光の速度の約10分の1 (秒速 30,000 km!) という超高速で動いているので、その「波長」が大きくずれてしまいます。そのずれも考えながら、何が宇宙で起きているのかを見つけ出す。これはとても大変です。

また、新しいことがわかると、新たな謎がでてきます。

「他にはどんな元素ができるのか」

「どんな中性子星の合体も金やプラチナなどの元素をつくるのか」

こうした謎もマルチメッセンジャー天文学によって解き明かされる日がくるかもしれません。マルチメッセンジャー天文学は幕を開けたばかり、今後の研究成果にも期待したいと思います!

そして、イベントの終盤の質問コーナーではたくさん質問をいただきました!

「宇宙で新しい元素が見つかることはありますか?」「宇宙人はいますか?」など気になるトピックばかりでした。イベント終了後のアンケートにも、参加者からいくつか質問が寄せられていましたので、田中先生に改めてうかがってきました!

~Q&A~

「どうして天文学をやろうと思ったのですか?」

田中先生:宇宙にはまだまだ解明されていない謎がたくさんあると知って興味をもったことが最初のきっかけでした(大学1年生ぐらいの頃です)。その後、実際に研究に携わるようになってからは、物理や数学を使って、手の届かない距離にある、想像もできないぐらいのスケール(大きさだけでなく、重さ、速さ、エネルギーなど)の天体現象を理解できることの楽しさにハマってしまい、今でも天文学の研究を続けています。

「赤外線やX線などに色を付ける際に、色の選び方に国際ルールのようなものはあるのでしょうか?」

田中先生:特に統一したルールはありません。ただ、例えば可視光の画像と赤外線の画像を比較したり、合成したりするときはより波長の長い赤外線の方を赤っぽく色付けすることが多いです。実際は、赤外線は目に見えないので、赤いわけではないのですが、波長が長いことがわかりやすいためです。

「ブラックホールとブラックホールが合体したら、中性子星どうしの衝突のように爆発するのでしょうか?」 ※ブラックホールどうしの衝突でも重力波は生じます。

田中先生:これは鋭い質問ですね! ブラックホールからは物質も光も出てこられないので、ブラックホールとブラックホールが合体しても、爆発する (物質が外向きに飛び出す) ことはないだろうと考えられています。同じ理由で、光が出てくることもなさそうです。ただ、ガスがたくさんある場所でブラックホールが合体すると、周りのガスに影響を与えて光るかもしれないという説があるなど、実は最新の研究テーマとなっています。

最後に。イベントを企画・実施していく中で、私たちからのさまざまなお願いにも丁寧に応えてくださった田中先生には感謝の気持ちでいっぱいです。そして、イベント中はどんなときも楽しそうに、そして熱意をもって研究内容をお話しされることで、会場の誰もが自然と話に引き込まれていきました。これは、社会と科学とを繋ぐ立場にある科学コミュニケーターとしても大変参考になりました。また、ついなんでも聞いてしまうような親しみやすさにあふれていて、終始楽しく、そして学びの多い時間を過ごすことができました。

本当にありがとうございました!

次回の「未読の宇宙」公開記念イベントもぜひ楽しみにしてください!

【参考】

イベントページ 「研究者とめぐる 『未読の宇宙』 〜さまざまな光で宇宙を “みる” 」

https://www.miraikan.jst.go.jp/events/202505183981.html

ブログ 「マルチメッセンジャー天文学の幕開け (前編)」

https://blog.miraikan.jst.go.jp/articles/20250702post-559.html