皆さん、こんにちは!

科学コミュニケーターの倉田祥徳です。

2025年4月23日、新常設展示「未読の宇宙」がオープンしました!

宇宙には、まだ誰も読み解けていない“未読“の謎が数多く残されています。

これまでに研究者たちは、巨大な観測・実験装置を駆使して、宇宙の謎の解明に挑んできました。展示では、特に、宇宙の謎を読み解くために用いている4つの手法「多波長観測」「重力波観測」「ニュートリノ観測」「加速器実験」に注目し、異なる視点から最先端の研究を紹介しています。

日本科学未来館では、この新展示の公開を記念して、2025年度に4回シリーズで特別イベントを開催します。各回、展示監修を務めた先生方をゲストスピーカーとしてお迎えし、それぞれの手法をテーマに監修の先生と一緒に展示をめぐりながら解説を聞くことができる「ギャラリートーク」と、先生方に研究内容をお話いただく「トークイベント」をセットで実施します。

今回のブログでは、5月18日に開催された1回目のイベント 「研究者とめぐる 『未読の宇宙』 〜さまざまな光で宇宙を “みる” 」 のようすをたっぷりとご紹介します。ブログは前編・後編の2部構成となっています。

前編では「ギャラリートーク」、後編では「トークイベント」の模様をお届けします。

すでに「未読の宇宙」を訪れたという方も、これから展示に行ってみたいと思っている方も、このブログを読めば、展示がもっと楽しめること間違いなし⁉

ぜひ最後までお付き合いください!

トークイベントのアーカイブ動画はこちらからご覧ください。

ゲストスピーカーは、伝わる言葉で宇宙の面白さに引き込んでくれる田中雅臣先生!

今回のイベントでお招きしたのは、田中雅臣先生です。お話いただくテーマは「多波長観測」。多波長観測とは、ふだん私たちの目に見えている光(可視光)だけでなく、電波や赤外線、X線など、さまざまな光で宇宙を“みる”ことで、星や銀河の様子をくわしく調べる方法です。

田中先生は、「超新星爆発」などの高エネルギー爆発現象について研究をされています。

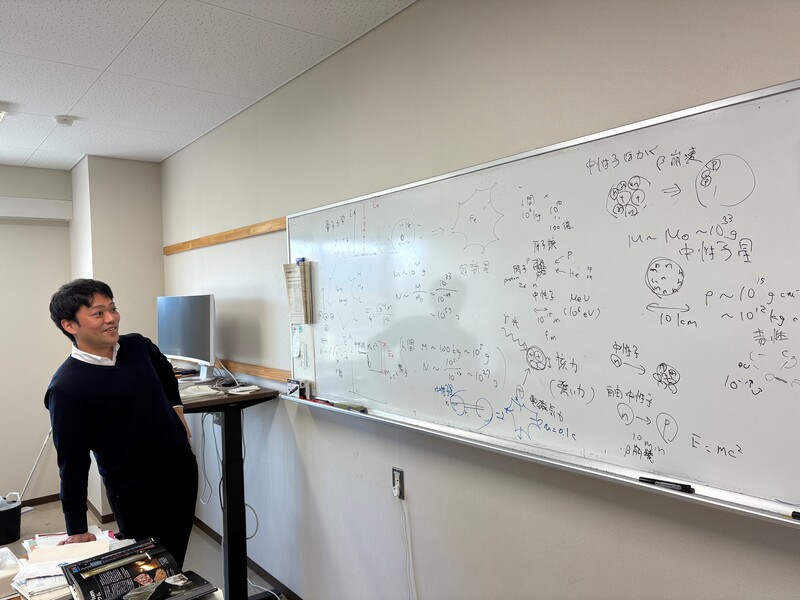

イベント前には、東北大学に取材のため訪問させていただきました。なんと、自分が学生時代にいた建物内に田中先生の研究室があるという…… こんなご縁もあるのですね。

取材にも快くご対応いただき、ホワイトボードに数式を書きながら研究内容を紹介していただきました。

物理が得意ではない私でさえ、数字を用いた説得力のある説明に引き込まれました。なぜ、学生時代、田中先生の授業をとらなかったのか、シラバスを読んでいた頃に戻りたい……。

昔話はこのへんで、そろそろイベント当日のようすを紹介していきたいと思います。

展示監修者と「未読の宇宙」をめぐってみた

本イベントの前半は、田中先生とともにイベント参加者が展示内をめぐりました。

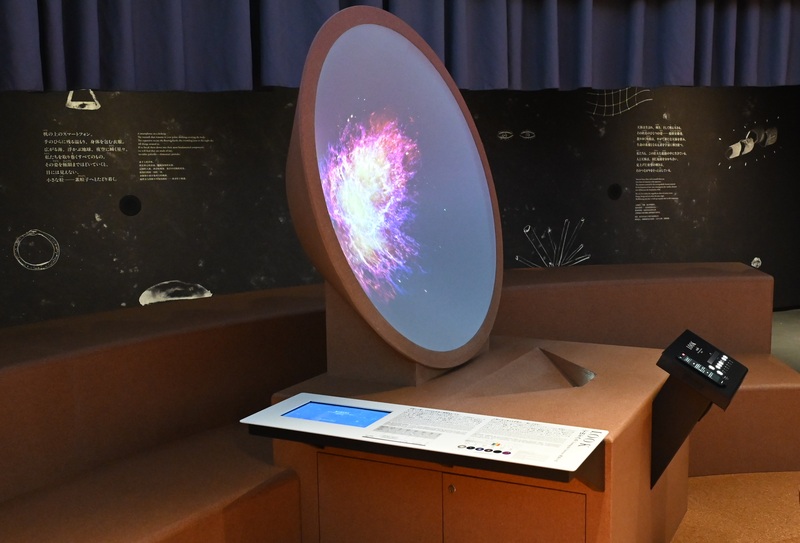

田中先生は、「未読の宇宙」の中でも「多波長観測」に関する展示の監修を務めていただきました。展示場には、多波長観測の体験ができる展示があり、6つの天体をガンマ線、X線、紫外線、可視光、赤外線、電波といった異なる光(専門的には電磁波)で見ることができます。

田中先生にご紹介いただいた天体は「オリオン星雲」です。この「オリオン星雲」を可視光・赤外線・X線といった異なる光で観測してみると、どのような違いが見えるのでしょうか。

目で見ることができる光(可視光)でオリオン星雲を見ると、宇宙に漂っているちりによって“もやもや”とした姿が見えます。

一方、赤外線で見てみると、オリオン星雲の内部、とくにガスが濃いところで何が起きているのかを詳しく見ることができます。これは赤外線がちりを通り抜ける性質があるためです。

さらに、X線で見ると、可視光や赤外線で見たときとは、まったく異なるようすが浮かび上がります。オリオン星雲の中では、たくさんの星が新しく生まれています。この新しい星が生まれる場所では、周囲のガスやちりが急激に引き寄せられて高温になり、X線が放出されています。そのため、X線を用いることで、星の誕生にともなう激しく活動する姿をとらえることができます。

このように様々な光を用いて観測する手法を「多波長観測」と呼びます。(この「波長」という言葉はブログ後編で詳しく説明しています。)

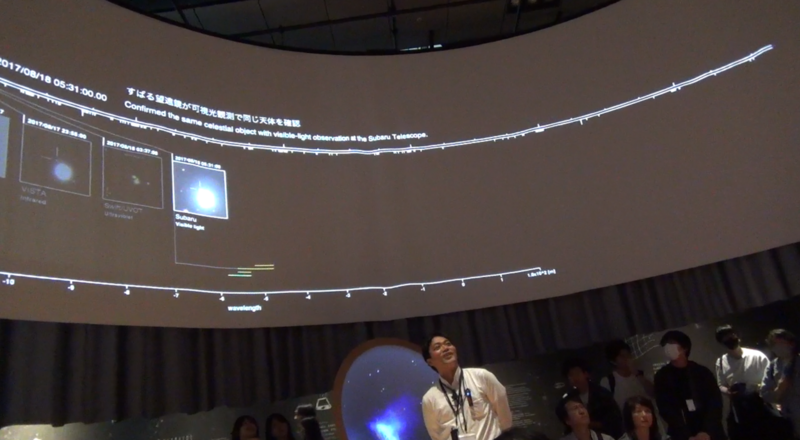

田中先生には、展示場の上方にある360°スクリーン(マルチメッセンジャービジョン)の映像も説明していただきました。とくに、後述する「マルチメッセンジャー天文学」の確立のきっかけとなった「GW170817」とよばれている出来事に関する映像をご説明いただきました。なお、「GW170817」は、重力波(Gravitational Waves)を2017年8月17日に観測したことを表しています。

この映像では、重力が強い天体である中性子星どうしが衝突した際に生じる「重力波」とよばれる現象を観測し、その直後からさまざまな光を用いて「多波長観測」をした事例を紹介しています。こうした追観測によって、重力波が生まれた場所でどんなことが起こっているのか、を調べることができます。

このときの中性子星の合体は、地球から1億3000万光年くらい離れた場所で起こったことが知られています。つまり、1億3000万年前に遠くの宇宙から発生した重力波を2017年に観測したことになります。この重力波が観測された直後、さまざまな光を用いた「多波長観測」が行われました。田中先生は、2017年当時、ハワイにある「すばる望遠鏡」を用いて、重力波が生じた場所を可視光で観測していたそうです。

このときは、中性子星どうしが衝突した際に生じる「キロノバ」という強い光を検出でき、元素の起源に関する研究が大きく進みました(元素の起源に関する研究については知りたい方は、ぜひブログ後編をご覧ください!)。

つまり重力波観測に多波長観測を組み合わせることで、より宇宙で起きている現象を深く理解できるようになったのです。このような学問は「マルチメッセンジャー天文学」とよばれており、「GW170817」は、重力波観測と多波長観測を組み合わせた「マルチメッセンジャー天文学」の初めての成功例となりました。なお、マルチメッセンジャー天文学には、他にもニュートリノ観測と多波長観測を組み合わせた研究などがあります。

ギャラリートークの後に行われた、トークイベントでは、このマルチメッセンジャー天文学の最新の研究成果についてうかがいました。マルチメッセンジャー天文学でいったいどんなことがわかってきたのでしょうか。(後編に続く)

【参考】

イベントページ 「研究者とめぐる 『未読の宇宙』 〜さまざまな光で宇宙を “みる” 」

https://www.miraikan.jst.go.jp/events/202505183981.html

ブログ 「マルチメッセンジャー天文学の幕開け (後編)」

https://blog.miraikan.jst.go.jp/articles/20250702content-24.html