自動運転車が町を走る社会に少しずつ近づいています。2019年には法律が改正され自動運転中のルールが整備され始めました。各自動車メーカーからは、より高度な運転支援技術を備えた車を日本で販売する計画が打ち出されています。

「自動運転車が町を走る未来ってどんなの?」

「そもそも車が自動で運転するってどういうこと?」

自動運転という新しい技術を社会に迎え入れようとしている今、みんなでこの技術と未来の社会を考えたい!そこで、高度運転支援技術や自動運転車の開発販売を行うメーカー協賛のもと、小・中学生向けのワークショップを開発し、全国12の科学館で実施しました。ここではその様子をご紹介します。

取り組み概要

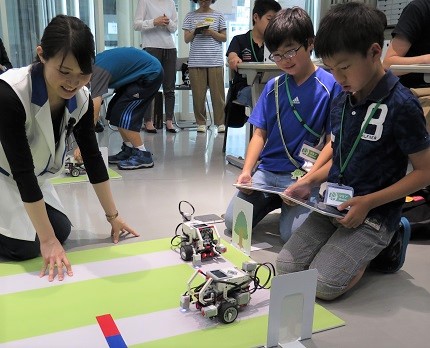

次世代を担う子どもたちに自動運転のある未来を一緒に考えてもらいたい! そんな思いから、未来館は自動車メーカーのビー・エム・ダブリュー株式会社(以下 BMW(株))と共同でワークショップ「自動運転で動く車のしくみ」を2017年に開発しました。このワークショップでは、自動車型ロボットをプログラミングするなどして、自動運転に関連する技術を学んでいきます。未来館がこれまで開発・実施してきた実験教室「ロボット頭脳系」のノウハウや、BMW(株)の自動運転に関する技術や知識が活かされています。

そして、開発したワークショップを全国科学館連携協議会と共催で全国に展開しました(2017年~2019年)。BMW(株)協賛のもと、ワークショップで使用するロボットやタブレット、スライド資料を全国12の科学館に提供し、多くの子どもたちに体験してもらいました。

試行錯誤の中で自動運転技術を学ぶ

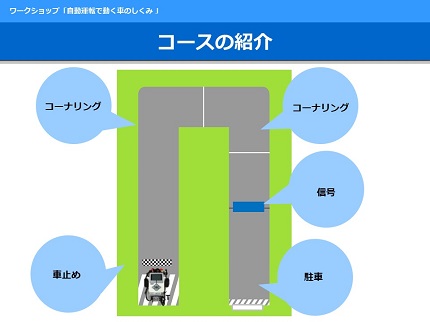

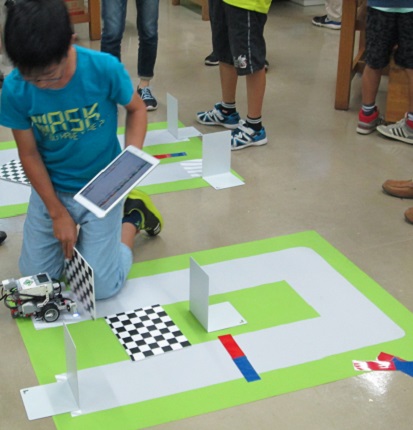

ワークショップでは、LEGO社のロボット「EV3」を使って、自動運転に用いられる技術をロボットで再現(プログラミング)して、オリジナルコースにチャレンジします。「カーブを曲がる」「信号に従う」「駐車する」など自動運転の動作をプログラミングし、ロボットを巧みに動かしてコースを走りきることが求められます。

全長3mにも満たない一見簡単そうなコースですが、いざロボットを走らせてみると、カーブを直進したり、信号は青なのに動かない、障害物に激突しながら走り続ける...とトラブル続発。「こんな当たり前のことが何でロボットはできないの!!」といら立ちを見せる子どももいますが、「空気を読めないロボットが悪いのではなく、自分が作ったプログラムが悪い」を合言葉に、ひたすらプログラムを直します。そうして試行錯誤を繰り返えすうちに少しずつ論理的な思考ができるようになり、適切なプログラムが作れるようになります。そして、ようやくコースを走り切った子どもからはガッツポーズが生まれていました。

プログラミングでロボットを走らせた後に、みんなでこんなことを考えました。

Q 自動運転車が公道を走るにはどんなプログラムを備えている必要がある?

子どもたちからは次のような意見があがりました。

- 超音波センサーで人が1m以内にいるときには止まれるようにする

- ポストや夕焼けの赤色に惑わされないで信号の赤色だけを判断できるようにする

- 信号は青だけど人が横断しているときにも対応できるように、例えば、カラーセンサーで信号を見た結果よりも超音波センサーで人を感じた時の結果を優先させる

- 車についているセンサーだけでは限界があるから信号から電波を出す

自動運転車が公道を安全に走りきるには、様々な場面に対応できるよう多様なセンサーとその情報をもとに賢く判断できるプログラムが必要であることに気づいたようです。

自動運転車の実際と未来を考える

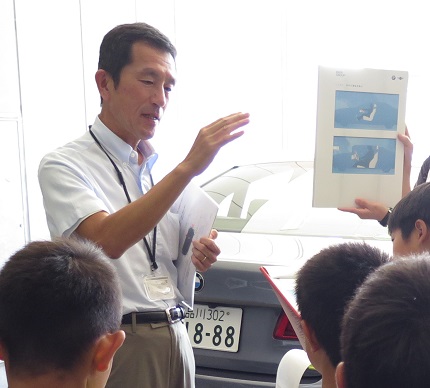

ワークショップでは、最新の運転支援技術を搭載した実際の車も観察しました(一部実施館のみ)。部分運転自動化を実現した技術を搭載し、日本の公道をすでに走っているBMW(株)の車を目の前に、どこにどんなセンサーがついているのか観察します。この日の車に搭載されているカメラ・センサー・レーダーの数は全部で24個。自分がプログラミングをして走らせたロボットと比較しながら、車の前後左右をじっくりと探りました。また、車に乗り込んで実際にドライバーが手を離した状態で縦列駐車する様子も体験します。現在の社会に導入されている技術に直に触れました。

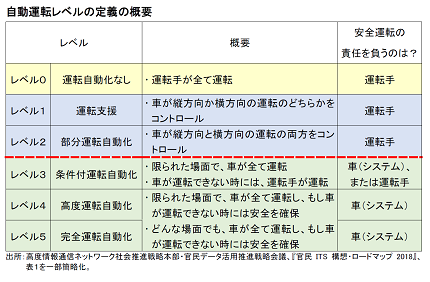

加えて、自動運転車にも1~5のレベルがあることや、そのレベルが上がるにつれて車に求められる「感じる力(センサーの能力)」も上がることも学びます。ここで観察したのはレベル2の「部分運転自動化」ができる車。そこから、レベル4の「高度自動運転化」を実現できる車では、どのようなセンサーが必要になるのか、BMW(株)の担当者からイメージを紹介してもらいました。

そして、ワークショップの最後には、自動運転車が町を当たり前に走るようになったらどんな世界になるか、新たな技術が導入された未来社会についてみんなで考えました。会場にいた大人も感心するような意見もたくさんあがりました。

Q子どもだけのドライブはOK?

- レベル5の自動運転車だったらOK

- 責任をとる人がいないとダメ!でも乗ってみたい!

- そもそも免許って何?自動運転車に乗るのに免許っているの?

Qもし自動運転車が事故を起こしたら、それはだれの責任?

- 乗っている人は「自動で止まりますよ」と言われて買っているわけだから作った人が悪い

- その車に乗っている人が悪いと思う。けれど自動運転のレベルによると思う

- 乗っている人と作った人が5:5で悪い

Qどんなゆたかな未来が訪れそう?

- 運転できない人(子どもや高齢者)でも自由にどこかへ行ける

- 運転中に自由な時間ができてみんなで会話ができる

- 運転中に仕事ができるからみんなが家に帰る時間が早くなる

- あおり運転のような危険な運転がなくなる

- 交通事故が減って亡くなる人も少なくなる

ワークショップを実施した科学館の担当者は

科学館の職員さんにこのワークの意義をうかがいました。

- 科学館で、最先端の技術に触れてもらう場の提供や、企業と連携した取り組みの実施が重要だと常々考えていたが、このワークではまさにそれができた。

- スタッフの人数には限りがあり、新しいことに取り組みたいという思いはあってもなかなか新コンテンツ開発に労力を割けない現状もある。だからこのワークショップは助かった。

- 来館者が年々低年齢化している現状があり、かねてより小学3年生~中学生にアプローチしたかった。この層の子どもたちが楽しめるワークショップができてよかった。

開発と普及を共同で実施したBMW(株)の担当者は

BMW(株)の杉浦光さんにこの取り組みの意義をうかがいました。

広報部 杉浦 光 氏

自動運転という言葉が一般に普及してきたタイミングで、将来実際に体験する小学校中学年から中学生に対して、その背景や正しい知識の伝達と、関連する科学技術の学習とを連携させた今回の試みは、とても挑戦的だったと思う。自動運転車が普及する世界についてのディスカッションでは、ハッとするような見方や意見の発表があり、乗り越えるべき課題を改めて考える有効な機会を提供してもらうことができた。積極的に社会的活動に取り組んでいくことを課題と考えていた弊社にとって、プログラミング教育の展開に協力させて頂けた今回のプログラムは今後に向けた貴重な第一歩となった。引き続き社会活動に積極的に取り組んでいきたい。

資料を提供した12の科学館では、それぞれに適宜アレンジを加えながらこれからもワークショップが行われる予定です。このワークショップを通じて、全国各地のたくさんの子どもたちが、自動運転という新しい技術を知り、未来の社会を考えてくれることに期待しています。

担当した科学コミュニケーター

雨宮崇 坪井淳子 高橋尚也 宗像恵太