10月になり、今年もこの季節がやってまいりました! 10月6日から、2025年のノーベル賞の発表が始まります。日本科学未来館では例年通り、6日(月)の生理学・医学賞、7日(火)の物理学賞、8日(水)の化学賞の発表に合わせて、ニコニコ生放送・YouTubeで約1時間半のライブ配信を行います!

受賞者発表までの時間は、賞ごとにテーマを設定し、科学コミュニケーターが身近な話題を交えながら、最新の研究トピックスを独自の視点で紹介しつつ、視聴者の皆様と一緒に受賞者発表の瞬間を迎えます。

そこで、当日司会を務める科学コミュニケーターの三浦が、準備中の担当科学コミュニケーターに直撃! 番組の内容や、意気込みなどを聞いてきました!

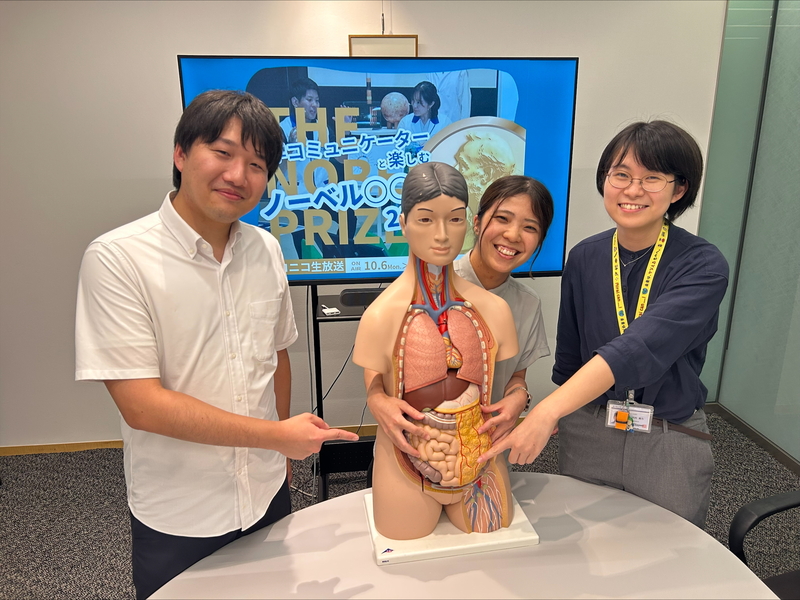

生理学・医学賞~もはや1つの臓器? 健康を支える腸内細菌~

生理学・医学賞の担当は、渡邉桂佑さんと齋藤早樹子さん、河内美乃さん。渡邉さんはノーベルイベントを担当するのは2回目、齋藤さんと河内さんは初めてです。メンバーのみなさんは、今回のテーマを意識した生活を送っているそうですよ。

三浦:今年のテーマを教えてください!

渡邉:ずばり“腸内細菌”です。生理学の視点から、私たちの体の機能や健康を支えている腸内細菌についてご紹介します。ここ数十年で、腸内細菌の解像度が上がってきているんです。例えば善玉菌、悪玉菌も、善玉菌が多ければいい・悪玉菌が少なければいいというわけではなく、両者の“バランス”がどうやら大事らしいとわかってきました。最近は、「腸活」も流行っていますよね。いろんな人の腸内細菌のバランスを調べることで、その人にあった腸内細菌がわかってきたんです。

三浦:腸内環境って一人ひとり、全然違うんですね。

渡邉:そうなんです。腸内細菌を個人情報として扱ってもいいんじゃないか…という考えがあるくらいなんですよ。ゲノム技術が発展してきて、個人の腸の中で、どんな細菌が働いているのかなども調べられるようになりました。指紋のかわりに腸内細菌バランスが使われる可能性も、もしかしたらあるかも…。腸内細菌…今こそ取り上げるべきなんです!

三浦:腸内細菌の面白ポイントを教えてください。

河内:よくよく考えてみれば、自分のお腹の中に細菌がいるって変な感じがするなあと思って(笑)。調べると体の中に100兆個を超える細菌がいるらしいんです! この数は、37兆個ある私たちの細胞よりも多いんですよ。彼らに助けてもらいながら、体や心の健康を維持しているのが面白いので、そんな腸内細菌がもつすごい働きに注目してほしいです。

渡邉:腸内細菌が、私たちの健康と深く関わっていることが面白いところだと思っています。生理学は、いかに複雑な体の現象をとらえていくかという学問です。私たちの身体は、腸内細菌たちとも複雑なやり取りをしていて、ある意味“共生”をしています。難しいところもあるのですが、そこがまた面白いですね。

齋藤:便秘などの消化管の不調は腸内細菌と関係しているとイメージしやすいですが、長寿や睡眠のような一見関係なさそうな体の現象にも関わっているところが、とても面白いなあと思います!私自身、ここ数週間毎日、キムチ納豆と腸内細菌の餌になるサツマイモを150g食べるように心がけています。好物なので、楽しく続けられています。効果が出るためには、少し時間がかかるようですが(笑)、それも含めて楽しみです。

三浦:歯の健康は体の健康、といったりしますが、「腸内細菌の健康が、体の健康」といわれるようになるかもしれませんね!

三浦:最後に意気込みを教えてください!

河内:調べれば調べるほど、腸内細菌へのアツい想いが湧いてくるので、その熱意を本番で視聴者のみなさんにお伝えしたいです!

齋藤:自分の腸への興味もわいてきました!皆さんがそれぞれワクワクできる発見に出会えるような番組にできるように、腸内細菌の力を借りて頑張ります!

渡邉:細菌を滅菌するほど熱量があります(笑)! リサーチをすればするほど健康って人それぞれで、腸内細菌も人それぞれだなと気がつきます。「なんとなく体に良さそう」と食べているものも、科学的になぜ良いのかを知っていただきたいですし、腸内細菌の奥深さをお伝えできたらと思います!

メンバーの推し腸内細菌を聞くと、渡邉さんは「ブラウディア菌」、齋藤さんは「ロイコノストック」、河内さんは「ガセリ菌 SP株」だそうです。推し菌の話題だけで10分近く大盛り上がりの3人。そんな、腸内細菌愛溢れるメンバーでお送りするノーベル賞生理学・医学賞の同時視聴は、6日(月)17時半から始まります。

▼ニコニコ生放送の視聴用リンクはこちら!

物理学賞~ビッグサイエンスで読み解くノーベル物理学賞

物理学賞の担当は、出沢良樹さんと倉田祥徳さん、丸山遥香さん。出沢さんと倉田さんは2回目(倉田さんは昨年、化学賞を担当)、丸山さんは初めて担当します。研究者の方にインタビューをしながら、準備を進めているようです。

三浦:今年のテーマは何ですか?

出沢:物理学の特徴の1つであるスケールの大きさに注目して、「ビッグサイエンス」を取り上げます。ビッグサイエンスの明確な定義は決まっていないのですが、加速器や宇宙望遠鏡のように装置が巨大でしたり、国際プロジェクトのように何千人もの研究者が協力する参加人数の多さでしたり、計画の長期性や予算額の規模が大きかったり…。こういう大きな資源の投入を必要とするプロジェクトをビッグサイエンスといったりします。

三浦:体制もそうですが、研究対象の大きさが壮大なのもロマンがあっていいですね!

丸山:そうなんです! ロマンがあるんです!

出沢:ただ単純に「大きいよ!」というだけではなくて、いろいろな側面から見ていこうと考えています。まず、どのようにビッグサイエンスが生まれてきたか、何をめざしているのか、そして私たちの社会とどのように繋がっているのか……ビッグサイエンスの全体像をのぞけるようにお伝えします!

三浦:それぞれの注目ポイントを教えてください。

倉田:今年伝えたいのはもう、ワクワク感! 今までわからなかったことがわかってきているっていうのが、ビッグサインスの面白さの1つだと思っています。そして、科学って研究者が黙々と取り組んでいるだけではなくて、さまざまな国の人たちが協力し合っている。1人の力ではなかなか成り立たないことも、いろんな人が関わることによって、どんどん明らかになっていくということをお伝えしたいですね。

出沢:核融合エネルギーの実現をめざしている、皆さんご存じの国際プロジェクト・ITER(イーター)を取り上げます。研究の規模感だけじゃなくて、参加する国・地域の多さや、そこで働く人々の多様性にも注目しています。このITERでの研究成果や知識は、産業界にも伝えられているんですね。このプロジェクトの背景にある壮大なストーリーや、社会全体の繋がり・広がりみたいなものをお伝えしたいですね。

丸山:私は加速器をテーマにします。加速器とは、電子や陽子などの粒子を光の速度近くまで加速して、高いエネルギーの状態をつくり出す装置です。そんな加速器を使って、研究をしている先生方にインタビューをしました! 「宇宙がどうして今の状態になったのか」を研究されていて、お話からも研究を楽しんでいる様子を感じられました。スケールの大きい、ロマンあふれる研究内容だけではなく、先生方の熱意もお伝えしたいです。

倉田:番組の後半は、「投資家会議」を行います! 現在稼働中のプロジェクトではなくて、「将来、もし研究できたら新しいことがわかるんじゃないか」というプロジェクトを我々が考えます。それらのプロジェクトに、視聴者のみなさんが投資をしてもらう予定です(アンケート機能を用いて、投票していただきます)。

どのようなプロジェクトを紹介するかは、当日のお楽しみ。でも今わかっていないことが、明らかになるなんて……

倉田・出沢・丸山:これはもう、ロマンしかない! ロマンを感じてほしいです!! (大盛り上がり(笑))。

三浦:最後に意気込みを教えてください。

出沢:物理の面白さというとロマンとスケールの大きさ! 実験装置の規模はもちろん、自然現象そのものスケールの大きさに込められた研究の面白さの一端を感じていただけるように頑張ります。

倉田:去年化学賞の担当、今年は物理学賞担当ということでちょっと緊張していますが(笑)、他の人の足を引っ張らないように頑張ります!

丸山:初めての大きなイベントでドキドキしています(笑)。私は物理が大好きなので(※丸山さんの専門は原子物理学。博士(工学))、みんなに物理の魅力やワクワク感を共有できるように頑張ります!

「こんなことが明らかになったらいいよね~」と未知の現象の話が止まらない3人。そんな、物理愛溢れるメンバーでお送りするノーベル賞物理賞の同時視聴は、7日(火)17時半から始まります。

▼ニコニコ生放送の視聴用リンクはこちら!

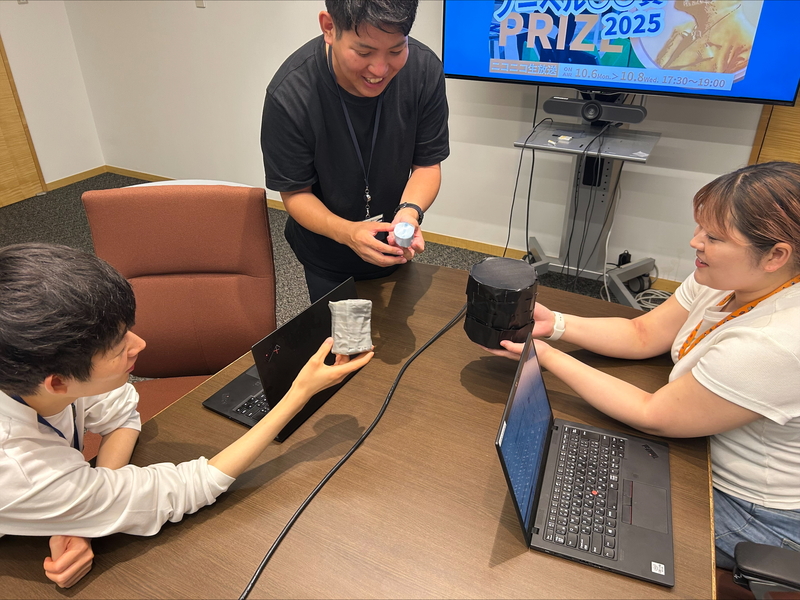

化学賞~ユニークな“構造”を生かした研究に注目!~

化学賞の担当は、加藤昂英さんと若林里咲さん、松下このみさん。加藤さんは3回目、若林さんは2回目、松下さんは初めて担当します。それぞれのバックグラウンドに基づきながら、リサーチを進めているようです。

三浦:今年のテーマはなんですか?

加藤:ユニークな“構造”を活かした注目研究がテーマです。なぜ「構造」に注目したかというと、とにかくめちゃ面白いから! 化学って原子というすごく小さな粒の視点で見ていくんですが、その原子がどう繋がっているか、つまりどういう構造をしているかを見ると、色や電気の通しやすさなど、その物質がもっている性質が分かるんです。それがたまらないんですよね~。

三浦:他にも構造をテーマにした理由はあるのでしょうか?

加藤:今年は「“構造”が鍵となる研究が、ノーベル賞を受賞するんじゃないか」と予想しているんです。ノーベル賞発表では、毎回選考委員の一人が受賞内容を説明します。詳しく解説をするので、その人の専門分野に近しい研究が受賞するだろう、と考えたのです。我々が今回のプレゼンターになるだろうと予想した人の専門が無機・構造化学なので、構造をテーマにしました。※

三浦:去年は予想が見事的中しましたが、今年はどうなるでしょうか…! 楽しみですね。

三浦:皆さんが“構造”で、注目しているポイントなどはありますか?

加藤:僕は“炭素オタク”なんですよ。昨年は、黒鉛やフラーレンなど、炭素からなる物質を幅広く紹介しました。今年はその中でも、炭素からなる筒状の物質「カーボンナノチューブ」の魅力を、“構造”の視点から思いっきり語ろうと思っています! カーボンナノチューブは、その“構造”、つまり太さや巻かれ方などによって性質が変わります。「巻かれ方…?」って言われてもピンとこないと思うので模型などを使いながら紹介したいと思います。

若林:私が注目するのは、最近話題の「ペロブスカイト太陽電池」です。ペロブスカイトという鉱物の結晶と同じ構造を「ペロブスカイト構造」というのですが、太陽電池で使われるペロブスカイト結晶はが組み合わさっているところがユニークなんです。「薄い、軽い、曲がる」という特徴をご存じの方も、それを化学的に見る機会はあまりないのでは?と思います。有機物と無機物が合わさったハイブリットな構造から生まれる、面白い性質をお伝えします。

松下:私はMOF(=有機金属構造体、モフ)という物質をご紹介します。この子はジャングルジムみたいな構造をしています。子どものころ、ジャングルジムの中に入って遊んだことはありますか? 実はMOFも同じように、ジャングルジムの部屋のような孔(すき間)があるんです。 作るのも簡単で、、、とまだまだ魅力はいっぱいあるのですが、続きはぜひ生放送で確かめてください。

三浦:最後に意気込みを教えてください!

松下:生放送なのでかなり緊張しているのですが、その緊張感も含めてお伝えしたいです。ちょっとソワソワしながら話しているところや、発表した後の盛り上がりも、一緒に楽しんでいただければと思います!

加藤「我々には原子が見えるので…」…、若林「訓練を積むと分子の振動まで見えるらしいですね」、松下「加藤さんは見えているんですか…?」、加藤「あ、僕はもうすでに見えていますね!」と、化学トークが止まらない3人。そんな、化学愛溢れるメンバーでお送りするノーベル賞化学賞の同時視聴は、8日(水)17時半から始まります。

※参考:Chem₋Station 「SNS予想で盛り上がれ!2025年ノーベル化学賞は誰の手に?」

https://www.chem-station.com/blog/2025/09/nobel2025pre.html (2025年9月25日閲覧)