こんにちは!科学コミュニケーターの石川です。今年4月から日本科学未来館で働いています。

未来館に入る前は、建設環境系のコンサルタントとして働いておりました。その頃の仕事内容を簡単にいうと、道路、発電所、砂防堰堤、河川改修など土地の区画の変更、形状の変更、性質の変更といった開発行為が環境に影響を与えないためにはどうしたらよいのか調査・予測・評価し、少しでも影響を回避もしくは低減するための措置を提案したりしていました。開発行為によって私たちの生活を豊かに、そして災害から身を守るための重要な施設を生み出す一方、動植物の生息地が失われたり、工事を行う重機から騒音や振動が発生したり、さまざまな影響を及ぼします。

例えば、太陽光パネルを設置したら周辺の住宅に反射光が当たらないか、高速道路を建設したら希少な生物の生息場所が消失しないか、工事中に往来するトラックや重機から発生する騒音や振動はどれくらいになるのか、現地調査をした上で開発中および開発後の環境を予測し、計画、設計、工事中、供用中に環境へ配慮する事項を整理して事業者へ提案をするなど、一生懸命身体と脳を動かしていたものです……。

皆さんも再生可能エネルギー発電所やリニア中央新幹線の開発と環境保全対策について議論になっているところをニュース等でご覧になっているかもしれません。私も気になっていた! という方がもしいらっしゃいましたら、未来館にて私に声をかけていただけたらうれしいです。

3次元で都市空間を再現!?

さて自己紹介が長くなりましたが、このブログで紹介するのはタイトルにあるとおり次世代のマップです。

皆さんが普段よく見る地図は2次元(平面)のものがほとんどだと思いますが、3次元(立体)の地図が誕生しています!

前職時代の私のように逐一現地へ行かずとも、マップ上でいろんなデータを取得し、予測できることが増えてきました。

それが、国土交通省によるProject PLATEAU(プロジェクト プラトー、以下PLATEAU)が展開している「3D都市モデル」です。

国土交通省が展開するPLATEAU、3D都市モデルとは?

PLATEAUは国土交通省が主導する、日本全国の3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化のプロジェクトを指します。2020年12月に発足されました。

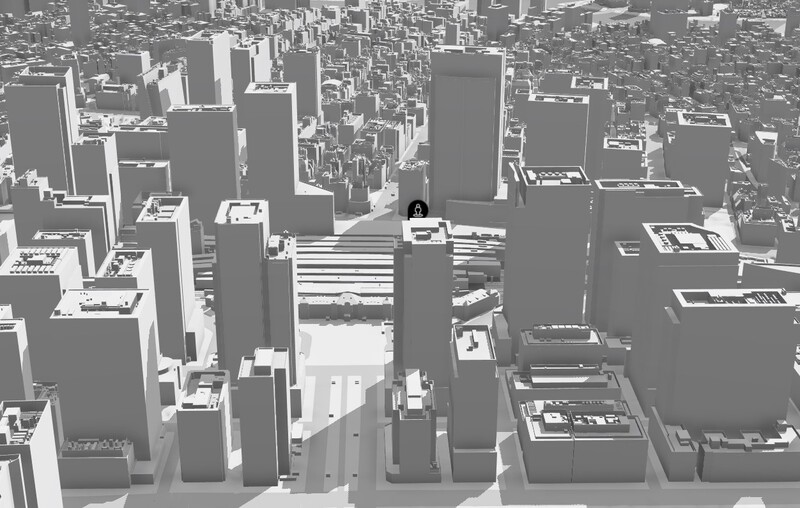

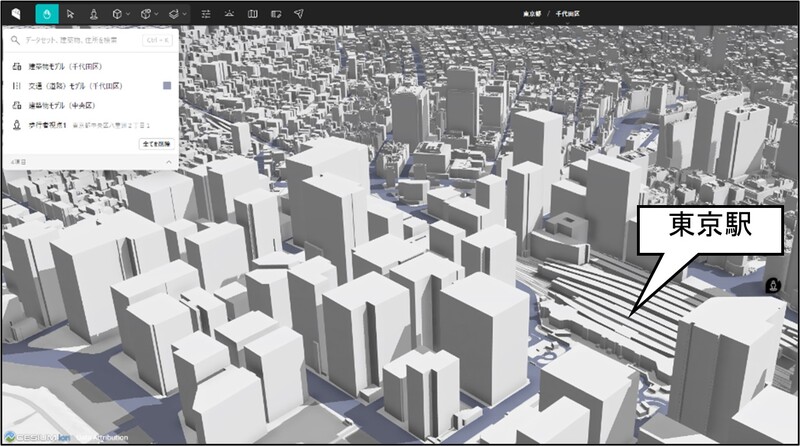

3D都市モデルとは、航空測量等に基づき取得したデータから建物や道路等を3次元で生成したものです。上図のように、現実に存在する建物や街路のを作成し、一つ一つの箱モデルに緯度経度情報(位置情報)、名称や用途、建築年といった情報も付けることで、都市空間そのものを再現した3D都市空間情報プラットフォームです。従来の3Dデータのような「形」だけの再現ではなく、建物情報などの「意味」が多層的かつ体系的に付与されているとともに、公共の地図として精度管理されたデジタルデータとなっています。つまり、実在する都市を3Dで再現したってことです!

地方公共団体においては、2024年度末までに全国約250都市の3D都市モデルが整備されています。

3D都市モデルを使って何ができるのか

精密に都市を再現した3D都市モデル。これらを使ってどんなことができるのでしょうか?簡単にまとめるとこんな感じです↓

① 建築物の材質、構造や築年数の情報がわかる

3D都市モデルには「都市計画基礎調査」で収集された建築物の用途や建築年といった情報がラベルのように付いています。

建築物ごとの材質や築年数が情報マップ上で読み取れるため、例えば、コンクリートの材質を使用した建物で電波が減衰する度合いや、窓ガラスでどれだけの太陽光が反射するかといったシミュレーション、建築物の耐火構造の有無や築年数の情報から避難経路の安全度の検討が可能になります。

未来館は耐火構造の建築物なので万が一の時も慌てずに避難できます。

② 浸水や津波などの想定水深を立体的に把握できる

地方自治体などが発行しているハザードマップは平面図であり、浸水や津波の想定水深を色の濃淡で表しているのが一般的ですが、3D都市モデルでは建物のどの高さまで浸水してしまうのか立体的に把握できます。

江東区役所付近は黄橙色の0.5m以上1m未満浸水が想定されています。

0.5m以上3m未満の想定浸水深が立体的に把握できるよう、建物のどの位置まで水が被るのか再現されています。

上図(平面図)と下図(3D都市モデル)を比較すると、想定水深の表現が3D都市モデルの方が立体的にわかりやすいと思います。

また、建築物についている情報(高さ、建築構造等)を用いることで、建物単位で浸水リスクがわかるため、あらかじめ津波の高さを設定し、その高さの津波によって浸水する建物だけを色付けして表示することもできます。

以上より、水災害時の避難行動計画をより詳細に立案できることが期待されます。

③ 交通状況や人流の実験・検証ができる

実在する街を再現した3D都市モデルを用い、交通ルートや人流を予測することができます。

例えば、トラックやトレーラーなどの大型車両を走らせた際に発生する騒音の影響範囲や、車両が橋にぶつからないか、道路を曲がることができるかといったことを大型車両を走らせる前や道路を作る前にコンピュータ上で検証できます。

また、とある親水公園内で開催されたお祭りの混雑状況や最寄り駅からの人の流れを検証した事例もあります。公園内に設置した人流センサーから取得した計測データを加工し、3D都市モデル上に詳細に再現したのです。

以上より、公園に行くまでの動線解析、植生等の配置検討などへの寄与が期待されます。

さらに、「通学路から離れているけれど子供が多いから公園が欲しい」「この場所は空き地のままだけれど住宅地に面しているから、こんな風に有効活用したい」といった市民の声を3D都市モデル上に反映し、今後のまちづくりの検討資料として用いることで、地域の満足度を向上させることが期待できます。

といった感じで、実際に行うとなると難しい検証や予測をパソコン上で繰り広げられるのです!

しかも、嬉しいことに3D都市モデルは商用利用も含め、どなたでも無償で自由に利用することができます!

コンピュータ上で整備済みの3D都市モデルを自由に閲覧できます。

だれでもアクセス可能な公開データですので、本文を読んで興味のわいた方は3D都市モデルをPLATEAU VIEW App(https://www.mlit.go.jp/plateau/plateau-view-app/)から見てみてくださいね!

もしかしたら、皆さんが知っている街並みが3Dになっているかも!?

【参考サイト】

・都市空間情報デジタル基盤構築支援事業(PLATEAU補助制度)ポータル, 国土交通省

https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/plateau_hojo.html

・江東内部河川流域浸水想定区域, 都市型水害対策連絡会(江東内部河川流域),

2020年3月26日作成

・Project PLATEAU 3D都市モデルの整備・活用・オープン化, 玉名市

https://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/118/25241.html