今年のノーベル物理学賞が発表されました。分野の順番から考えて今年は宇宙物理学だと踏んでいたところ、どんぴしゃ!

受賞者は、サウル・パールミュッター博士、ブライアン・シュミット博士そしてアダム・リース博士です。その功績も

宇宙の膨張が加速している!

ことを観測で示したこと。宇宙は膨張しているんですね。そしてその膨張はただの膨張ではありません。膨張の速さがどんどん速くなっていっているわけです!

これはとても不思議なことです。

宇宙はとても熱く密度の高い火の玉でスタートしました。「ビッグバン」とよばれています。そこから宇宙は急激に膨張し、現在のような広がりのある宇宙になったのです。

が、宇宙の中にはたくさんの物質があります。重さのある物質は重力で引き合いますので、いずれ膨張は減速され、止まって、そして収縮に転じる、と考えるのが自然です。

しかしどういうわけか、宇宙の膨張は減速するどころか、加速しているわけなのです。

この宇宙の膨張を加速する原因になるもの、宇宙項と呼ばれています。三氏の功績はこの宇宙項の値を観測で示したことにあります。それをご説明しましょう。

「宇宙は静止している」と言ったアインシュタイン

星空を見上げてみましょう。月や太陽系の惑星は近づいたり遠ざかったりして明るさを変えますし、位置もコロコロと変えます。しかし星はどうでしょう。北極星を中心に、地球の自転にあわせてくるくると回るばかりで、星は近づいているようにも遠ざかっているようにも見えません。

アインシュタインが相対性理論を書いた当時、宇宙は静止していると考えられていました。宇宙は絶対的な存在だと考えられていたので、生まれたり膨張したり、変化するものではなかったのです。

ところがアインシュタイン自身の理論によると、重力の影響により、宇宙は静止していられません。これはマズイと考えたアインシュタインは、重力と反対に働く項を式の中に導入しました。

これが宇宙項です。1917年のことでした。

アインシュタインの「人生最大の過ち」

ところが1929年、エドウィン・ハッブルという天文学者が、銀河を観測して、宇宙が膨張していることを示します。観測によると銀河が地球からどんどん離れていっている、というわけです。

そもそも銀河が遠ざかっていることを、どうやって観測するのでしょうか。

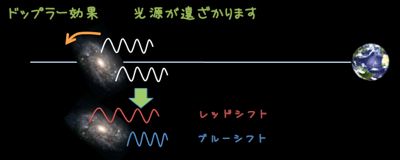

それは、光の波長を見ればわかります。光は波ですので、光の波を出している星や銀河が遠ざかっていると、波が伸びます。つまり波長が長くなるわけです。反対に近づいていると、波が縮まって波長が短くなります。これを「ドップラー効果」と呼んでいます。

(色でいいますと、赤色は波長が長く、青色は波長が短いので、それぞれ「レッドシフト」と「ブルーシフト」といいます。)

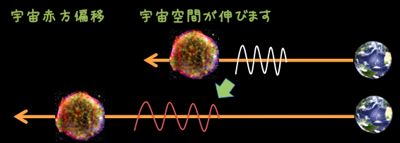

宇宙空間が伸びて、その空間上に座っている星が遠ざかっていても同じことが起こります。違いは、光の波が空間そのものによって引き伸ばされること。星や銀河から光が出たばかりのときは、レッドシフトもブルーシフトもしていません。

ハッブルは遠くの銀河を観測して、レッドシフトの度合いを調査し、遠ければ遠いほど速く後退していっていることを発見しました。地球からどの方向を見ても、天体が地球から離れていっているのです。

宇宙は膨張しているのだということがこれで明らかになり、アインシュタインは宇宙項を導入したことを

「人生最大の過ち」

と言いました。

宇宙のキャンドルを探して

さて、これで膨張する速さはだいたいわかったのですが、次に知りたいのは膨張のしかた、つまり減速しているのか、一定の速さなのか、それとも加速しているのかです。これによって、宇宙の過去と未来が決まるからです。

そこで、遠くでも観測できる明るい、宇宙全体に分布している天体を詳しく調べる必要がでてきます。

ところがハッブルがしたような銀河の観測では、なかなか正確な値が出せません。というのも、銀河の明るさや輝き方がそれぞれ違うので、正確な距離が測定できないのです。

そこで明るさが正確にわかり、一様な光源として候補となったのが超新星爆発。重たい星が一生を終えるときに起こす最期の輝きです。

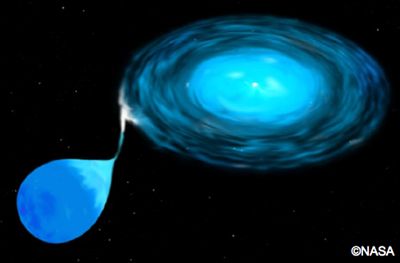

とくにタイプIa(ワンエー)と呼ばれるタイプの超新星爆発は一番明るい超新星爆発です。銀河そのものに勝る明るさで輝きます。

でも一番重要なのは、爆発を起こすときの重さが皆だいたい同じだということ。なぜ同じかというと、もともと軽い星が一生を終えたのち、すぐ近くの巨大な星から物質をもらい、重さがある一定の臨界に達したときに起こす爆発だからです。重さが一定で爆発を起こすので、爆発のエネルギーも同じになります。だから、地球から見える爆発の明るさを測って、距離を正確に特定することができるというわけです。他のタイプの超新星爆発ですと、もともと重たい星が爆発するので、もともとの重さによって輝きも変わってしまいます。

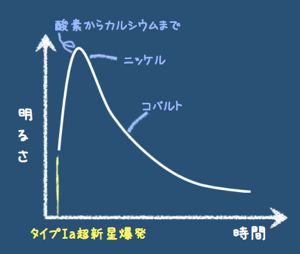

さらに、明るさの変化のしかたも同じです。超新星爆発ではカルシウムや鉄、ニッケルなど、重たい元素がどんどん作られていきますが、その変化のしかたも同じなのです。この元素の構成を観測することで、超新星爆発のどの時期に相当するのかがすぐにわかります。

このように好条件がそろっているので、天文学者はタイプIa超新星爆発を「スタンダード・キャンドル」と呼んでいます。

宇宙は永遠に膨張する

そういうわけで、90年代、遠い宇宙の超新星爆発大捜索計画が始まりました。

問題なのは、超新星爆発はめったに起こらないこと。数百億から数千億個の星が集まる銀河一つで、一世紀に数回の割合です。いったん起こると数週間ほどで暗くなってしまうので、短時間で距離や明るさを特定しなくてはいけません。

そこで、月光に邪魔されない新月のときに、深宇宙を、チリにあるトロロ望遠鏡で自動スキャンし、突然明るく輝き始めた星を探します。見つかれば、それをハワイにあるケック天文台で光の解析をして、タイプや爆発後の時期を特定します。そして望みの超新星爆発なら、宇宙からハッブル望遠鏡で観測を続けます。

・・・というように、世界中の望遠鏡の数々を駆使して解析を進め、最終的に得られた結果は、下のような図。

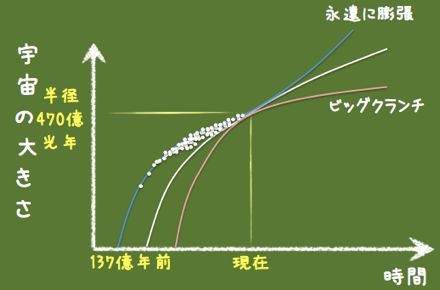

白い点が超新星爆発のデータ。青い線上にのっています。

宇宙に物質がたくさん存在する場合、理論的には赤色の線をたどり、最終的には宇宙はどんどん収縮してしまいます。宇宙に物質が無い場合は白の線。観測結果は、物質が無い場合よりもさらに上にそっています。

これを説明するためには、アインシュタインが過去に導入して切り捨てた宇宙項が必要になります。暗黒エネルギーといわれているのは、実はこの宇宙項のこと。90年代の超新星爆発の大捜索によって、この暗黒エネルギーは宇宙の70パーセントを占めているということがわかりました。

しかし暗黒エネルギーの正体はまだわかっていません。

この結果をみると、未来永劫、宇宙の膨張はどんどん速くなっていくことになります。星々の距離は離れていきます。

宇宙に寿命はなくなります。数百億年後、私たちの銀河は真っ黒な宇宙空間にぽつりと取り残されてしまっているかもしれませんね。

(管理人による修正)

下記コメント欄のご指摘を受け、受賞者のお名前の読みを修正いたしました。(10月4日19時30分)

どうやって加速膨張を観測したのか? 続報記事を公開しました。こちらもぜひどうぞ。(10月7日18時20分追加)