相次ぐ異常気象によって農業生産は大きな被害を受けています。今後さらに温暖化が進むと、異常気象はより広範囲に大きな影響を及ぼす可能性が高く、私たちは気候変動に備えた対策をしなくてはいけません。

インドネシアでは、被害を受けた農家を守るために金銭的な補償をする農業保険が導入されましたが、課題も多くさらなる改良が望まれています。特に農業保険の中核である損害の評価については、素早く客観的に行える新しい方法の構築が求められています。この課題に挑む研究者たちの取り組みを紹介します。

国連の持続可能な開発目標(SDGs)の目標2「飢餓をゼロに」、目標13「気候変動に具体的な対策を」、目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」につながる取り組みです。(科学コミュニケーター松島聡子)

コメ文化に迫る気候変動

日本人が1年間で消費するコメの量は1人当たり55 kg、対してインドネシアでは150 kgと約3倍のコメが消費されている。(1) そんなコメ文化のインドネシアで、ジャワ島は特に稲作が盛んな地域だ。国内で生産されているコメの半分以上を賄っている。この地でプロジェクトに取り組む千葉大学環境リモートセンシング研究センターの本郷千春准教授は、初めて見た時の感想を「日本の昭和の風景を見ているような感じでした。一列になって手植えをして、刈って脱穀している様子も機械化が進む前の日本と同じです」と話す。

しかし近年インドネシアでは、気候変動による気温上昇、乾期の長期化、降雨の集中化が観測されており、農家は水害、干ばつ、病虫害などによって収穫量に大きなダメージを受けている。インドネシア政府の予測によると、対策をとらなければ2050年までに、コメの収穫量が最大で27.1%減少する恐れがあるという。(2)一方で、インドネシアの人口は今後も増え続けることが見込まれるため、このままでは飢えに苦しむ人が増えてしまうかもしれない。

もちろんこれ以上温暖化を進めないための取り組みも大事だが、すでに進行している温暖化による影響は避けられない。そこで、悪影響を軽減するための取り組みは適応策と呼ばれ、農業でも栽培する品種や時期の変更、災害に強い作物への品種改良などが取り組まれている。

この適応策の一つとして、インドネシアでは2013年に“農民保護エンパワメント法”が制定され、いくつかの地域での試行を経て2016年から農業保険が正式に導入された。農業保険は、農家が少ない金銭的負担で、農業を続けられることを可能にする仕組み。離農者を防ぐ農業保険は、将来の食料を保障することにもつながる。

現在の制度では、水田のイネが水害や干ばつ害または病虫害によって75%以上の被害を受けた場合に保険金を受け取ることができる。保険に加入するための掛け金は80%を政府が補助しているため、農家が実際に払う金額は1回のイネ栽培期間につき、1ヘクタールあたり3万6000ルピア(約280円)。現地の物価を考えても決して高額の負担とは言えない。

しかし、現在の加入率は高くないとみられている。「現在のインドネシアの保険制度はスタートして間もない上、いくつかの課題が浮き彫りになってきています」と本郷准教授は言う。農業保険の運用を支える多くステップの中でも、特に重要な損害評価を信ぴょう性高く効率的に行なえる方法の構築が求められている。このため本郷准教授らを中心とした「食料安全保障を目指した気候変動適応策としての農業保険における損害評価手法の構築と社会実装」プロジェクトが、科学技術振興機構(JST)と国際協力機構(JICA)が共同で実施している「地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)」の一環として2016年にスタートした。

広大な水田の被害程度を評価するには

現在のインドネシアの農業保険では、水害や干ばつ害または病虫害によってイネが75%以上の被害を受けていた場合に支払われることになっている。この基準に1%でも満たなければ保険金は給付されない。農家が納得して農業保険に加入するには、誰が評価しても同じ結果であるという客観性と、実際の被害に応じた正確な評価結果であるという信ぴょう性がとても重要だ。

しかし現状は、肝心の損害の評価を人の目に頼っているため、どうしても結果に幅が出てしまう。州政府の職員である評価員が現地調査を行っているが、郡ごとに約5千~1万ヘクタールを1名で担当している。調査は、この広大な担当エリアを4分割して、その分割されたエリアから三つの田んぼを選ぶ。さらに、その田んぼの対角線上にあるイネをそれぞれ10株選び、この分割されたエリア全体の損害を評価している。

つまり、広大な水田をたったの30株のイネで評価をすることになる。病気のイネと健康なイネが入り混じる水田で、ほんの一部だけを見て全体の評価とするのは、みんなが納得できる方法とは言えない。とはいえ、評価するイネの量を増やせば膨大な人手と時間がかかり、次の田植えの機会を逃してしまう。

そこでプロジェクトが取り組んでいるのは、人工衛星やドローンを使った客観的かつ効率的な損害評価の構築だ。

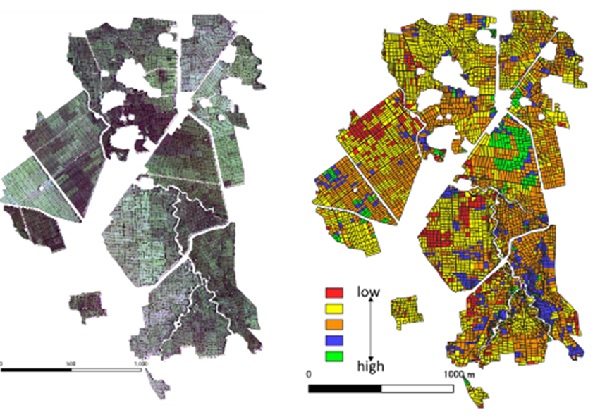

人工衛星やドローンには地上のイネから反射された電磁波を検出するセンサーが搭載されている。健康なイネと病気のイネでは反射される電磁波の特徴が異なるため、その差をうまく使えば上空または宇宙から地上のイネの状態を観測できる仕組みだ。しかも広範囲のデータを一度に取得することができ、目視と違って客観的な評価が可能になる。このような、センサーを使って遠隔から物の状態や現象を観測する技術はリモートセンシングと呼ばれ、気象観測や土地利用の状態調査など様々な分野で開発および利用が進められている。

このプロジェクトでは、これまで難しかった田んぼ1枚ごとのイネの成長段階の把握と被害程度の評価を、リモートセンシングの技術を使うことできちんと出せることを目指している。

農業保険が現地に根付くために

評価員が目視で行っているこれまでの方法と、リモートセンシングを用いた新しい方法、この二つの評価方法で出す結果がイネの被害程度をどれだけ正確に測れているのか。それを知るには、実際に田んぼに入って被害の程度を調査し、比較する必要がある。現地の調査には、研究者だけではなく、農家や評価員、州の職員も一緒に協力して行っている。多い時には30人が一緒に田んぼに入り、汗を流すこともあるそうだ。

また、ドローンを使った調査は、研究者がいない時にも評価員が行っており、継続的なデータがとり続けられている。

「リモートセンシングで被害を評価できても、最終的に現地で確認するのはこれからも損害評価員の役割です。今まで彼らがやっていた1株1株、目で見てきたやり方と同様に、ドローンを使った評価も彼ら自身が行う、というのが本当の姿なのだと思います」

本郷准教授によると、ドローンを操作する現地の評価員の目は少年のようにキラキラと輝いていて、楽しんで取り組んでいるそうだ。

「5年というSATREPSのプロジェクト期間を考えると、いつまでも私が現場にいられるわけではありません。インドネシアの研究者や企業の人たちが自分たちでやっていく必要があります。ちょっと寂しいのですが、そのためにも留学生が一緒に取り組んでいるので、現地のみんなで新しい評価方法を持続させていける仕組みを実現したいと思います」と本郷准教授は話す。

後編では、本郷准教授のもとでリモートセンシングを用いた損害評価について研究を行っているインドネシアからの留学生、ラニ・ユダルワティさんのインタビュー内容を掲載する。

後編はこちら /articles/20200721post-349.html

<参考>

(1)農林水産省HP https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1601/spe1_02.html

(2)Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap(ICCSR) Maret 2010

SDGsリレーブログでは、地球規模の課題を日本の研究者が、海外の研究者と共同で取り組むSATREPS(サトレップス、地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム)の活動を連載で紹介しています。