こんにちは、科学コミュニケーターの若林です。

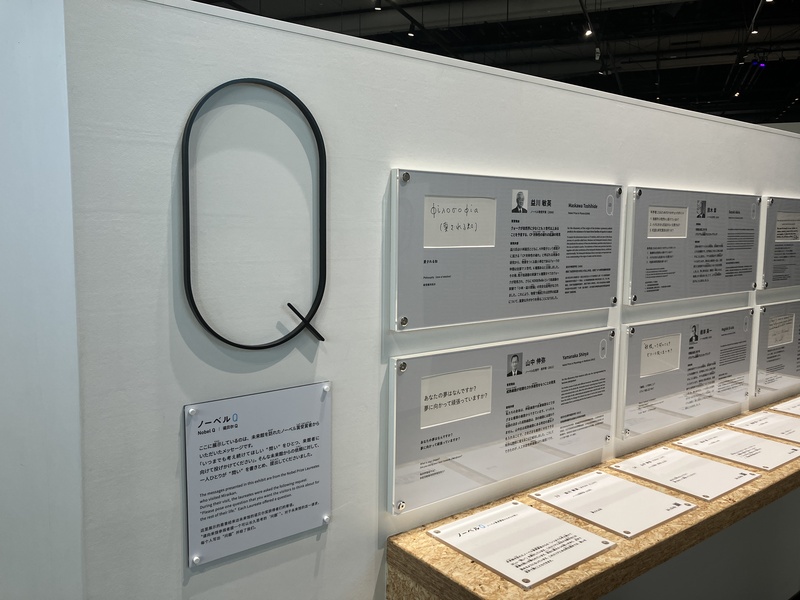

未来館の3Fには、ノーベルQという展示があります。未来館に来館したノーベル賞受賞者から「来館者にいつまでも考え続けてもらいたい問い」をいただき、展示しているコーナーです。

ですが今回は、ノーベルQならぬ、イグ・ノーベル賞受賞者にいただいた「イグ・ノーベルQ」の紹介をします。

ノーベルQとは?

冒頭でもご紹介した通り、ノーベルQは未来館に来館いただいたノーベル賞受賞者からの問い(Q)です。例えば、2015年に「ニュートリノ質量の存在を示すニュートリノ振動の発見」でノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章先生からは、こんな問いをいただいています。

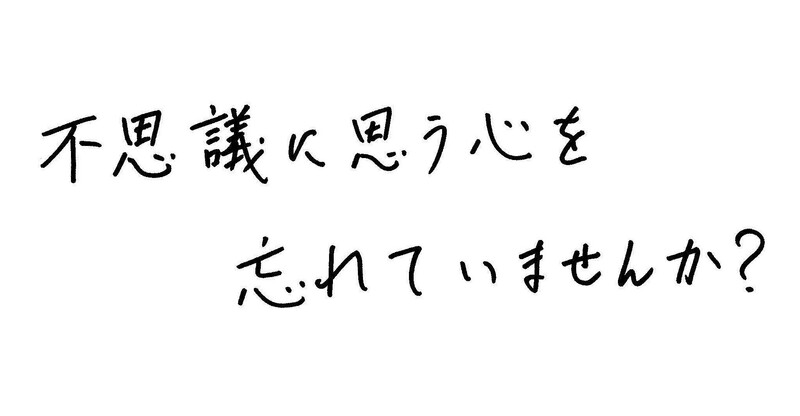

不思議に思う心を忘れていませんか?

さらに、ノーベルQのメッセージは、生理学・医学賞、物理学賞、化学賞の科学系3賞の受賞者からのみにとどまりません。例えば、平和賞を受賞したバラク・オバマ元アメリカ合衆国大統領の直筆メッセージなどもあります。ぜひ、実際に未来館を訪れて探してみてください!

ところでイグ・ノーベルQとは?

イグ・ノーベルQは何かというと、ご想像の通り、未来館に来館いただいたイグ・ノーベル賞受賞者からの問い(Q)です。

未来館では2023年、2024年にイグ・ノーベル賞の公式イベントを開催し、イグ・ノーベル賞を受賞した先生方をお招きしました。

さて、これまで未来館では、来館いただいたノーベル賞受賞者の先生方から「ノーベルQ」をいただいてきましたが、ふとこんなことを思いつきました。

せっかく個性豊かで面白いイグ・ノーベル受賞者の先生方がいらっしゃるのなら、ぜひイグ・ノーベルQもいただけないだろうか……!

だって、ノーベルQの展示があるのなら、イグ・ノーベルQがあってもいいと思いませんか!?

というわけで、ご登壇いただいた先生方にお願いをしてみたところ、皆さま快くお引き受けくださり、6つのイグ・ノーベルQをいただくことができました!

なお、イグ・ノーベル賞やイグ・ノーベル賞公式イベントについて詳しく知りたい方は、以下記事をご覧ください。

イグ・ノーベルQをご紹介!

では、早速イグ・ノーベルQを見ていきましょう。

ぜひ自分なりの答えを考えながらご覧ください。

中垣 俊之 先生 (2008年 認知科学賞/2010年 交通計画賞)

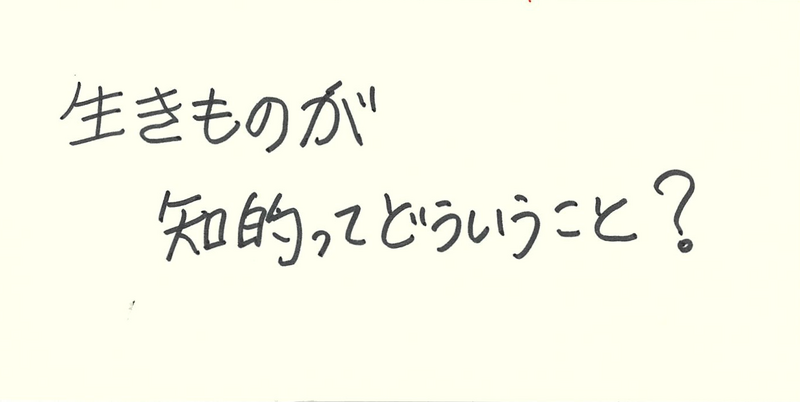

中垣俊之先生は、単細胞生物である粘菌の研究でイグ・ノーベル賞を2回受賞しました。

まず、2008年に「認知科学賞」を受賞。迷路内に粘菌を配置し、入口と出口にエサを置くと、粘菌が最短経路を形成することを発見しました。脳をもたない粘菌が効率的な解決法を見つけ出す能力を示したのです。

さらに、2010年には「交通計画賞」を受賞。日本の地図上に主要都市を模したエサを配置し、粘菌を東京駅の位置に置いたところ、主要都市を結ぶ効率的なネットワークが形成されました。なんと、このネットワークは日本の鉄道網に似ていたとのこと。粘菌の環境適応能力の高さが示されました。

生きものが知的ってどういうこと?

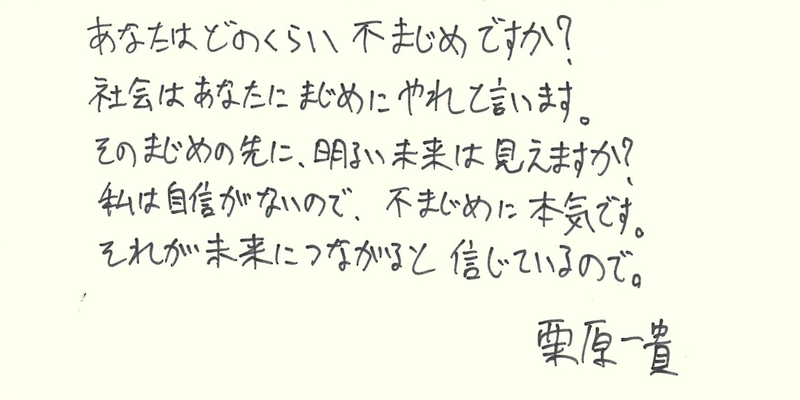

栗原 一貴 先生 (2012年 音響学賞)

栗原一貴先生は、2012年に「スピーチジャマー」の発明でイグ・ノーベル賞の音響学賞を受賞しました。

スピーチジャマーは、話者の声を約0.2~0.3秒遅らせて本人に聞かせることで、発話を妨害するというもの。この装置を使うことで、他人の迷惑を顧みずに話し続ける人の発言を一時的に止めることが可能となるそうです。栗原先生は、プレゼンテーションのトレーニング中に話す速度を制御する方法を模索している際に、この技術の着想を得たといいます。

あなたはどのくらい不まじめですか?

社会はあなたにまじめにやれと言います。

そのまじめの先に、明るい未来は見えますか?

私は自信がないので、不まじめに本気です。

それが未来につながると信じているので。

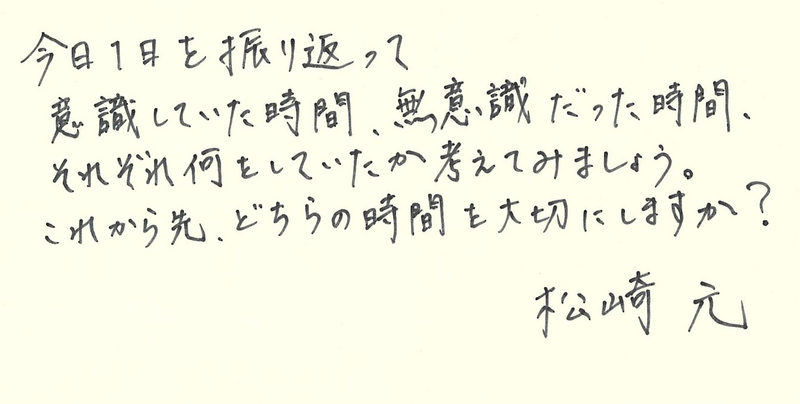

松崎 元 先生 (2022年 工学賞)

松崎元先生は、円柱形のつまみを回転させる際の指の使い方に関する研究で、2022年にイグ・ノーベル賞の工学賞を受賞しました。

この研究は、「無意識の行為を数値化すること」に着目したものです。松崎先生は、直径の異なるさまざまな円柱を用意し、被験者に回転操作を行わせる実験を実施。その結果、つまみの大きさや形状に応じて、使用する指の本数や配置が変化することが統計的に明らかになりました。この成果は、つまみやノブのより良いデザインに役立つと期待されています。

ちなみに、この研究は松崎先生が20年以上前、修士論文として発表したものだということです!

今日1日を振り返って

意識していた時間、無意識だった時間、

それぞれ何をしていたか考えてみましょう。

これから先、どちらの時間を大切にしますか?

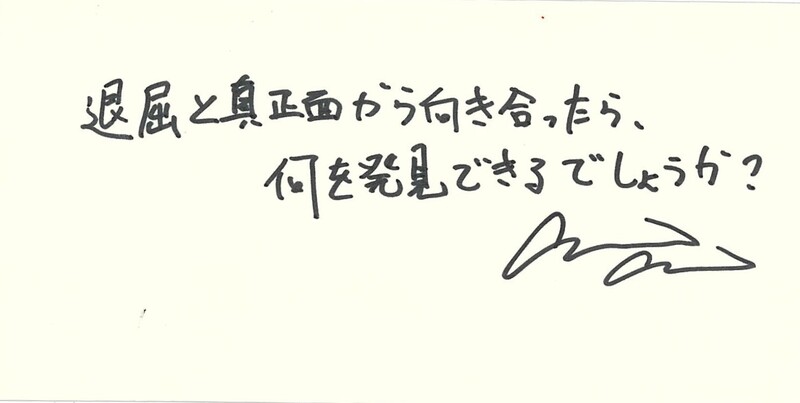

クリスチャン・チャン 先生 (2023年 教育学賞)

クリスチャン・チャン先生は、教師の退屈が生徒の退屈や学習意欲に与える影響を研究し、2023年にイグ・ノーベル賞の教育学賞を受賞しました。

この研究は、教師自身が授業中に退屈していると、生徒もそれを感じ取り、学習意欲が低下することを示したものです。また、生徒が授業前に退屈を予期すると、実際の授業中に感じる退屈が増すことも明らかにしました。これらの結果は、教育現場における教師の情熱や生徒の先入観が、学習効果に大きな影響を与えることを示唆しています。

退屈と真正面から向き合ったら、何を発見できるでしょうか?

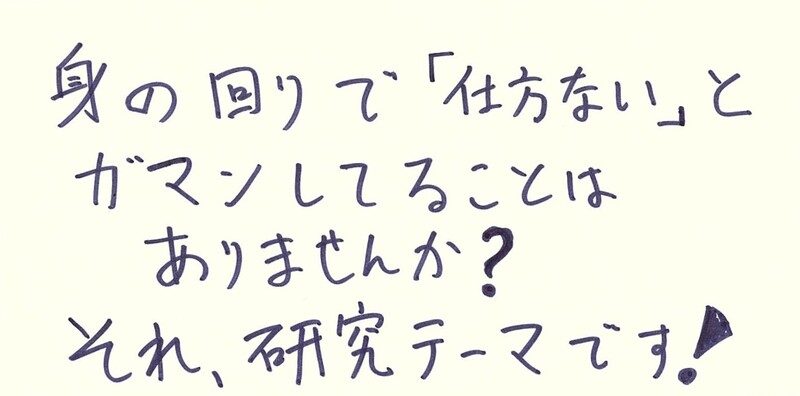

宮下 芳明 先生 (2023年 栄養学賞)

宮下芳明先生は、微弱な電流を利用して味覚を変化させる研究で、2023年にイグ・ノーベル賞の栄養学賞を受賞しました。

2011年に発表された論文では、電気を流すストローや箸、フォークを用いることで、飲食物の味を変える技術が紹介されています。この技術を応用して開発された、減塩食の塩味を増強することができるデバイス「エレキソルト」は、2024年に販売を開始! 健康的な食生活の支援に寄与しています。

身の回りで「仕方ない」とガマンしてることはありませんか?

それ、研究テーマです!

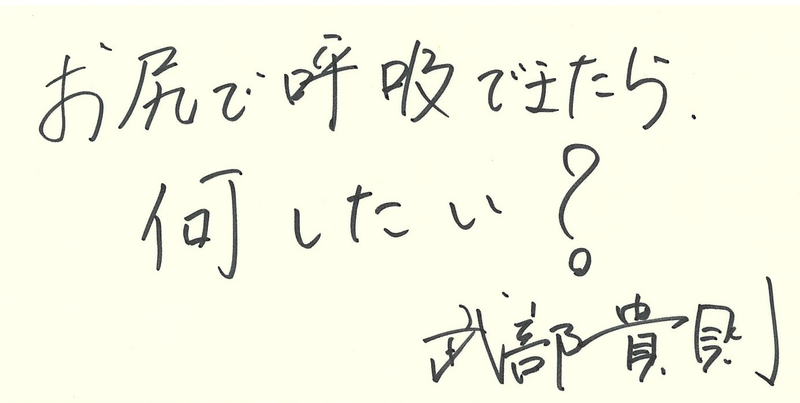

武部 貴則 先生 (2024年 生理学賞)

武部貴則先生は、「多くのほ乳類にお尻から呼吸する能力があることを発見した」として、2024年にイグ・ノーベル賞の生理学賞を受賞しました。

ドジョウが低酸素環境で腸から酸素を取り込む能力に着想を得たこの研究は、動物の腸を介して酸素を供給する「腸呼吸」の可能性を探るものです。具体的には、呼吸困難なブタの直腸に高濃度の酸素を含む特殊な液体を注入し、その結果、血中酸素レベルの上昇と症状の改善を確認しました。この成果は、呼吸不全に対する新たな治療法として注目されています。

お尻で呼吸できたら、何したい?

ぜひ、アーカイブ動画もご覧ください!

今回のブログでは、2023年、2024年のイベントに登壇いただいた6名のイグ・ノーベル賞受賞者の先生方からの問いを紹介しました。

それぞれの問いは、イグ・ノーベル賞受賞者の先生方ならではのユニークな視点を象徴しているように感じます。一般的に考えられていることや、多くの人が思うこととはちょっと違う角度からの発想が、「人々を思わず笑わせ、そして考えさせる」研究の原点なのかもしれません。

イベントでは、先生方からイグ・ノーベルQについて直接ご紹介いただいております。気になる方はぜひ、アーカイブ動画をご覧ください!