みなさん、はじめまして。

今年の4月から未来館で働き始めた、科学コミュニケーターの松下このみです。

科学コミュニケーターとは、読んで字のごとく科学コミュニケーションをする人のことです。では科学コミュニケーションとは、具体的に何をすることでしょうか?

未来館では今年の8月、中学生のみなさんと一緒に科学コミュニケーションについて考えながら実践するイベント「1日科学コミュニケーター体験~未来の可能性を探ろう!」を開催しました。このブログでは、そんなイベントの当日の様子をお届けします。

科学コミュニケーターとは "未来のことを語り合う人"

「未来館の科学コミュニケーターになってみませんか?」という呼びかけに集まってくれたのは、2日間で15人! 部活動や習いごとに励みながら夏休みを元気に過ごしている、中学1年生から3年生までのみなさんです。

まずは活動を一日ともにする仲間との自己紹介からスタートしました。好きな生き物や行きたい都道府県を当てるレクリエーションでは、かなりのネコ好き中学生がいたり、出身地が同じ人がいて盛り上がったり、とても初めましてとは思えない穏やかな空気が流れていました。

場が温まったところで、参加者のみなさんに科学コミュニケーターのイメージを聞いてみると、「なんでも知ってる人」「いろんな解説をしてくれる人」「話がおもしろい人」などの意見があがりました。多少の違いはあれど、共通していたのは「話をする」という部分。そうです、科学コミュニケーターは日々たくさんの来館者と話をしています。でも一方的に話すのではありません。ときにはこちらから問いかけてみたり、返答を聞いてさらに深堀りしてみたり、「お互いに語り合う=対話」になるよう意識しています。対話をするには、ただ「話す」のではなく、相手の話を聞く姿勢も大切なのです。参加者のみなさんはそれを聞いて、うなずきながらメモをとっていました。真剣に話を聞く姿に、私も身が引き締まります。

対話のコツやポイントを学んだら、実際に自分たちが来館者と対話をするための準備の時間です。未来館の展示に関する情報を集めに展示フロアに出かけます。参加者は4つのグループにわかれ、グループごとに協力しながらたっぷり1時間、展示を見学しました。

科学コミュニケーションの種を探しに展示フロアへ

参加者たちは科学コミュニケーターの説明を聞きながら、それぞれの展示で自分が気になることや話したいと思うことを書き出していきます。以前にも未来館に来たことがあるという参加者が多く、見学中も「これ知ってる!」「これ触ったことある!」という声が聞こえてとてもうれしかったです。と同時に、展示を細かく観察していると疑問がわいてきたのか、近くの科学コミュニケーターに質問する場面もたくさんあり、参加者が今まで知らなかったことに気づいたことにも心がほっこりしました。こういった”わくわく”が生まれる場に立ち会うことは、私が科学コミュニケーターをしていてよかったなと感じる瞬間でもあります。

対話のための作戦会議

見学のあとは、それぞれのグループがどの展示を担当するかを発表しました! 担当の展示はランダムで決めたため、その場でゼロから作戦を立てていきます。そのなかで「老いパーク」という、老化を疑似体験できる展示を担当することになった中学3年生の参加者との印象的なやりとりがありました。

私 「来館者にどんなふうに話しかけるのがいいと思う? 展示のなかで気になることはあった?」

参加者 「老いること(aging)と成長すること(growing)ってどうちがうのかが気になった」

私 「なるほど。年をとることを前向きにとらえているかどうか、内面的な変化を意識しているかどうか、ほかにもいろんな視点から質問できそうだね!」

参加者 「若いころは年をとることを “成長する”って言ったりもするけど、そういう言い方についてはどう思いますか? って聞いてみようかな」

私 「いいと思う! その問いに自分だったらどう答えるかを伝えられるように用意しておくと話が広がりやすいよ」

参加者 「老いることに対してあまり寂しい気持ちになってほしくないな。年を重ねても成長できるってことを伝えたい」

展示への理解を深めながら対話の流れを考えるなかで、この参加者なりに自問自答している様子でした。誰かと話をするとき、言葉や表現をひとつ変えるだけでまったくちがう展開になることがあります。それぞれが見つけたコミュニケーションの種にどんなふうに水やりをするかを考えることがとても大切です。

いざ、出陣! 「こんにちは、1日科学コミュニケーターです」

準備が整ったら、いよいよ1日科学コミュニケーターとして出発です!

初めは緊張していた参加者も、現役の科学コミュニケーターのサポートを受けて来館者と何度か対話をするうちに、だんだんと自分の言葉で話せるようになっていきました。しっかりと相手の目を見て受け答えができていて、練習の成果が発揮されているんだなと感心しました。最後には「次はひとりで行ってきます!」「かなり長い時間やりとりができた!」という頼もしい姿も。参加者一人ひとりが、来館者との対話に思い思いの花を咲かせることができました。

見つかった? 自分のなかの "可能性”

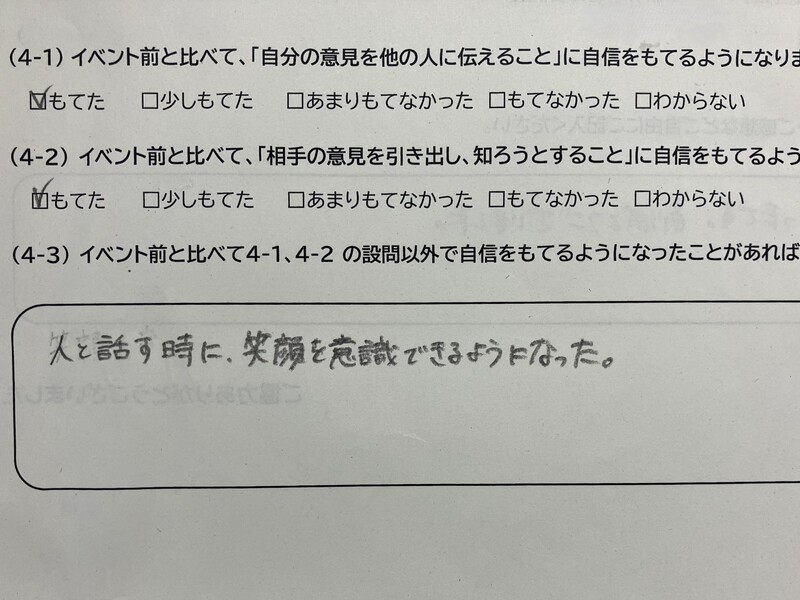

1日科学コミュニケーターとしての活動を終えたら、今日のまとめに入ります。来館者との対話をふりかえりながら、参加者のみなさんには、自分が楽しさを感じたことや関心をもてたのはどんなことだったのかを考えてもらいました。グループによって担当した展示も来館者への問いかけもさまざまでしたが、「知らない人とでも楽しく会話できた」「新しい意見に触れられて楽しかった」と感じる参加者が多く、悩みながらも積極的に向き合っていたことが伝わってきました。アンケートでは「知らない人に意見を聞くのは大変だったが、人に話しかけることに自信をもてた」という回答もみられ、自分のなかに“対話を楽しむ力”があることを発見した参加者もいました。

このイベントを通じて、参加者は人になにかを伝えたり、人の思いに寄り添ったりすることに自信がついただけでなく、自分のなかにある“可能性”に気づくことができたように思います。

8月6日と9日の2日間、初々しい「1日科学コミュニケーター」たちと優しくお話してくださった来館者のみなさん、ありがとうございました。

そして参加者のみなさん、これからも自分のなかに芽生えてくる「わくわく」とともに未来に向かって歩んでくださいね!